ジーンズでもOK ? イタリア生まれの総合芸術、オペラの楽しみ方

演劇と音楽がひとつになった、イタリア発祥の「オペラ」を鑑賞したことはありますか? 一流の歌手や大編成のオーケストラ、豪華な衣裳、そして舞台装置に至るまで、そのスケールはまさに舞台芸術の極北といえるほど。ただ一方、「何だか堅苦しくて、内容も難しそう…」というイメージもあり、やはり敷居が高いと感じてしまう方も多いのでは。

「でも実は、オペラは想像以上に気軽に楽しめるんです」と話すのは、本場ミラノで長年オペラの仕事に携わってきたオペラ・キュレーターの井内美香さん。きっと知るほどに観てみたくなる、オペラの世界へと誘っていただきました。

オペラ・キュレーター 井内美香さん

そもそもオペラとミュージカルって何が違うの?

オペラとミュージカル、その違いは大きく2つあります。

ひとつは「すべてが生の音」であるということ。オペラは1600年ごろに始まった当時と同じく、歌も演奏も生音です。3,000人も入るような大きな劇場でもマイクは使いません。オペラ歌手の特別な発声方法により、歌詞もちゃんと聞こえるんですね。もちろんオーケストラも生演奏でスピーカーなどは使用しません。実験的な作品でエレクトロニクスの音楽とコラボレーションすることはあるのですが、基本的には生の音にこだわっています。

もうひとつは「すべての台詞を歌う」ということ。ミュージカルだと台詞のあとに歌が来ることが多いと思うのですが、オペラの場合はすべてが歌で構成されています。

オペラの発祥は?

オペラが生まれたのは1600年ごろのイタリアです。フィレンツェのメディチ宮廷がパトロンとして、古代ギリシャの演劇の研究を振興したことに始まります。だから初期のオペラは神話をモチーフにしたものが多いんですね。内容は痴情事件、スキャンダルやゴシップ系のものも多く、神様が浮気者で妻が怒るみたいな話だったりします。おもしろいですよ。

初期は王侯貴族の間で流行し、貴族が不動産として劇場にボックス席を持っていたんです。毎晩そこで仕事の話をしたり、賭け事をしたり、社交の場にもなっていました。

その後、一般の人々にもその流行が飛び火します。劇場が多く作られ、やがて庶民が天井桟敷などのすごく安価な席でも観られるようになりました。

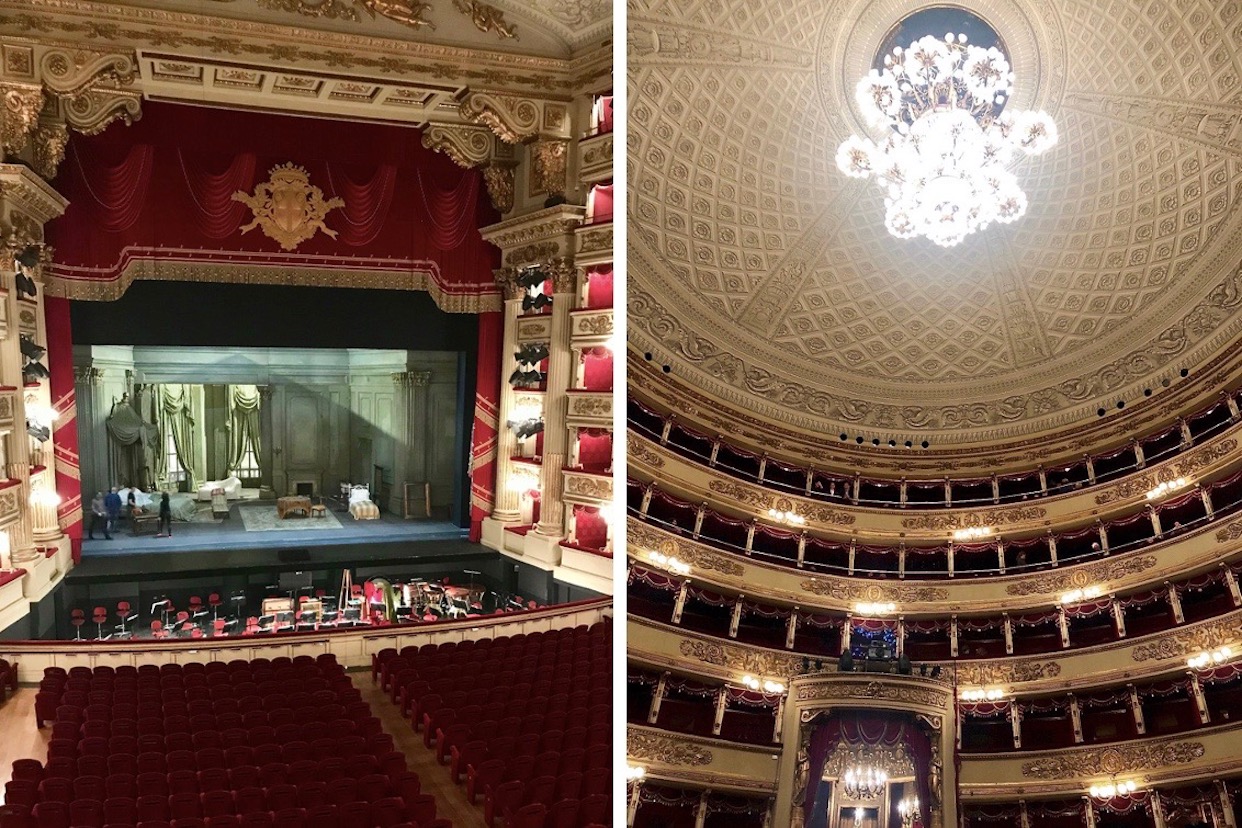

ミラノでは毎晩スカラ座に行くというおじいちゃんに会ったこともあります。一番安い席だと、なんと500円ぐらいで入れるんです。日常的にオペラに触れているミラノのお客さんは特に耳がこえていて、劇場での批判も賞賛も強烈です。

ミラノ「スカラ座」内観 撮影:井内美香

イタリアのオペラの魅力とは?

オペラのレパートリーの半分以上は、イタリア語のオペラが占めています。その他にはフランス語のオペラ、ドイツ語のオペラ、ロシア語のオペラなどが人気で、英語のオペラは意外と少ないんです。

その理由はイタリアがオペラ発祥の地であるということと、イタリア語は母音が多用されていることで音楽の旋律に乗りやすいということ。イタリア語はとても音楽的な言語で、ふつうにおしゃべりしていても歌っているみたい。だからすべてを歌で表現するオペラでも、違和感がないのでしょう。

そんなイタリアオペラで最高峰の歌劇場は、1778年にできたミラノの「スカラ座」です。イタリアでは毎年12月7日にスカラ座の初日が成功したかどうかが、新聞の一面を飾るほど重大な話題となります。

ミラノ「スカラ座」外観 撮影:井内美香

ミラノを含むロンバルディア州はオーストリアの支配が長く、オーストリアが得意とする器楽曲とイタリア人が得意とする歌唱が融合したことでミラノに良い音楽文化がもたらされました。ミラノはいまなおオペラの最重要拠点となっています。

スカラ座のこけら落としとなった作品『Europa riconosciuta(見出されたエウローパ)』。1778年の初演時のレプリカと、2004年上演時のプログラム。

その他、世界的に有名な歌劇場にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場、パリのオペラ座、ロンドンの英国ロイヤル・オペラ、ウィーンの国立歌劇場などがあります。

オペラを楽しむコツは?

オペラは総合芸術なので音楽、芝居、美術セット、衣裳など見所は多いです。一番の華はやはりオペラ歌手。日本ではクラシック音楽ファンが多いのでオーケストラが活躍するオペラの人気が高いです。

初期のオペラでは台本作家が最も偉いとされ、モーツァルトのころからは作曲家が重要に。その後、マリア・カラスをはじめとするスター歌手や指揮者の時代になって、近年は演出家が活躍する時代になったといわれています。

オペラの演目は歴史ある作品がほとんどなので、演出で変化がつけられています。たとえば神話や歴史的人物などを題材とした演目を現代に置き換えて演出するなど、より演出家の独創性が強く打ち出されている作品が多くなっています。同じ作品でも、演出家が変わるとまったく違う作品のように楽しめるのです。

オペラ観賞は価格が高くて、時間が長い?

なにをもって高いとするかですが、そもそも生のオペラは頻繁に観に行かなくてもいいんですよ。いまは配信など無料で楽しめるものもたくさんあるので、1年後にこの作品を観に行こうとなったら原作を読んで、音楽を聴いて、動画共有サイトでいろんな演出を観てから行くと、生でオペラを鑑賞する時間がすごく濃厚なものになりますよね。

最近は楽譜の電子書籍化も進んでいる。インターネットには過去の楽譜が見られるサイトも。

また、たとえば新国立劇場では舞台が見えづらいZ席という格安で座れる席があります。舞台から遠い後方の座席の方が、音にまとまりがでてくるというメリットも。他にもU25やU39などの割引があり、かなり安くなるので、ぜひチェックしてみてください。

上演時間は作品によりますが、長いものだと4時間をこえることも。でも同じお金を払っていたら長く楽しめる方が良くないですか(笑)。

服装は、何を着ていけばいい?

ヨーロッパでは伝統的に服装で人を判断する文化があり、イタリアで夜オペラに行くなら、男性はネクタイを締めたダークスーツ、女性はシックなワンピースでという方が多いです。一方、同じヨーロッパでもパリだともっとカジュアルで、ジーンズで観に来る方もいます。

東京でもドレスコードはありません。短パンやビーチサンダルはさすがに控えたほうがいいかもしれませんが、ジーンズなんかはまったく問題ありません。もちろんドレスアップしても浮くことはありませんが、本当に日常的な普通の服装で大丈夫です。長時間の作品も多いので、疲れない格好が良いですよね。

華やかなスタイルで観劇するときにはバッグやマスクなどの小物も華やかに。オペラグラスは、アーティストの表情を見たい方はぜひ。

初めて観る作品の選び方は?

ミュージカルだと『オペラ座の怪人』や『レ・ミゼラブル』が名作だとされるように、たとえばオペラだと『椿姫』など誰が観ても間違いないとされる名作がいくつもあります。

あとはオペラ界以外の著名な方がオペラを手掛けることもあるので、そこを入口にするのもおすすめです。たとえばソフィア・コッポラが演出した『椿姫』では、ヴァレンティノが手掛けた衣裳も話題になりました。

日本のアーティストでも、劇作家の野田秀樹さんや映画監督の河瀬直美さんが演出を手掛けたり、作曲家の渋谷慶一郎さんが初音ミクを主人公にオペラを発表したこともあります。

初心者にもおすすめの、イタリア・オペラの名作は?

『椿姫』ヴェルディ

それまでのお上品なオペラの世界に、パリの高級娼婦をヒロインにして社会に虐げられる弱者を描いた問題作。イタリアを代表する作曲家ヴェルディの音楽も心に迫ります。

音楽的には主人公のヴィオレッタが中心となります。第一幕は高音の難しい技巧が必要な華やかなソロの曲(専門用語ではアリア)、第二幕はヴィオレッタの恋人アルフレードの父親が息子と別れるよう彼女を説得しに来る場面の二重唱の演劇性、そして第三幕では死の床にあるヴィオレッタのドラマチックな表現が聴きどころ。一人の歌手のさまざまな魅力が楽しめます。

『セビーリャの理髪師』ロッシーニ

スペインを舞台に、理髪師フィガロが活躍し、伯爵と箱入り娘ロジーナの恋愛を成就させるお話。フランスの劇作家ボーマルシェ原作の、庶民の知恵が貴族を救う物語を、天才ロッシーニが活気ある音楽で描きます。

『今の歌声は』(ロジーナ)、『かげ口はそよ風のように』(ドン・バジーリオ)などの有名曲に加えて、ロッシーニといえば有名なロッシーニ・クレッシェンド。どんどん盛り上がってくる音楽に、気がついたら身体が踊っているかも!?

『ラ・ボエーム』プッチーニ

パリの屋根裏部屋の貧しい男女の純愛。ミュージカル『レント』に元ネタを提供したオペラです。悲しく美しすぎるメロディがイタリア・オペラの典型で、プッチーニの音楽はその後の映画音楽につながる表現を持ちます。

第一幕、クリスマス・イヴに詩人のロドルフォとお針子ミミが最初に出会う場面では、2人が恋人になるまでの会話がロマンチック。第二幕ではカルチェラタンの賑わい、第三幕では別れを話し合う恋人たちの四重唱で、それぞれが違うことを同時に歌うというのはオペラならではの醍醐味。そして終幕、当時多かった肺結核で若くして亡くなるミミの切ないメロディと、聴きどころ満載です。

『トスカ』プッチーニ

ナポレオンがヨーロッパを席巻していた1800年のローマを舞台に、時代に翻弄された恋人たちの悲劇を描きます。有名な歌姫トスカの恋人で革命派の画家カヴァラドッシは、政治犯として捕らえられていた友人の脱獄を知り、力を貸すことを決意。トスカを狙っていた警視総監スカルピアは、この事件を利用してカヴァラドッシの命を脅迫の材料にしてトスカを手に入れようとします。バイオレンスに満ちたドラマを強烈に描くプッチーニの音楽が魅力です。

新国立劇場「トスカ」2018年公演より 撮影:寺司正彦

『フィガロの結婚』モーツァルト

モーツァルトとイタリア人の台本作家ダ・ポンテが、ボーマルシェの『セビーリャの理髪師』に続く傑作をオペラ化。貴族の横暴に従僕フィガロが知恵で立ち向かう物語はフランス革命の火付け役となりました。

その溌剌とした世界を、若き天才モーツァルトがそのまま音楽化。躍動感に溢れる序曲から始まり、歌も声も緻密に構成され、それまでのオペラにはあり得なかった巨大なアンサンブルを形成します。まさにオペラでしかできない、音楽で描いたドラマです。

新国立劇場「フィガロの結婚」2017年公演より 撮影:寺司正彦

『トスカ』と『フィガロの結婚』の2作品は、2021年1月〜2月に新国立劇場で上演予定。まだオペラを観たことがないという方も、これを機にぜひ劇場に足を運んでみてはいかがでしょうか。

井内美香(いのうち・みか)

学習院大学修士課程とミラノ国立大学で音楽学を学ぶ。ミラノ在住のフリーランスとしてオペラ、バレエに関する執筆、通訳、来日公演コーディネイトの仕事に20年以上携わる。2012年からは東京在住となり、オペラに関する執筆、取材、講演の仕事をしている。共著書「200CDアリアで聴くイタリア・オペラ」(立風書房)、「バロック・オペラ その時代と作品」(新国立劇場運営財団 情報センター)、訳書「わが敵マリア・カラス」(新書館)、等がある。オペラ台本翻訳、字幕制作も数多い。

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

FIATの最新情報をお届けします。

RELATED ARTICLES

- CULTURE /500 /500C / ルパンがフィアットを愛する理由。『ルパン三世 PART5』浄園祐プロデューサーインタビュー

- CULTURE /Panda / 定番の魅力はさり気なさに〜パンダの底力「歴史とデザイン」

- CULTURE / フィアットのクルマがやさしく見える理由。それはイタリアの価値観が深く関係していた!