水引って知ってる? FIAT限定車に採用されたモチーフを調べてわかったステキな伝統文化

ご祝儀に使用される日本の伝統文化「水引」

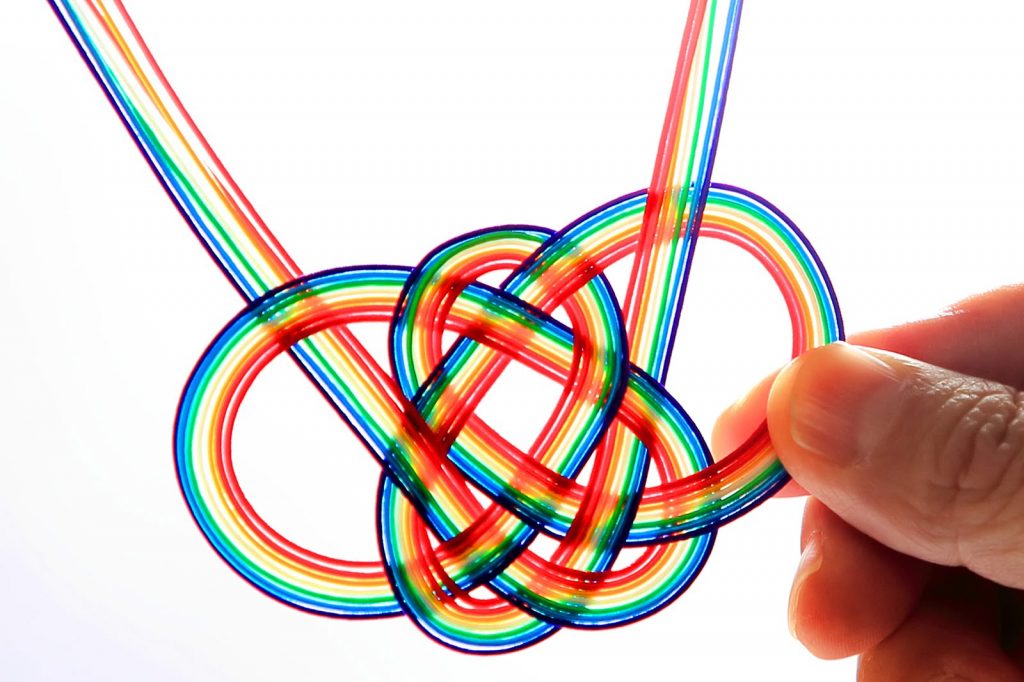

皆さん、水引(みずひき)ってご存じですか? 2020年2月5日にフィアットから発売された限定車「500 Super Pop Giappone(スーパーポップ・ジャポーネ)」に、特別装備のステッカーとして「水引」が採用されています。モチーフとなったのは、水引の代表的な結びである「あわじ結び」を発展させ、梅の花型に仕上げたもの。カタチがかわいく、色を織り合わせた表現がきれいなその水引模様が個人的にとても気になったので、Ciao! Magazine編集部で水引について聞いてみたところ、水引について詳しく説明できる人はほとんどいませんでした。

そこで今回は、日本の伝統文化であり、昔から目にする機会が多いにもかかわらず、詳しい人があまりいない水引について、水引一筋140年以上の老舗、田中宗吉商店さんにお話をうかがいに、長野県は飯田市へと向かいました。飯田市は水引の生産で、全国の70%を占める一大産地なのです。

水引について聞いてみた

──水引とはどういうものか教えてください

「楮(コウゾ)や三椏(ミツマタ)を原料に作られた和紙を、テープ状にし、それを縒(よ)ることで紐状にします。紐状にしたら糊をつけて固めます。こうして水引の芯ができあがります。あとは染色などの工程を経て完成しますが、最近ではさまざまな色のフィルムや絹などで包み込み、新たな表現を追求した水引も存在しています。水引は古くから祝儀袋や正月飾り、結納セットなどに使われていますが、もともとは髪を結うための“元結(もとゆい)”が原型でした。元結は、明治4年の断髪令により、男性がまげをしなくなったため需要が大幅に減少しましたが、今でもお相撲さんは元結で髪を結っています。ちなみに相撲協会でご使用いただいている元結もここ飯田市で作られているのですよ。強度があり丈夫だから相撲のようなハードな用途にもご愛用いただけているのだと思います。水引は、“結ぶ”という日本古来の慣習を重んじた製品で、“人を結ぶ”、“心をつなぐ”ものとして古くから愛用されてきました。機械化が進んだ現在も、結びの作業は一貫して手作業でていねいに行われています」

──水引はご祝儀袋に代表されるように、お祝い品として生活の様々な場面を彩るシーンで使われていますね

「そうですね。やはり、“人を結ぶ、心をつなぐ”縁起の良いものであるという点と、相手に差し上げるときに、美しい装飾ゆえに心がこもる、そういった日本らしい温かな慣習が大切にされているのだと思います。あとは日本独自の文化ですから、“和”の象徴、地域の代表品として、国内のみならず世界に発信されています。例えば、某国内航空会社に、欧米路線のファーストクラスのお客様のおもてなし品として、一定期間、飯田水引のアクセサリーを採用いただきました。また、1998年の冬季長野オリンピック・パラリンピックでは、参加選手や関係者の方々に飯田の水引細工が贈られたんですよ」

──水引の結び方には色々あるそうですが、代表的なものとその意味を教えていただけますか

「結び方には、“結び切り”、“花結び”、“あわじ結び”などがあります。結び切りは、簡単にほどけないことから、一度きりであってほしいことに使います。花結びは、簡単にほどけるということで、繰り返しあっていいこと。例えば、入学や新築、出産などのお祝いに使われています。あわじ結びは、固く結ばれることから、結婚のお祝いをはじめ、人や心を結ぶといった場面に使われます。また、祝儀袋の裏側は、ご祝儀の場合、“受け止めて流れない”という意味を込めて、下の折りが外側に来るように折ります。不祝儀の場合はその逆で、上の折りが外側に来るように折ります」

──水引は最近、アクセサリーとしても注目されているようですね

「はい、近年はモノ消費よりコト消費などと謳われていますが、編み物やパッチワークを楽しむような感覚で、水引細工を自由な発想で楽しまれる方が増えていますね。素材のバリエーションも増えていて、さまざまな表現が可能になりました。ですから、水引は無限の可能性を秘めているといっても過言ではないかもしれません。水引を専門に扱う我々もアクセサリーを製品化していますが、最近はYouTuberの方の目に止まり、独自のアクセサリー作りを紹介している方がいらしたり、企業から“こういうものが作れないでしょうか?”という問い合わせをいただいたりもしています。水引アクセサリーは、短い時間で独自性のあるモノづくりを楽しめるところが、いまの時代に合っているのかもしれませんね」

水引細工を作ってみた

水引のアクセサリー。気軽に楽しめるということで、田中秀明さんにご指南いただきながら、挑戦してみました。ここでは、フィアット限定車の模様に似たデザインができるということで、あわじ結びを応用して作れるトリコローレカラーの水引細工を作っていきます。

45cmの長さにカットした3本の水引を使用します。用意する道具は、ニッパー、ハサミ、水引を固定する細いワイヤー

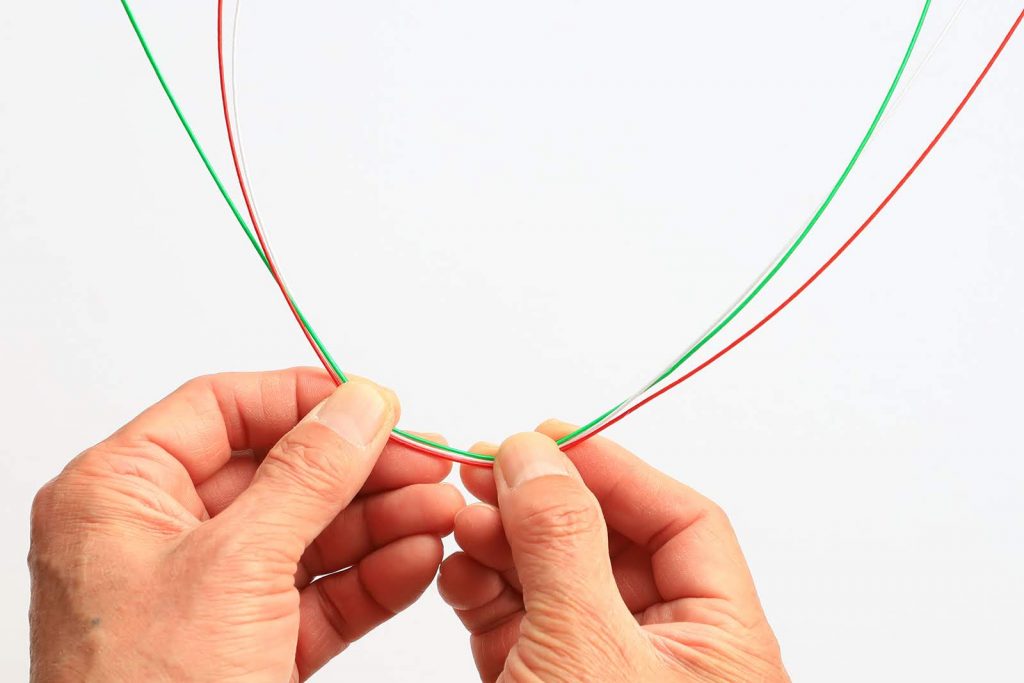

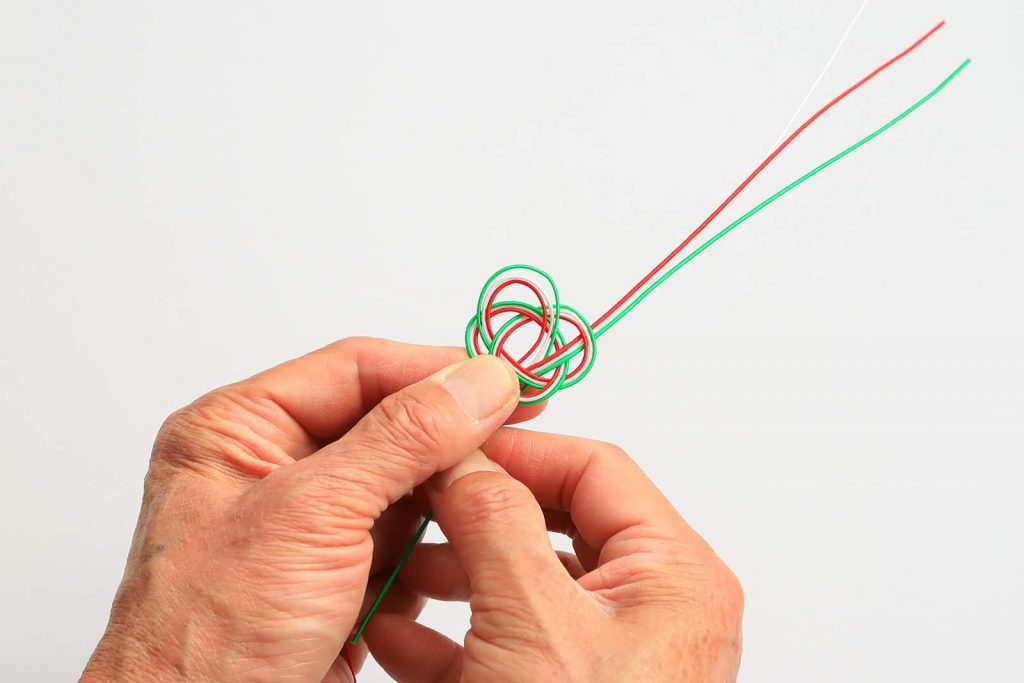

水引を、左右がだいたい均等となるように曲げ、輪を作ります

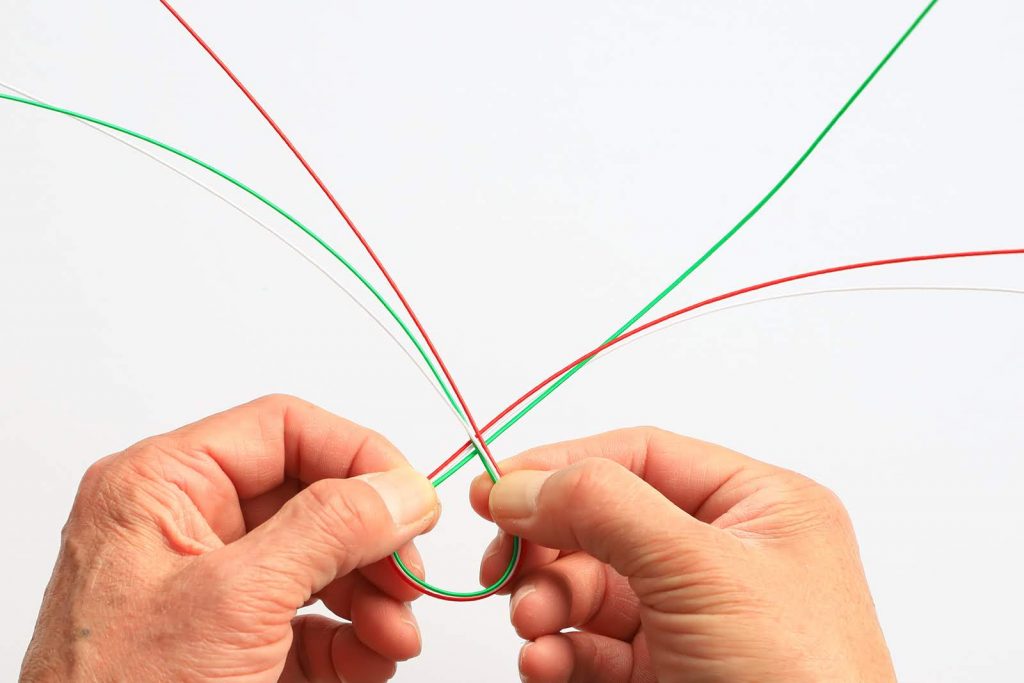

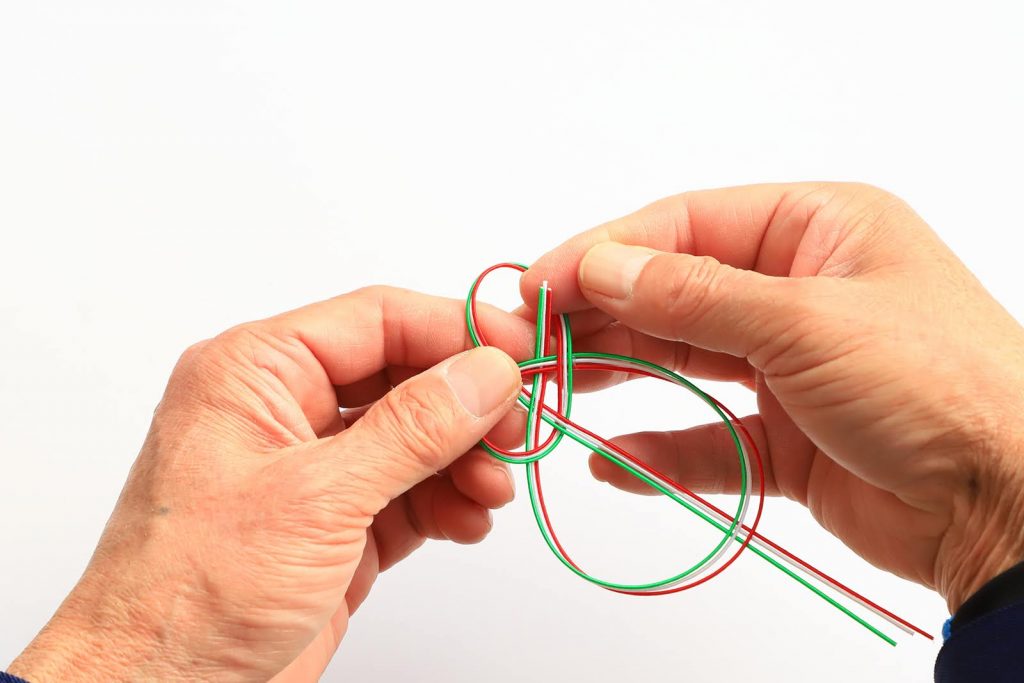

片方を写真のように曲げます(ここでは輪の中は通しません)

もう片方の長い方の線を写真のように輪の中に通します

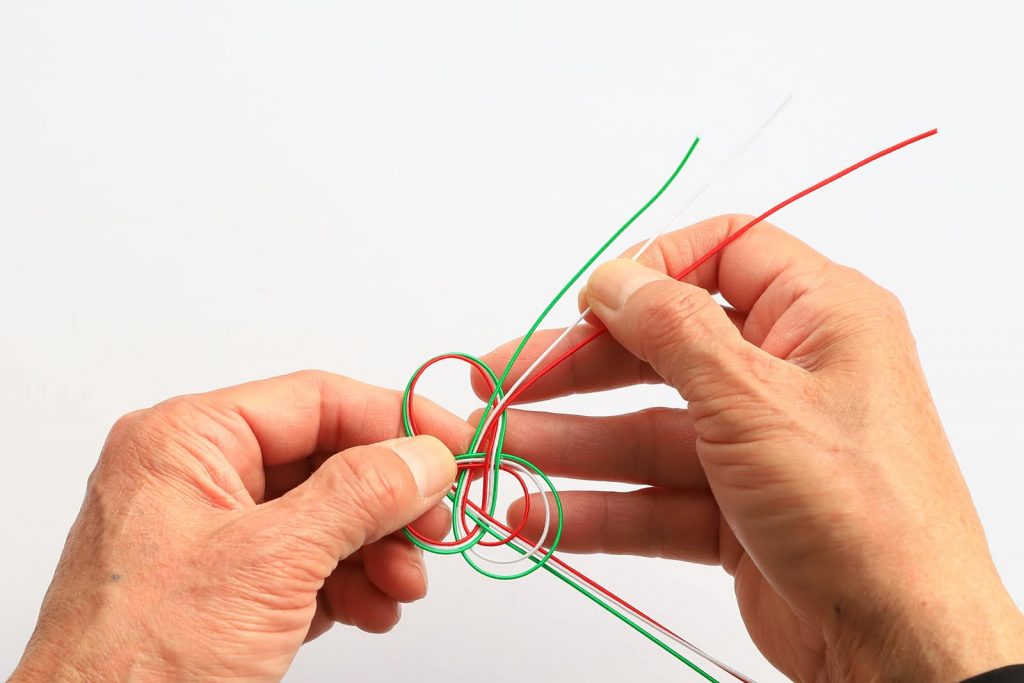

輪を通したら引っ張りあげます

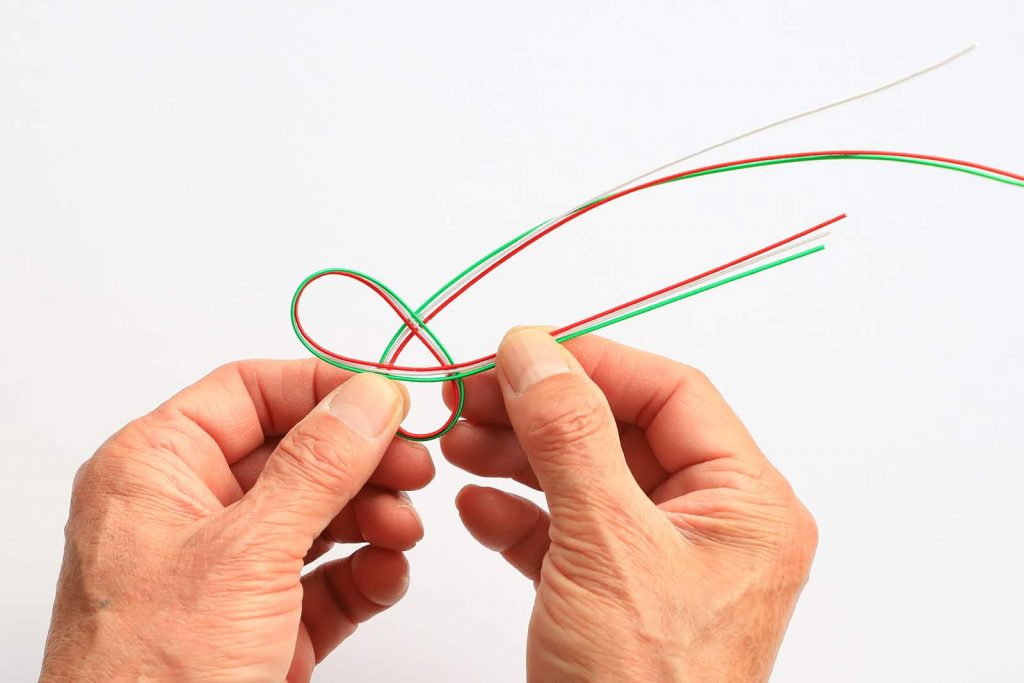

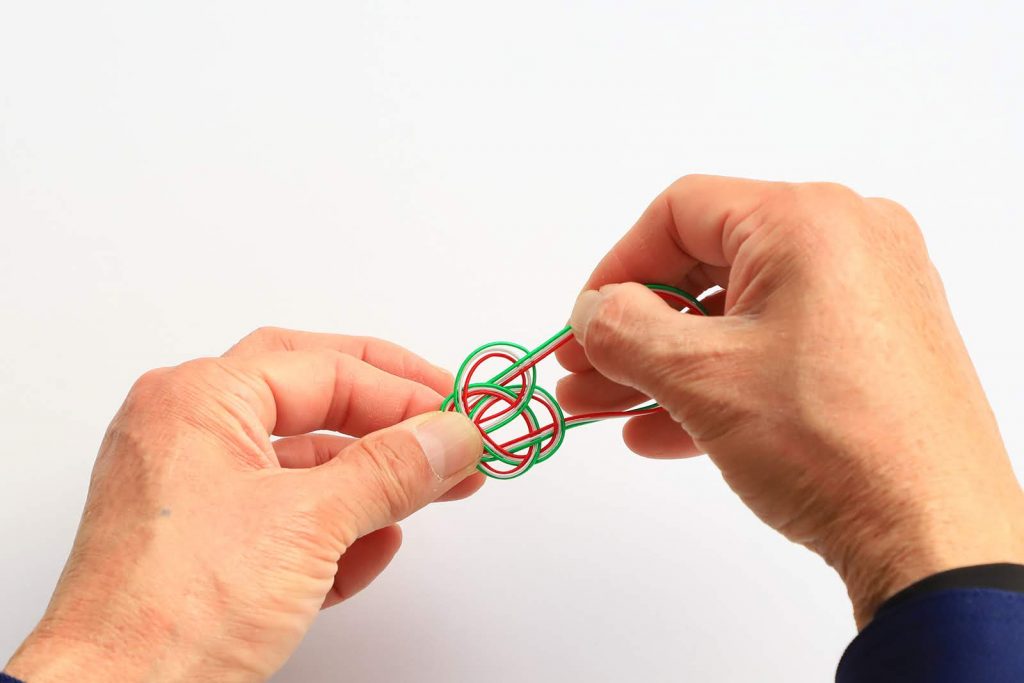

線を引き上げると3つの輪ができるので、それぞれの輪を同じぐらいの大きさになるように整えます

3つの輪ができました。これがあわじ結びです

さらに片方の線を写真のように通し、4つ目の輪を作っていきます

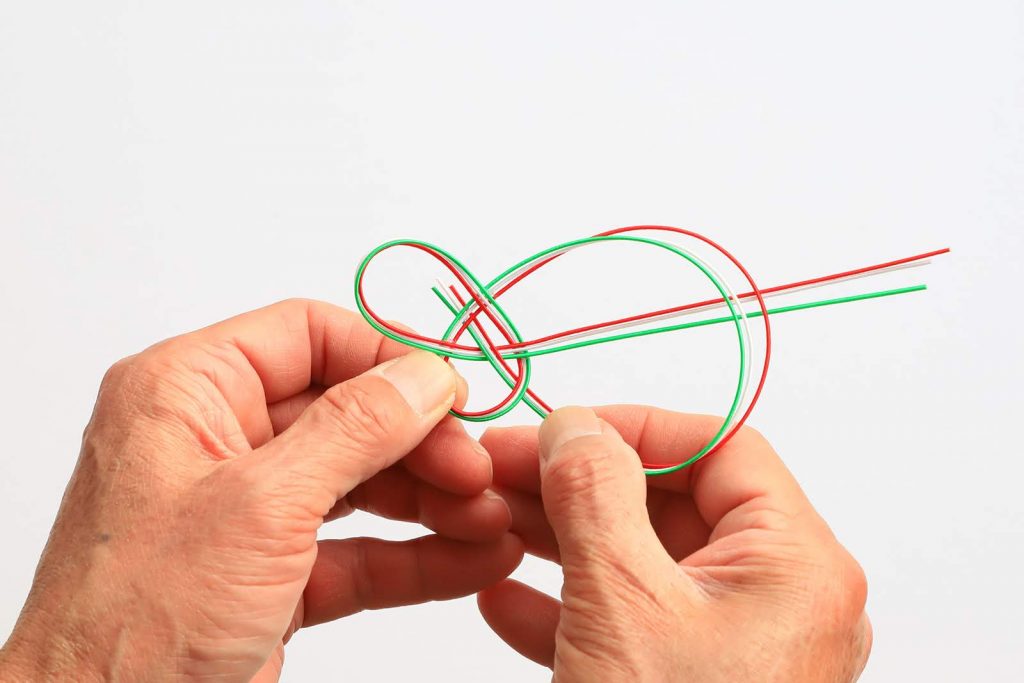

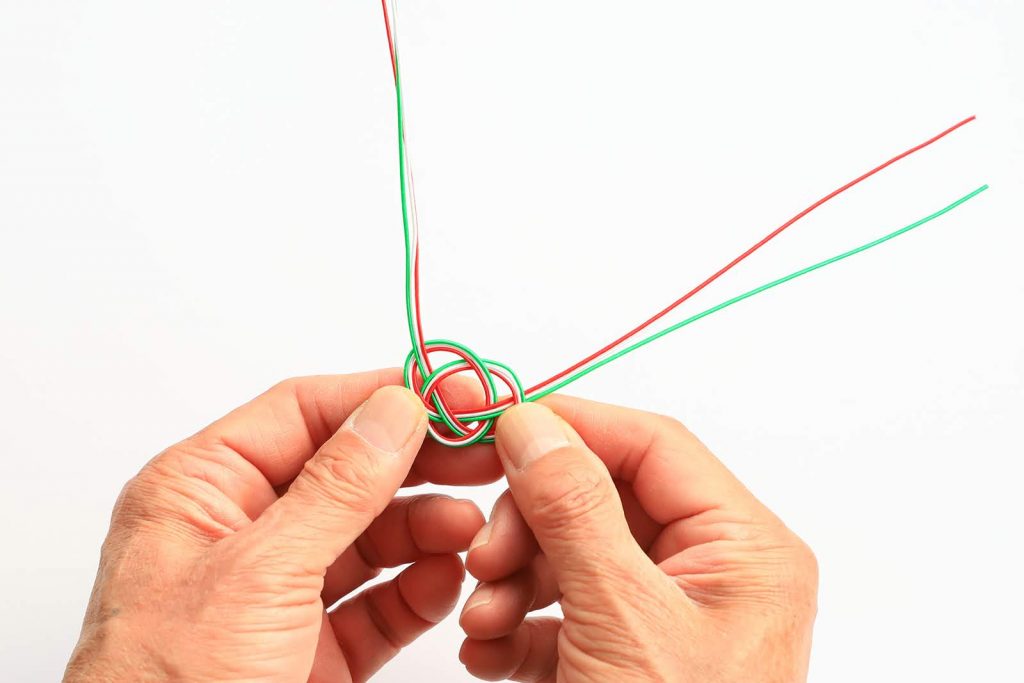

輪を通したら、先を引っ張り、輪の大きさを整えます

長い方の線を写真のように輪の中に通します

輪を通したら、下に引っ張ります。これで5つ目の輪ができました

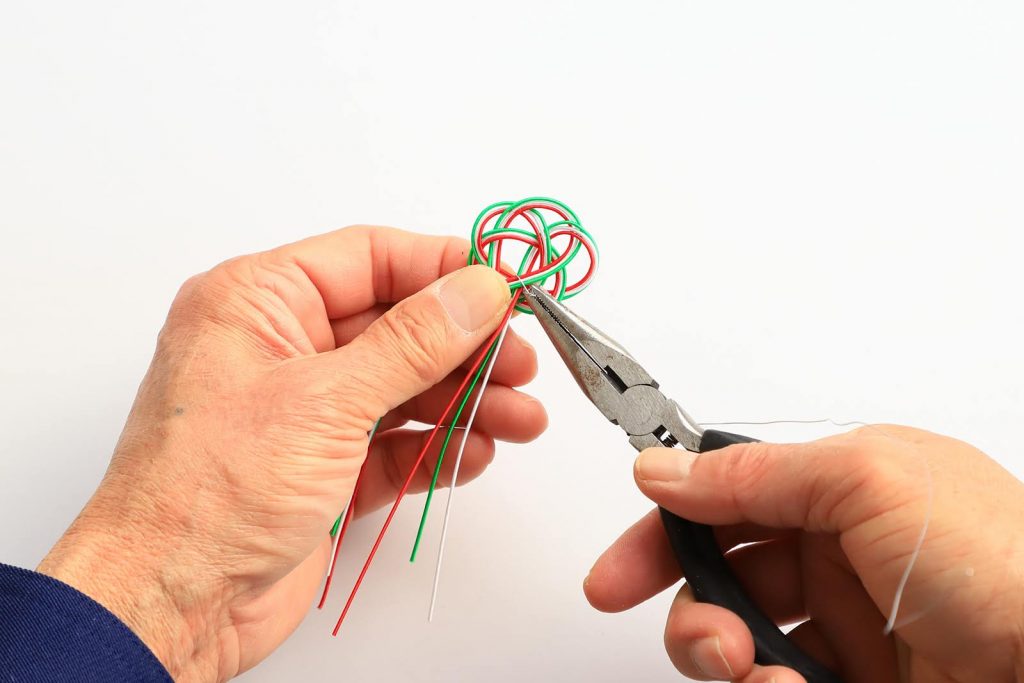

5つの輪を作ったらかたちを整え、最後に通した水引の交点を、ほどけないようにワイヤーで固定します

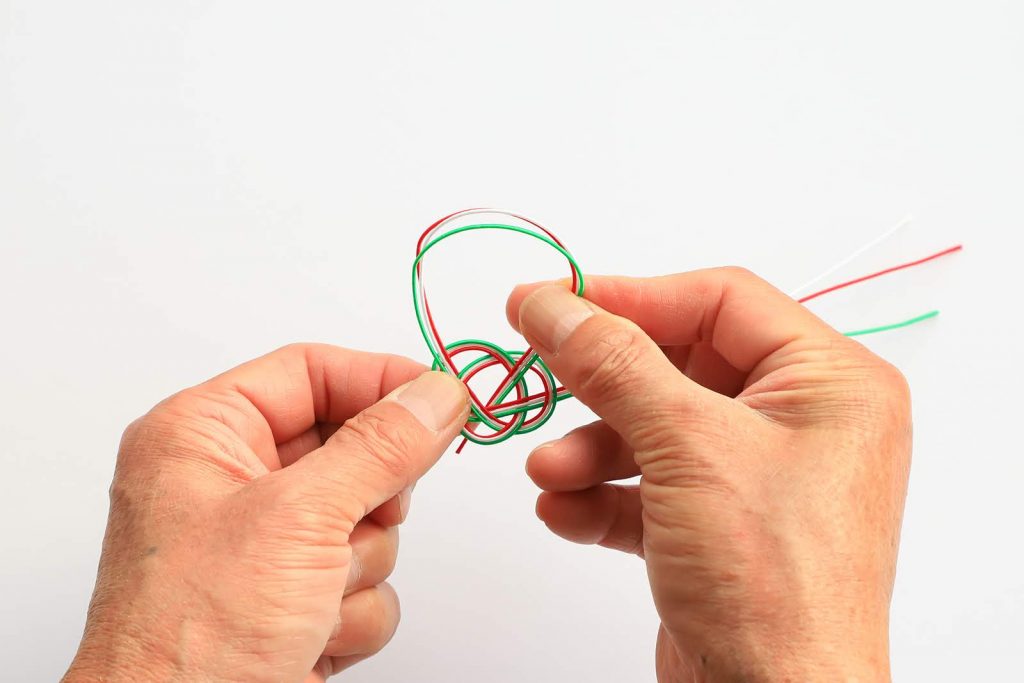

ワイヤーで固定したら、ハサミで余ったワイヤーをカットします

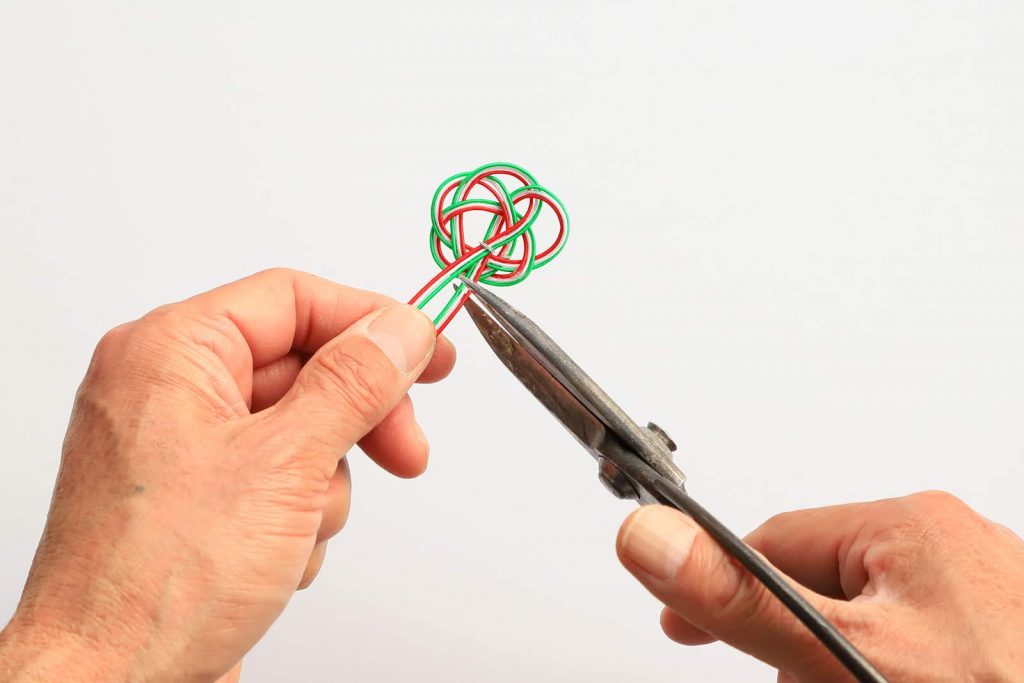

余った水引を切り落とします

完成! なお、“結び方がわからない”という人は、飯田市のwebサイト『ハジメマシテ飯田』内にて紹介されている “あわじ結びの結び方”という動画を合わせてご参照ください。

【動画】水引 あわじ結びの結び方(『ハジメマシテ飯田』より)

自分だけのアクセサリーを作ってみよう

はじめての水引細工。最初は難しそう……と思っていましたが、結びの基本パターンを理解してしまえば、あとはその組み合わせで様々なかたちのものを作れそうな可能性を感じました。ちょっとした贈り物として、また二人を結ぶお守りとして、マイ水引アクセサリー作りに試してみては? 人と人を結び、心と心をつなぐ水引。とてもステキな伝統工芸ですね!

今回の「500 Super Pop Giappone」に採用された水引にも、さまざまな想いや意味が込められていることを知ることができました。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください! それではCiao!

500 Super Pop Giapponeの詳細はコチラ

Photo/荒川正幸

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

FIATの最新情報をお届けします。

RELATED ARTICLES

- DRIVING /500 / 限定車『500S Manuale』を徹底解剖!

- NEWS /限定車・その他 / 永瀬匡、岩本ライラ夫妻が『500 Unisex』の魅力を ファッションで表現

- LIFESTYLE /500 / 都心で車を持つ、メリットのある暮らしかた|FIATオーナー紹介