FIATでGo!まいにちが自由で楽しくなるセーフティドライビング

#イベント#デュアロジック#ドライブ#楽しい運転おしゃれで自分を磨くと元気がわいてくるように、クルマの運転も自信が増すとまいにちがもっと輝いてくるはず。せっかくフィアットに乗られているのなら、クルマとの距離をもっと縮めて、まいにちをトコトン楽しみませんか。 フィアットとお出かけするのはとっても楽しく、わくわくしますよね。お買い物のときに便利なのはもちろん、人から見られてちょっと嬉しかったり、元気のないときに自分を励ましてくれたり。クルマもともだちと同じで、一緒に過ごすほどに距離が縮まってくるもの。 でもじつは運転にそれほど自信がない、そんな方もいらっしゃると思います。そんな普段あまりクルマに乗っていなかったり運転に不安を感じたりする方のために、安全運転に役立つ情報や運転が楽しくなるTipsをいくつか紹介します。 安全運転は実際に学ぶのが一番 フィアットオーナーが自分のクルマで参加できる「フィアット セーフティ ドライビング」をご紹介します。「フィアット セーフティ ドライビング」は、フィアットオーナーのために用意されたレッスンプログラム。プロのインストラクターによる講義や、運転のキホン操作「走る・曲がる・止まる」についてのレクチャーが受けられます。 また安全なコースでブレーキを全力で踏み込む急制動の体験や、プロドライバーによるサーキット走行の同乗体験といったアトラクション的なプログラムも。イベントへの参加を通じてクルマとの関わりを深めることで、まいにちの運転がより楽しくなるはず! 「フィアット セーフティ ドライビング」は4月22日(土)に静岡県富士スピードウェイ、7月17日(月・祝)には三重県鈴鹿サーキットで開催。参加はムリという方のために、女性モータージャーナリストの藤島知子さんが紹介する「安全運転」をテーマとした記事や、フィアットユーザー向けの運転にまつわる記事をまとめました。きっと役に立つ情報が見つけられるはず。 安全運転の第一歩はドライビングポジションから まずは運転のキホン、正しいドライビングポジションのガイドです。記事ではシートやハンドル位置を設定するときの目安や、正しいドライビングポジションのメリットが詳しく紹介されています。また、ヘッドレストやシートベルトの調整など見落としがちな注意点にも触れています。 また、「500X」のようなSUVタイプを所有されている方は、「ドライビングポジション SUV編」も併せてご覧ください。背の高いクルマを運転するときの注意点が書かれています。 デュアロジックを上手に操るコツ 「デュアロジック車をトコトン楽しもう!」では、フィアット車に多く採用されているトランスミッション「デュアロジック」を上手に扱うためのコツを解説。運転がラクチンなオートマチックと、操る楽しみを体感できるマニュアルトランスミッションのいいとこ取りをした「デュアロジック」。その両方の魅力を引き出すための方法が紹介されていますのでぜひご参考に。 楽しいエコドライブのススメ 続いてはエコドライブに関する実践的なTips、「エコドライブを今日から始めよう」。燃費がよくなる運転方法について解説しています。エコドライブはお財布にやさしいのはもちろん、コツがわかるとそれ自体が楽しくなるもの。燃費を向上させるちょっとした工夫や上手なアクセルの踏み方などをわかりやすく解説しています。 安全運転を身につけて自由で楽しいカーライフを!

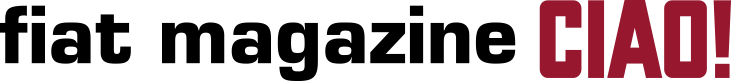

楽しい運転のために〜正しいドライビングポジションのススメ(SUV編)

#SUV#ドライブ#楽しい運転#藤島知子セダンやハッチバックなど一般的な乗用車からSUVに乗り換えた時に、多くの人が感じるのが、外の景色の見え方の違い。今回は、その違いに戸惑うことがないように、背の高いクルマをスマートに操るドライビングポジションに注目したいと思います。 死角を少なく、心がける 最近人気のクロスオーバーSUV。一般的な乗用車に比べ、車高が高いスタイリングは、アクティブなイメージが強く、実用性にも優れることからさまざまなユーザーから支持を集めているようです。FIATからも2015年10月24日に、初のイタリアンSUVとなる「500(チンクエチェント)X」が登場しました。そこで今回はSUVが初めてという人や、運転に不安を感じている人に、背の高いクルマを運転する際のドライビングポジションを提案したいと思います。 まず、安全運転という観点からSUVを運転する際に意識したいポイントは、いかに死角を減らすかです。SUV特有の高い車高は、走行中に遠くまで見渡せる一方、車庫入れや取り回しの際には車両周辺の状況が掴みづらいことがあります。特に低い位置の障害物や小さな子供の存在には気を配る必要があります。 そこで重要になってくるのが、シートの調整です。ドライビングポジションの基本については、以前の記事「正しいドライビングポジションのススメ」で紹介していますので、そちらもご参照ください。今回は、背の高いSUVの運転に有効なドライビングポジションについて掘り下げていきます。 今回の試乗車は、「500X Cross Plus」。運転席の座面高は地上から697mmに設定されています。これはクロスオーバーSUVとしては平均的ですが、乗用車に比べるとやや高めの設定となります。SUVのドライビングポジション調整で注目したいのは、座面の高さを調整するシートリフターです。これは運転者が自分の体型にあったポジションを、外の見え方やハンドルとの位置関係に応じて調整するもの。「500X」では全車に標準装備されています。 実際にシートを上げた状態と下げた状態を比べてみました。シートリフターの調整により、ドライバーの目線の高さはこんなにも違ってきます。頭と天井の間にゲンコツが1つ残る程度までシートを上げてみたところ、前方や斜め方向の死角が大幅に減りました。 下の写真はアイポイントの高さの違いによる見え方の違いを比べたもの。着座位置を上げると、直前までよく見えることがわかります。これを日常シーンに置き換えると、クルマの周辺にある障害物や子供の存在が確認しやすくなり、安全面で大きな効果が得られるのはいうまでもありません。 また、不整地を走行する場合は、予期せぬ進路の乱れや車体の揺れが起こりうるので、身体を安定させ、適切な操作を行う必要があります。それには基本に忠実に腰を深く掛け、シートのホールド性が十分に発揮されるように座るのが有効です。また、機会は少ないと思いますが、岩がごろごろ転がる河川敷などを走行する際は、タイヤが凹凸を踏み越える際の反力でハンドルが勢いよく左右に振られる場合があります。そのような時はハンドルを握る手の力をゆるめ、衝撃を逃がすように心掛けるとよいでしょう。 このほかドライビングポジションに関して、SUVと乗用車で違いがあるのがドアミラーです。大概のSUVは視界を確保するために大きめのものが付いています。これは足元まで視界を確保できるようにするためですので、車両周辺の安全確認を行いやすいように適切な位置に調整しましょう。 運転補助装置を活用しよう さて、次は後方視界についてです。後方視界は後ろを振り向いて目視で確認するのが基本ですが、それでも見えないところについては、そのクルマに備わっている運転補助装備に頼るほかありません。機能を理解して、正しい使い方を心がけましょう。「500X Cross Plus」を例に紹介します。 「500X」には後退する際にアラームで障害物の存在を知らせる「アラーム式リアパーキングセンサー」が全車に標準装備されています。障害物に近づくとアラームが鳴り、危険が迫っていることを知らせてくれます。 また、「Cross Plus」と「Pop Star Plus」には後方視界を補う「リアパーキングカメラ」と後退時に側方から車両が接近すると警告を発する「リアクロスパスディテクション」が標準装備されています。リアパーキングカメラは車内のモニターで障害物の存在や車両との距離感を視覚的に捉えることができます。車庫入れの際に重宝します。 もうひとつ走行時に安心の機能が「ブラインドスポットモニター」(「Cross Plus」と「Pop Star Plus」に標準装備)。こちらは車線変更時に斜め後方の死角にクルマがいるとドアミラーに内蔵された警告灯が点灯し、ドライバーに危険を知らせてくれる機能。ウインカーを点滅させたときに作動します。とても有効な装備ですが、車線変更の際は約3秒前にウインカーを作動し、目視で安全確認を行うのが基本ということをお忘れなく。 背の高いSUVも、視界が確保できていることを実感すれば、自信を持って運転できるはず。周囲に危険が潜んでいるかもしれない、という安全意識を持ちつつ、せっかくのSUVならではの機動性や利便性を存分に楽しんでください! 撮影 荒川正幸 文 藤島知子

楽しい運転のために〜簡単スムーズ、パンク時の応急処置

#トラブル対処#ドライブ#楽しい運転#藤島知子安全な場所にクルマを停車させる パンクしたことに気付いたら、まず周囲にクルマがいないことを確認し、安全で見通しのいい場所にクルマを停止します。カーブの途中など後続車両から見えない場所は危険ですので、できるだけ避けましょう。また、スペアタイヤの交換にはジャッキアップが必要ですので、舗装された平らな場所にクルマを停めるように心掛けます。パーキングブレーキも忘れずに。 停車したら、クルマの後方に非常停止表示板を置き(非常停止表示板はオプションで販売されています。常備しておくと安心です)、後続車に自分のクルマが故障中であることを知らせます。 パンク修理をする ラゲッジルームに搭載されているパンク修理に必要な道具一式。 安全が確保できたら、スペアタイヤの交換作業に移ります。FIAT 500(チンクエチェント)の場合、ラゲッジルームの床下に交換部品が収納されています。カーペットをめくって交換キットを取り出します。タイヤ交換に必要なものは、ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールレンチ、マイナスドライバー、そして交換用のテンパータイヤです。軍手もあると便利なのでクルマに携帯しておくといいでしょう。では作業手順を順番にご紹介していきます。 ■センターキャップの取り外し アルミホイール装着車の場合、まずは、ホイール中心部のセンターキャップを取り外します。マイナスドライバーをセンターキャップの凹みに差し込んで手前に引くと外れます。 ■ホイールボルトを緩める クルマを持ち上げる前にホイールを固定している4本のボルトをゆるめます。タイヤが地面に接地した状態でホイールボルトにレンチを差し込み、反時計回りの方向に回すとボルトがゆるみます。 ■ジャッキアップ ジャッキアップするポイントを事前に確認しておきましょう。ジャッキアップ中は一点に力が掛かるため、正しい位置にジャッキをセットしないとクルマに大きな負担を掛けてしまいます。車体の「∇」が目印です。 ∇印の延長線上のボディ下を覗きこむと、レール状になったジャッキアップポイントが見つかります。その突起の下にジャッキを置き、まずは手でジャッキを時計回りに回していくと、ジャッキの上端が伸び上がってきます。 適切な位置にジャッキを設置したら、いよいよジャッキアップです。ジャッキハンドルを時計回りに回転させ、パンクしたタイヤが地面から2〜3cm浮き上がるまでクルマを持ち上げます。 ■ホイールボルトを外す あらかじめ緩めておいたホイールボルトをレンチでさらに緩め、ボルトを外します、4本すべてが外れたら、パンクしたタイヤを車体から取り外します。 ■テンパータイヤの装着 次にテンパータイヤを装着します。ホイールの中心には4つのボルト穴のほかに、小さめの穴が2つあります。これはタイヤの取り付け位置をわかりやすくするガイド用の穴で、この2つの穴が水平になるようにタイヤを抱え、クルマ側から突き出した2本のガイドピンに差し込みます。 ■ホイールボルトの装着 ホイールボルトをまずは指で時計回りに締め付けていきます。タイヤは重さで下側が浮き上がりやすいので、ホイールを押さえつけた状態のままボルトを取り付けていきます。ひとつ付けたら、次はその対角線上のボルトを締め付けます。仮止めなのでこの時点では軽く締めるだけで結構です。ホイールが傾いた状態で装着されていないか確認しながら作業を行ってください。 ■ホイールボルトの締め付け ジャッキハンドルを反時計回りにゆっくりと回してジャッキを下ろしていき、スペアタイヤが地面に完全に接地したことを確認します。最後にホイールボルトの締め付けを行います。ホイールレンチを使って、ボルトを時計回りに回していきますが、このとき体重を掛けて強く締めつけてしまうのはNGです。力が強すぎるとボルトがねじ切れてしまうこともあるので注意が必要です。両手でレンチを持って最後まで緩みなく締め付けられていればOKです。 ■タイヤ交換終了 これで、テンパータイヤの装着は完了です。ただし、通常のタイヤよりも小さくて細身のテンパータイヤは、あくまでも修理工場まで移動するための応急用タイヤです。高速道路を走る場合はスピードを控えめで慎重に走行し、近くの正規ディーラーでなるべく早い段階で純正タイヤに交換してください。 パンクの多くはタイヤの接地面にクギなどが刺さって空気が抜けてしまうパターンですが、縁石などにタイヤの側面をぶつけてしまいダメージを与えることで起こるものもあります。また、タイヤの溝が摩耗している場合や、摩耗はしていなくても経年変化で劣化している場合も、パンクやバーストのリスクは高まります。目視で細かいひび割れや異物が刺さっていないか、日常点検で確認しておくことも大切です。 さらに空気圧の低下にも注意が必要です。空気圧が低い状態で走行するとパンクの危険性が高まります。ガソリンスタンドで給油の際などに空気圧を点検し、指定空気圧を維持しておくのが良いでしょう。タイヤは熱を持つと空気圧が上がってしまうので、空気圧を点検する際はタイヤが温まっていない状態で行います。指定空気圧はクルマの取扱説明書に記載されているので確認しておきましょう。 文 藤島知子 写真 荒川正幸

運転のコツ〜デュアロジック車をトコトン楽しもう

#デュアロジック#ドライブ#楽しい運転#藤島知子ATとMTの魅力を併せ持つデュアロジック クルマを思い通りに走らせるにはハンドルやアクセル、ブレーキ操作が基本となりますが、もうひとつ重要なものがあります。トランスミッションの操作、つまりギアチェンジです。 トランスミッションの役割は走行状況に応じて最適なギアを選択すること。それを手動で行うのがマニュアル(MT)、クルマが自動で行うのがオートマチック(AT)ですが、このほかにATとMTの機能を足し合わせた「オートモード付きシーケンシャルトランスミッション」というものがあります。FIAT車に採用されている「デュアロジック」もこれに分類されます。今回はこのデュアロジックを上手に操るコツをご紹介したいと思います。 まずは特徴を知ろう ところで、皆さんはデュアロジックとはどのような特性をもつトランスミッションなのかご存じでしょうか? デュアロジックのベースとなっているのはマニュアルトランスミッションですが、マニュアル車との違いは、クラッチ操作が不要なことと、自動変速モードを備えていることです。またAT限定免許でも運転できます。 日本ではATやCVTが主流ですが、トルクコンバーターをもつこれらのトランスミッションは変速時に滑らかにギアが繋がることと、ブレーキペダルから足を離したときにゆっくりと前進するクリープ現象を持つのが特徴です。ただし構造が複雑なため、重量はほかのトランスミッションに比べてやや重くなりがちです。 これに対して、FIAT 500(チンクエチェント)やPandaに採用されているデュアロジックは構造がシンプルで、軽いという特徴があります。またトルクコンバーターを介さないことからATに比べてエネルギーの伝達ロスが少なく、低燃費走行にも寄与します。 意のままに操る喜び デュアロジック車では変速をクルマに委ねることができますが、MT車のようにシフトレバーによるマニュアル操作も楽しめます。うまく操ればクルマと一体になる感覚を味わうことができます。 一方で、ATやCVT車の場合、ブレーキペダルから足を離すとクルマがゆっくり前進するクリープ現象が得られますが、デュアロジックの場合はATやCVT車に比べるとクルマが動き出す力は弱いため、状況によりアクセルを少し踏み足す必要があります。特に走り出しや車庫入れなどではマニュアル車と同様に繊細なアクセル操作が求められますので注意が必要です。もちろんていねいな操作を心掛ければスムーズに走れます。 つまり、デュアロジック車はドライバーの運転操作に忠実に反応するということ。コツさえ掴んでしまえば思い通りに走ることができ、クルマを意のままに操っている喜びが得られるというワケです。 かかとをしっかり固定する では、実際にどのような操作をしたら、スムーズに走れるのでしょうか? 今回はFIAT 500Cをドライブしながら考えていきます。 まずクルマに乗り込み、ブレーキペダルを踏みながらキーを回すとエンジンが始動。ATやCVTのようにDレンジはなく、シフトレバーを『+』のゲートに入れて走り出します。 シフトレバーを『A/M』と表示されたゲートの左側に倒すと自動変速モードの「Auto」と手動変速モード「MT」の選択ができます。 「Auto」モードで走行する場合は、アクセルとブレーキペダルの操作だけでOK。ペダル操作の際は、右足のかかとをしっかりと床につけると、足が固定されて操作しやすくなります。車庫入れや発進加速、ブレーキングもスムーズに行えるようになるので、ぜひ試してみてください。 マニュアルモードを楽しもう MT車のように手動変速を楽しみたい場合は、シフトレバーを左に倒してMTモードを選びます。加速時にシフトアップする時はシフトレバーを『+』と書かれた手前側に引き、減速時は『-』と表示された奥側にレバーを倒すとシフトダウンします。 MT車だと、クラッチ操作とシフト操作を同時に行う必要がありますが、デュアロジック車の場合はクラッチ操作が不要なぶん、ハンドル操作に集中できるメリットがあります。 パドルシフト付きのモデルの場合、ハンドルから両手を離さずに手動変速をすることが可能です。シフトアップする時は右手のパドルを引き、シフトダウンは左手側のパドルを引きます アクセルを一旦緩めるのがコツ デュアロジックの醍醐味はクルマと呼吸を合わせながら走る楽しみが得られること! シフトアップするときは、アクセルペダルを踏み込み、エンジン音が高まってギアチェンジのタイミングが訪れたと感じたら、一旦アクセルを緩めるのがポイント。そこで、一段上のギアに変速したことを確認してから、再度アクセルペダルを踏み足していくとギクシャク感が抑えられ、スムーズに走らせることができます。 シフトダウンする時は、ブレーキを踏んで車速を落とせばクルマが自動的にシフトダウンを行ってくれます。また、カーブの走行などで、ある程度車速を維持したままシフトダウンしたい時は、アクセルを緩めたり、わずかにブレーキをかけたりしながら手動でシフトダウンの操作を行ってあげると、クルマ側がその意図を汲み取り、ショックのない滑らかなシフトダウンが行えます。 坂道発進の味方「ヒルホールドシステム」 最後に、2ペダル式シーケンシャルトランスミッション車で怖じ気づいてしまいがちなのが、坂道発進時のクルマの後退です。でもFIAT 500とPandaには、坂道発進でクルマが逆行しないようにドライバーをサポートする「ヒルホールドシステム」が標準装備されているので安心です。 坂道で発進する場合は、ブレーキペダルを一旦しっかり踏み込めば、ブレーキペダルから足を離しても約2秒間はクルマが停車状態をキープしてくれるので、その間にアクセルペダルに踏み換えればスムーズな発進が可能になります。 クルマの特徴を知って上手に向き合うコツを掴めば、日常のドライブがもっと楽しくなるハズ。みなさんも愛車と呼吸を合わせて走る楽しみを満喫しながら、素敵なカーライフを送ってください。 文 藤島知子 写真

楽しい運転のために〜マニュアル車をスムーズに乗りこなす

#ドライブ#マニュアル#楽しい運転#藤島知子腕を磨いただけ走りは良くなる 「マニュアル車を操る楽しさを体験してみたい!」 そんなアナタのチャレンジングな欲求を満たしてくれるイタリアンコンパクトが、今回登場するFIAT 500(チンクエチェント)Sです。500Sは2013年4月にカタログモデルに追加されたマニュアルトランスミッション搭載車で、センターに赤文字で『500』と描かれた専用アロイホイールやスポーティなルックスを際立たせるバンパー、リアルーフスポイラーなど、颯爽と駆け抜ける姿が魅力的なモデルに仕上がっています。 日本ではオートマチックに代表される自動変速機付きのクルマが主流になっていますが、一方で、クルマと意思疎通を図りながらMT車を思い通りに乗りこなしたいというMTファンも少なくありません。 MT車をスムーズに走らせるためには、クラッチとシフトレバー、アクセルペダルを連携して動かす複雑な操作が求められます。乗り始めはタイミングがうまくつかめずに、ギクシャクしてしまうことがありますが、そのぶん、操作が思い通りにキマった瞬間の喜びはひとしお。腕を磨いただけ走りが良くなるので、ドライビングの奥深さと運転技術が向上していく楽しみを実感させてくれます。そこで今回はMT車をスムーズに走らせる方法について考えていきましょう。 マニュアル車を乗りこなす! クルマの動きを感じとり、正確な操作が行える運転姿勢の重要性 クルマはカーブや路面の凹凸、坂道など、常に外的な環境に影響を受けながら走っているもの。ドライバーがイメージ通りにクルマを走らせるためには、まずはクルマの状態をしっかりと感じ取れる運転姿勢を取ることが重要です。誤った運転姿勢では腰や背中がシートから離れて不安定になってしまうだけでなく、ハンドルから伝わってくる手応えが感じ取りにくくなってしまうことも。クルマからのわずかなインフォメーションも逃さないためには、正しい運転姿勢が欠かせません。 参考記事:「正しいドライビングポジションの取り方 知っていますか?」 発進時のコツ MT車をドライブする時、最初に緊張するのが、アクセルペダルとクラッチペダルを調整して行う半クラッチの操作。誤った操作の一例は、クラッチペダルをあらかじめ半クラッチにした状態でアクセルペダルを深く踏み過ぎてしまう運転の仕方です。このようなやり方では、必要以上に回されたエンジンの力がクラッチディスクを摩耗させてしまい、パーツの寿命を縮めてしまうこともあります。 滑らかに、そしてクルマにやさしく走らせるには、発進時にクラッチペダルではなく、アクセルペダルの踏み込みを先行させること。エンジン回転を少し高めておいてからクラッチペダルを踏み込む左足の力を少しずつ緩め、半クラッチの状態で繋いであげると、ギクシャクすることなく、滑らかに走り出すことができます。 シフト操作は落ち着いて行う 次に、変速時のシフトレバーの操作方法です。 シフトレバーは狙ったゲートに力任せに叩き込もうとすると、間違ったギアに入ってしまう場合があります。シフトレバーは手のひらを添える程度の軽い力で動かすように心掛けると、無理のない動作で正確なシフトチェンジが行えます。 ここでシフトアップするときの動作をおさらいすると、加速して変速のタイミングが訪れたら、左足でクラッチペダルを奥まで踏み込んでクラッチをカット。その後、ひと呼吸おいてからシフトレバーをひとつ上のギアに入れ、左足の力を緩めながら半クラッチを使い、エンジンの動力をトランスミッションに伝達します。これで変速は完了です。 カーブをスムーズに通過するための目線の送りかた カーブを走行する際は、なるべく先のほうを見るように心掛けると、その先の道路状況を早い段階で把握することができます。目線を遠くに置けばどのタイミングでハンドルを切り足すかの判断やアクセルやブレーキ操作のタイミングが計算しやすいことから、適切なタイミングで操作が行えるようになり、自然と滑らかな走りへと変わっていきます。また、カーブの頂点をかすめるようなイメージで緩やかな走行ラインを意識することも、スムーズなドライビングに繋がります。 今回ご紹介したテクニックは一例ではありますが、すぐに実践できるものばかりです。これらを意識して運転すれば、クルマとの対話力は自然と磨かれるはずです。クルマとのいい関係を築くことで、より充実したドライブライフを送っていただきたいと思います。 文 藤島知子 写真 荒川正幸

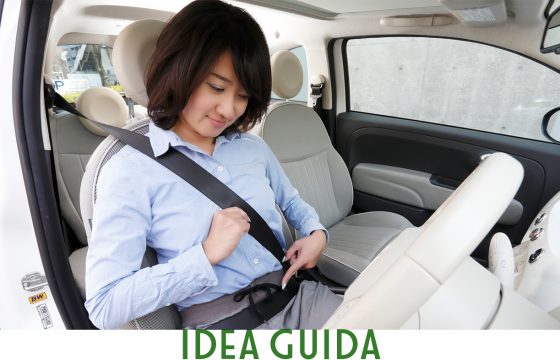

楽しい運転のために〜正しいドライビングポジションのススメ

#ドライブ#楽しい運転#藤島知子正しいドライビングポジションで安全と快適を! 愛車でドライブに出掛ける時、クルマに飛び乗って、サッとシートベルトを締めて走り出す……。そんなシチュエーションに心当たりはありませんか? 運転姿勢というと、とかく楽な体勢を求める方がいますが、じつは正しい運転姿勢が取れていないと、ドライブする上で様々なリスクにさらされることになります。安全に快適にドライブを楽しむためにも、正しいドライビングポジションを心掛けたいものです。 運転姿勢はスポーツで言う“フォーム”のようなもの。基本がしっかりできていなければ、ドライバーはクルマの動きを身体で感じ取れないだけでなく、常に身体が揺すられながら走る走行環境の中で、クルマが必要としている正確な運転操作が行えません。 また、とっさに急ブレーキを踏まなければいけない状況になった時、シートから身体がズレこんで、ブレーキペダルを奥まで踏み切れずに、前方の障害物に衝突してしまうケースも少なくありません。万が一、衝突してしまった際に身体に受けるダメージが大きくなってしまう可能性もあるのです。 つまり、正しい運転姿勢をとることは、安全運転に貢献するということ。さらに、しっかりと身体にフィットするポジションはドライバーがクルマの動きをしっかりと感じ取れるようになるため、愛車と意思疎通を交わしながら走る歓びを満喫することができるのです。 そこで今回は、正しい運転姿勢の重要性を確認した上で、理想的なドライビングポジションを見つける上での注意点について、ご紹介させていただきたいと思います。 ① シートに座る時 運転姿勢を整えるためには、まずはシートに腰掛ける位置が重要です。 シートになんとなく腰掛けてしまうと、腰とシートの間に隙間ができてしまいがちです。 正しい座り方は、シートに座る時に腰の後ろの隙間を埋めるようにして、深く腰掛けるのがポイントです。最初に腰を落とす位置が浅すぎると、シートスライドやバックレストを調節しても余分な空間がある分、衝突事故の際、乗員の身体がシートベルトからすり抜けてダッシュボード下部にズレこむ“サブマリン現象”を起こすリスクがあります。 ② シートスライドの調整 次はシートの前後スライドの位置を調整します。調整の方法として、ブレーキペダルに右足を置き、ペダルを一番奥まで踏み込んだとき、ヒザが伸びきらない位置に前後スライドを合わせます。 ヒザが伸びきってしまう位置に座席を合わせた場合、足がピンと突っ張った状態でブレーキを掛けながら衝突してしまうと、クルマの前方から受けた衝撃がドライバーの足を伝わり、損傷が骨盤にまで及ぶなど、ダメージが大きくなる可能性があります。ヒザの関節にゆとりがあれば、ブレーキペダルを奥までしっかりと踏み込めるだけでなく、受けた衝撃を緩和する効果が得られます。 ③ バックレストの角度調整 『バックレスト』とは、いわゆる『背もたれ』のことを指します。クルマのシートは家のソファーと違い、常に動いたり、揺られたりしながら運転操作を行うことになるため、上体の位置が倒れ過ぎているとハンドルが遠すぎて、大きく回したい時に手が届かなくなる場合があるだけでなく、カーブや山道などを走る時、遠心力で横方向に力が掛かって、ドライバーの肩が背もたれから外れてハンドルにしがみついてしまう“不安定な運転操作”になりがちです。バックレストの角度をヒジの関節にゆとりが得られる位置まで起こせば、腕を大きく回すことができるので、スムーズな運転操作が行えるようになります。また、シートベルトの効果が充分に得られるようになります。 バックレストを調整する際に基準となるのは、肩が浮かない状態でハンドルの上部を片手で持ったとき、ヒジが伸びきらない位置までバックレストの角度を起こすこと。 最近のクルマにはエアバッグが装着されていますが、ハンドルの中央からドライバーの顔までの距離を25cm以上確保することもお忘れなく。衝突の際、エアバッグはまばたきよりも早いスピードで展開されるので、ハンドルに近すぎたり、シートベルトが正しく装着されていなかったりすると、怪我をする可能性があるので注意が必要です。背もたれはハンドルに対して遠すぎず、近すぎない位置に合わせることが大切です。 ④ シートリフターの調整 シートリフター付きのクルマの場合、座面の高さが調節できます。中でも、小柄な体格のドライバーの場合、目線の位置が低くなりがちなので、バスタブに浸かっているように周囲を見渡せる範囲が狭くなってしまいます。座面の位置を上げ、目線の位置を高くすると、クルマ周りが見渡しやすくなるので、積極的に心掛けてみてください。 ⑤ ハンドルの位置の調整 ハンドルの高さを調整する『チルト機構』も運転姿勢を調節する上で活用したい装置です。ハンドル下部のレバーでロックを解除して上下の位置を調整すると、ハンドルの高さを変更できます。メーターが見渡せて、大腿部に当たらない範囲でなるべく低めの位置に合わせると、ハンドルを回しやすくなります。扱いやすい位置をご自身の体型に合わせて調節してみてください。 ⑥ ヘッドレストの調整 ヘッドレストという名前であっても、頭を休めるためのものではありません。正確には『head restraint』という言葉で、頭部の拘束装置を意味しています。ヘッドレストは衝突事故の際にむち打ち障害を緩和するための装置で、正しい位置に合わせることが重要です。高さを合わせる時は目と耳の高さの延長線上にヘッドレストの中心がくるように調節します。 ⑦ シートベルトの掛け方 シートベルトを何の気なしに着用している方がいますが、ねじれやたるみがないか確認し、ベルトが通過する位置を整えることが効果を得る上で重要です。 肩ベルトが適切な位置に掛かっていないと、衝突の衝撃で首を圧迫してしまったり、ベルトから上体がすり抜けて怪我をしてしまったりすることもあります。また、腰ベルトがお腹に掛かっていると内臓を圧迫してしまうリスクがあります。

楽しい運転のために〜ファブリックシートのお手入れに挑戦!

#お手入れ#お掃除#ドライブ#楽しい運転ドライブを快適に楽しむために、車内環境はいつでも清潔に保っておきたいもの。中でもイタリアンデザインを施したFIAT車のシートはハイセンスなデザインのものが多く、クルマ自体のキャラクターを形成する大切なパーツのひとつです。 ところで、みなさんは愛車の車内清掃をするさい、シートのケアはどうされていますか? お手軽にファブリックシートをお手入れ! シートの材質はレザーやファブリックといった素材を用いたものがありますが、今回はファブリック(布)素材を用いたシートのお手入れについて、自分でできるクリーニングの方法をご紹介していきたいと思います。 ① ゴミとホコリを取り除く まず、最初に行いたいのが細かなゴミやホコリを取り除くことです。 シートやフロアマットはゴミやホコリをそのまま放っておくとダニが発生しやすくなるため、数ヶ月に一度は清掃されることをオススメします。 やり方としては、シートを叩いてホコリを浮かせた後、掃除機でゴミを吸い取っていきます。縫い目や凹みなどに細かなゴミが入り込んでいることがあるので、市販されているブラシ付きのアタッチメントを使うとゴミを掻き出しながら吸い取ることができるのでオススメです。 ② ファブリックに染みこんだ汚れを取り除く 布素材を用いたシートの場合、表皮にコーティングが施されたレザーシートと比べて、素材自体に油や水分が染みこみやすい分、不意にこぼしてしまった飲食物のシミや夏場の汗染みなども気になるものです。また、何年も乗り降りを繰り返していると、摩擦で汚れが積み重なってしまうことがあるので、汚れが付いていることに気づいたら、洋服のシミ取りと一緒で、繊維に染みこんでしまう前に早めの処置を心がけたいものです。 今回はクルマのシートやカーペット洗浄用のインテリア・シャンプーで、界面活性剤を含んだアルカリ性の溶剤を使用してみます。注意点としては、洗浄剤を用いる場合、先ずは目立たない箇所(シートの裏地など)でテストをして、シミにならないか確認してから使用します。 シートの表面にクリーナーを吹きかけて湿らせていき、2〜3分程置いたあと、水に濡らして硬く絞ったウエスで叩いたり、抑えたりしながら汚れを吸い取っていきます。汚れが落ちにくい時はキレイな水で湿らせたスポンジで叩いたり、軽く擦ったりしながら汚れを落とします。それでも落ちない頑固な汚れは繰り返し作業を行っていきます。 ③ 水分を拭き取る 汚れが落ちたら、乾いたウエスで残った水分を吸い取っていきます。 この時、シート内部に水分が残るとカビの原因になりやすいので、水分の吸い取り効果の高いマイクロファイバーやスポンジなどを使うと良いでしょう。 ついでなので、レザーステアリングもお掃除。 表面にコーティングが施されているレザーの場合、水で濡らして絞ったウエスで拭きとるだけでも汚れは落ちていきます。汚れが沈着してしまう前にマメなお手入れをしておけば、汚れも簡単に落としやすいものです。 ④ しっかりと乾燥させる シートは水気を拭き取っても、わずかに水分が残ってしまうので、最後にしっかりと乾燥させていきます。晴れて湿度の低い日であれば、日向にクルマを置いてドアや窓を開け放って換気するのも良いですが、そうしたことが出来ない場合は、ドアと窓を閉め切ってエアコンを使う方法もあります。その際、外気循環+エアコン+暖房に設定すると良いでしょう。 ⑤ 作業を終えて じつはこのシートは筆者自身が3年半乗っている愛車のファブリックシート。 ロングドライブの際についてしまったシミや汚れが気になってきたところでしたが、作業をする前は汚れが落とせるかどうか不安もあり、なかなかチャレンジできないでいました。とはいえ、デザインが魅力のクルマだけにシートのシミは気になってしまうばかり。実際に自分でお手入れしてみると、意外と簡単な作業で清潔感のある状態が保てることから、もっと早くお手入れしておけば良かったと思いました。 適切なケアを心がけることで愛車とのドライブを楽しく快適に。 みなさんもお試しになってみてはいかがでしょうか。 藤島知子(モータージャーナリスト) 幼い頃からのクルマ好きが高じて、スーパー耐久のレースクイーンを経験。その一年後、サーキット走行はズブの素人だったにもかかわらず、ひょんなことから軽自動車の公認レースに参戦することになる。以来、レースの素晴らしさにどっぷりハマり、現在は自動車雑誌やWeb媒体で執筆活動する傍ら、箱車にフォーミュラカーにと、ジャンルを問わずさまざまなレースに参戦している。