災害の緊急支援から復興まで。“早く、深く”被災地を支援。ピースウィンズ・ジャパンの活動とその思いを聞く。

Peace Winds Japan(ピースウィンズ・ジャパン)は、自然災害や紛争などにより、生活の危機にさらされた人々の支援や、殺処分の対象となった犬の保護など、さまざまな社会問題に取り組む特定非営利活動法人。1996年の設立以来、「必要な人々に必要な支援を」をモットーに、これまでに33の国と地域で支援活動を展開しています。今回はその第一線で活躍されているピースウィンズ・ジャパンの国内事業部次長の橋本笙子さん、国内事業部の西城幸江さん、コミュニケーション部の櫻井綾子さんにご登場いただき、それぞれの活動やその裏側の話をうかがいました。

国内事業部の西城幸江さん(右)とコミュニケーション部の櫻井綾子さん(左)。

まずピースウィンズ・ジャパンの活動で驚くのは、その活動規模の大きさ。災害支援では国内外と広範に展開し、被災直後の緊急支援から復興支援までを行っています。緊急支援については、ヘリコプターまでを配備し、緊急出動に備えています。最近では令和2年7月に熊本県と鹿児島県に大雨特別警報が発令された際に、医師や看護師、レスキュー隊など約30名と救助犬、ヘリ2機などからなる支援チームを現地に派遣し、河川が氾濫した球磨川川周辺の被災地支援を行いました。

災害支援では、救命のためにいち早く現場に入ることが重要となるため、医師・看護師、災害犬をヘリコプターで現地へ派遣し、救命措置や医療搬送を行っています。

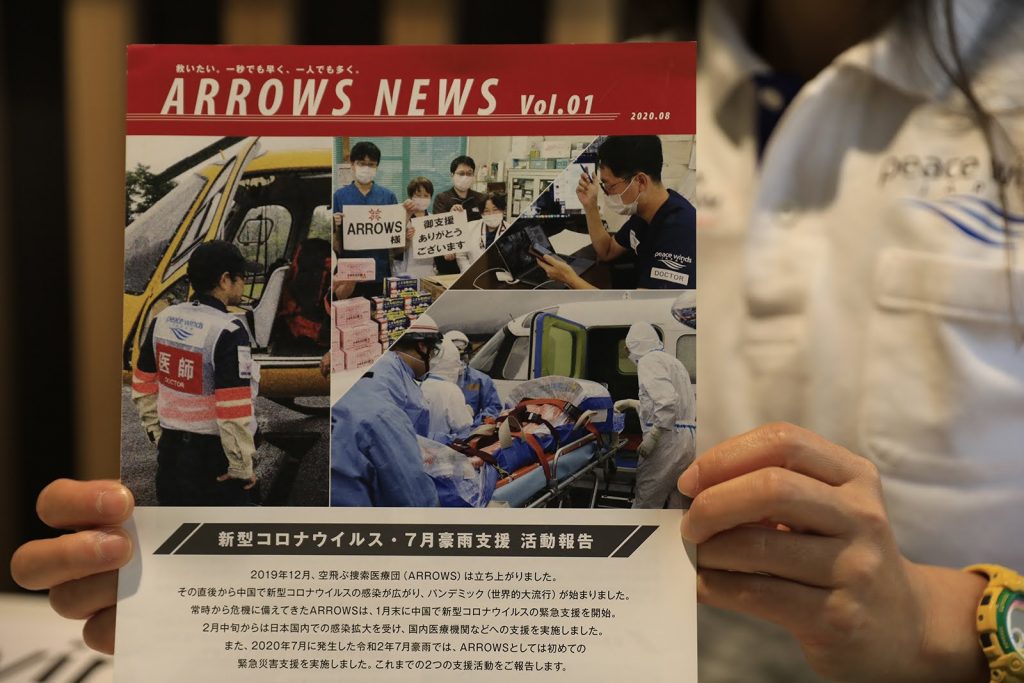

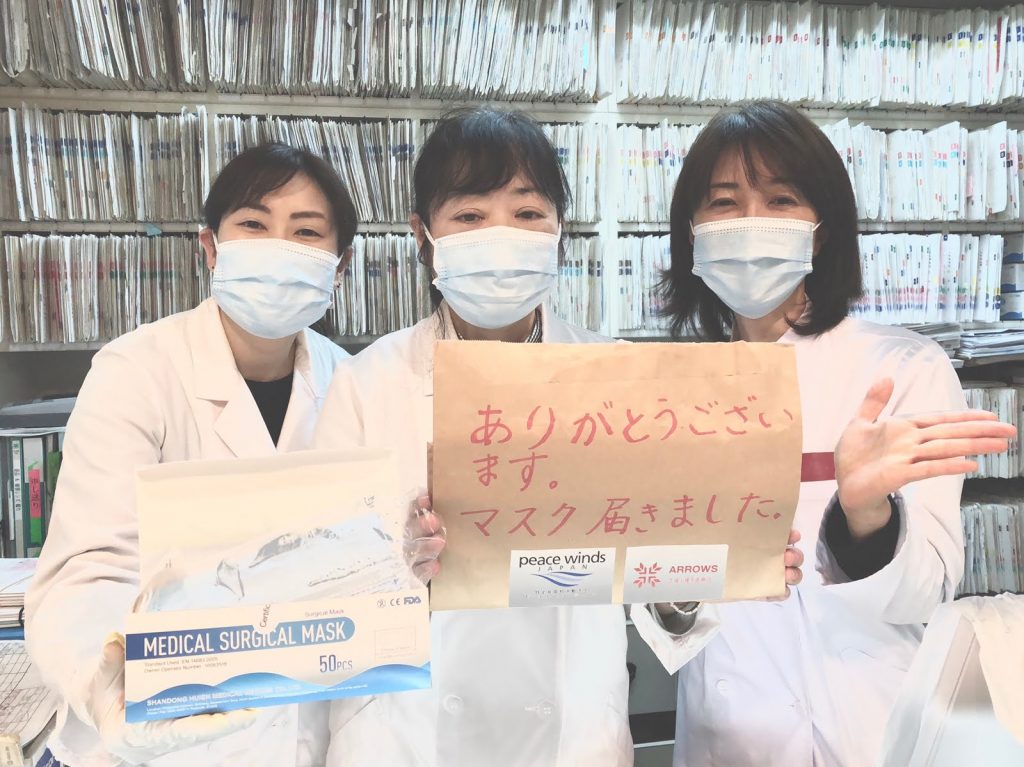

また、新型コロナウイルス感染症への対応では、1月末時点で中国にスタッフを派遣し、国内に備蓄されていた医療資器材やマスク50万枚以上を武漢や上海などに届けたことに始まり、1-4月には国内の約1,300の医療・福祉・児童施設にマスク140万枚を配布。さらに長崎に停泊中のイタリア籍クルーズ船コスタ・アトランチカでコロナ感染が拡大した際には、長崎県からの要請を受け、医師・看護師を含むチームを現地に派遣しています。表立って報道されないことも多いですが様々な災害の現場でピースウィンズ・ジャパンの方々が活躍しています。

新型コロナウイルス感染症の際には、いち早く医療・福祉・児童施設にマスクの配布を行いました。

活動範囲の広さもさることながら、緊急支援に始まり、現地の復興・開発まで、長期に渡り、支援の手を差し伸べているのも、特筆したいポイント。とかく世間の目は次々に起こる新しい災害の方に行きがちですが、被災地の復旧・復興には相当な時間を要することもあります。その主たるものが東日本大震災。ピースウィンズ・ジャパンでは、緊急支援に始まり、今なお地域の復興支援を続けています。例えば宮城県南三陸町に地域の方々が交流できるコミュニティスペース「晴谷驛(ハレバレー)」を設置し、かごづくりなどの活動を通じて、地域の方が趣味ややりがいを見つけたり、そうした活動を通じて他の参加者の方と交流したりして心が晴れやかになるような環境づくりを行っています。なおフィアットもピースウィンズ・ジャパンの東北支援プロジェクトをサポートしています。

晴谷驛で繰り広げられているかごづくり。年代が違う人が交流する機会が少なかったなか、晴谷驛は町内外から人が集まり、新たな交流の場となっているそうです。

こうして様々な支援活動を“早く”、“深く”実行されているピースウィンズ・ジャパン。そうした最前線の裏側では人々がどのように動いているのか、うかがっていきます。

災害が起きたとき、現地に素早く救援チームを派遣されていますが、どの段階で支援を開始するのでしょうか?

橋本さん

ピースウィンズ・ジャパンでは、関係団体と空飛ぶ捜索医療団「ARROWS(アローズ)」というプロジェクトを編成しています。空飛ぶ捜索医療団のメンバーたちは常時ネットワークで繋がっていて、災害が発生すると一斉に情報を共有します。被災規模が大きく、被災者がいる場合には、直ちに医師や災害救助犬など医療を中心としたレスキュー隊を派遣します。また台風の場合では、ある程度事前に予想ができますので災害接近の48-24時間ほど前からスタンバイし、現地の災害対策本部と連携して災害の状況を確認し、救援活動を開始します。災害の規模にもよりますが、初期の1週間から2週間くらいまではレスキュー隊の派遣が活動の中心となり、並行してスタッフを派遣し避難所の運営や物資支援を進めていきます。

災害では、時間の経過と共に活動内容が変化すると思いますが、その時々の状況に応じて支援の内容を変えていくのですか?

橋本さん

そうです。緊急支援は子育てと同じで、災害の発生直後は0から100まで面倒を見るつもりで従事し、時間が経つにつれ、少しずつ手を離していきます。場合によっては、辛くても、被災された方々の背中を押してあげることも必要だと思っています。被災地の自立のために少しずつ背中を押しながら、我々は去っていかなければなりません。とはいえ、自助・共助・公助といっても、例えば高齢者の多い被災地では、自助や共助には限界がありますので、手を差し伸べることが必要だと思っています。

国内事業部次長の橋本笙子さん。この仕事をされていて喜びを感じるのは「現場で笑顔を見られた時」と話してくださいました。

プロジェクトの終わりはどのように判断するのですか?

橋本さん

終わりの判断はもっとも難しいところですが、被災された方が元の生活を取り戻すために、軌道に乗るところまでは後押しを続けたいと思っています。2018年の西日本豪雨の支援はまだ続けていますし、東日本大震災の東北支援も続いています。海外でも紛争地域の現場などでは終わりが見えないことが多く、長いところでは10年以上活動を続けているところもあります。

スタッフの方々は、本当に立派なことをされていて敬服しますが、いち個人としての生活や人生設計もあるかと思います。そのあたりは両立できていらっしゃるのでしょうか。

橋本さん

この業界は女性が多いので、結婚や出産などライフステージにより色々な転機があります。この仕事に就いているからできない、という職場であってはいけないと思っています。個人の生活も守られながら仕事ができる環境づくりは大切だと思っています。

西城さん

自分たちの心と体が健康でないと、人の支援を続けるのは難しいというのが根底にあると思います。緊急の状況で行く10日間と、切迫した状況が過ぎた後の10日間では被災者の気持ちはまったく違います。やはりある程度、大変さの波はありますね。

西城さんは、東北事業の現地事業責任者を務めていらっしゃいます。東北の震災復興では現地にNPO法人を立ち上げる支援を行い、復興支援に尽力。2019年に日本を襲った台風19号の復興支援にも携われています。

橋本さん

東日本大震災に対応しているときのことですが、震災から1ヶ月後の4月頃に自分が壊れていくのがわかりました。私自身、心が崩れていくのを感じたのです。幸いにも自分自身でわかったので軌道修正ができたのですが、当時は数々の修羅場をくぐり抜けてきた国際協力の団体のスタッフでさえ、精神的にバタバタと倒れていき、1年や2年復帰できないほどのダメージを負った人もいました。海外であれだけの経験を積んできたのにどうしたのだろうと思いましたが、その時思ったのは、海外の現場への対応は、当事者ではなかったということです。一方、東日本大震災では災害が当事者のこととして重くのしかかってくる。目の前で起こっていることや現地で聞く声がストレートに体に吸収されていきます。やることが目の前に無限にあり、やってもやっても不十分という状況の中で無力感を感じて、メンタルを崩していく人が多いと感じました。

そのようなときはどうするのですか?

橋本さん

私たちの組織の中には労働基準法で定められている範囲でメンタルを含めたケアをチームもありますが、極限の状況下ではそうした人たちのお世話になるというよりは、同じ職場のスタッフ同士のコミュニケーションだったり、仲間との信頼関係だったりが重要だと感じています。私は本部にいて、現場ではプロジェクトリーダーがひとりで活動することも多いのですが、被災者に対してだけでなく、現地のスタッフにも、“あなたは1人ではない”ということが感じることができるように、支え安心させてあげることが必要だと思っています。

西城さん

常に予算に余剰があるわけではありませんから、現場も限られた中で人員配置をしていかなければなりません。現場では災害に対する無力感と隣り合わせのなか、あれもこれもやらなければならなくなる。タフじゃないとやれないですし、家族もある程度タフじゃないと厳しいと感じるかもしれません。

先ほど予算のお話が出ましたが、活動資金は政府の援助がない場合は、企業や個人の方からの寄付金で成り立つものだと思います。櫻井さんは資金を集める側のお仕事を担当されていらっしゃいますが、具体的にどのような活動をされているか教えていただけますか?

櫻井さん

現場での支援活動が表の部分だとすると、私がいるのは裏側の部分。緊急事態が発生し、救援チームが出動するぞとなった時に、裏側ではその活動資金をどう集めるか、という動きが起こります。広報チームが寄付を集めるための広報活動を行い、私の属する支援者サービスチームは、支援者からの問合せに対する準備を行います。

コミュニケーション部の櫻井綾子さん。支援者サービスに従事され、支援者対応を中心に活動されています。現在の仕事に対しては、「大変な部分はありますが、組織が動くうえで重要な役割だと思い、やりがいを感じて取り組んでいます」。

寄付金を集めてプロジェクトを回す。大変なお仕事ですね。

櫻井さん

救援チームが災害発生前から待機しているのと同じで、支援者が寄付をしようと思った時にご寄付の窓口が開いていないといけませんので、こちらも裏側で準備を始めます。集まった寄付金はその本来の目的以外では使用できません。例えば台風で北九州支援として募集をした場合、その資金は南九州の熊本で活動を行ったとしても使えず、北九州のためにしか使えません。また、支援をしたいと思った方が検索ワードに引っかかるようなご寄付の窓口名をつけることも意識します。大きな災害の場合、後から政府がその災害に名前をつけた時に名称が合致しないと、1年後、2年後が変わってきます。実は寄付金の名前ひとつを決めるのも難しい面があるのです。

自発的に検索をして寄付をされる人は多くいらっしゃいますか?

櫻井さん

色々な方がいらっしゃいますが、常にそういう目で世の中を見ている方は、何か起きたときに寄付しようと動いてくださいます。また、災害支援や人道支援に興味はなくても、ピースウィンズ・ジャパンが行っている、犬の殺処分ゼロを目指し、新たな飼い主さんと繋ぐ保護犬支援事業など、ご自分の興味のあることに対して積極的にご寄付を申し出ていただける方もいらっしゃいます。

犬の保護事業「ピースワンコ・ジャパン」では、広島県で殺処分の対象となった犬を保護し、新しい家族と結ぶ活動を展開。これまでに繋いだ縁は2,000件を超え、2016年4月から殺処分ゼロを実現しています。

自発的に寄付はしないかもしれないけれども、社会問題に関心はあるという方々にはどのようにアプローチされているのですか?

櫻井さん

定期的に活動案内のダイレクトメールを発送したり、活動を報告するレポートや年次報告書の刊行を行います。支援いただいた方には、レポートを通じてお預かりしたご寄付がどのように役立っているかなど活動への理解を深めていただけたらと思っています。

範囲が幅広く、大きな活動をされているので、プライベートと仕事の境界線がなくなることもあるかとお察しします。そうした中、ご自身の原動力となっているものを教えていただけますか?

橋本さん

よく聞かれるのですが、漢字一文字で表すと「怒」です。緊急救援や災害・紛争地の現場で、犠牲になる人たちは特に弱い立場の人たち。なぜ? と思うところです。怒りに飲み込まれてはいけないと思うのですが、緊急のときは怒りで溢れかえる気持ちです。実は個人的なことを言うと、私は生後6ヶ月のときに小児急性白血病にかかり、両親は病院から“あと1週間です”と告げられたのです。機械に囲まれ、それ以上注射を打つ場所も残っていなかった私に、母はあと1週間の命だったら、自分の腕のなかで過ごさせてあげたいと思い、先生の反対を押し切って家に連れて帰ったんです。そしてお地蔵さんや神社など、色々なところをお祈りに回った。“もしこの子が助かったら、この子の一生を捧げます”と訴えたそうです。そんな話を小さい時から聞かされてきました。それを知ってから私は、生きていると言う実感はなく、生かされているという感覚です。一番初めに就職した仕事はIT業界でしたが、その後、自分の与えられた人生は私自身のためでなく、人のために使わないといけないという気持ちを常に持っていました。ですから、母の祈りが私のひとつの原動力でもあります。

西城さん

私は家が商売をやっているので人が好きで。過去に津波を何度も受けているような町で生まれ育ったので、近所で助け合うのが当たり前という環境で育ったんです。私は東日本大震災では被災した故郷の人間として、同時に支援する側の人間として、二重に当事者の立場で現場にかかわることになりました。復興というのは、将来を見据えた地域おこしであり、震災前の社会問題も見ながら方向性を定めていかなければいけません。他人事ではなく、自分の事だと思わないと地域の課題というのは見えてこないと思うんです。被災すると予期せず突然不自由な生活になります。災害が起きなかった時のように普通の状況に早く戻れる土壌を作れるか。それも一方的に支援するのではなく、みんなと一緒にどうすればいいか。少しの支援で地域の人たちが10歩進める原動力を生み出すにはどうすればいいか。そんなことを考えて活動しています。10年後に振り返った時に、地域の方があの時の支援が良かったと思えるような活動ができたらいいなと思ってやっています。

「被災された方が自らの意思と行動で復興に向け進む。そんな支援ができたらいいと思っています」と西城さん。

この記事を読んでピースウィンズ・ジャパンの活動にご興味を持ってくださる方もいらっしゃるかもしれません。最後に読者の方にひと言メッセージをお願いします。

橋本さん

災害の多い日本で次々に皆さんの目が移るなか、ひとつの被災地を見続けることはとても大切なことです。フィアットさまには長期にわたり東北を支援いただき、本当に感謝しています。私たちは大きなことをやっているのではなく、一人ひとりの人としての尊厳を守りながら活動をしていきたいと思っています。その活動に皆さまの支援が繋がっているということを感じていただけたらと思います。

「ホームページには現場で活動しているメンバーのルポなどの記事もたくさん載っていますので、ぜひ目を通していただけたらと思います」と櫻井さん。

櫻井さん

ピースウィンズ・ジャパンはたくさんの活動を行っていますので、ぜひホームページを見ていただき、興味のある記事や事業内容を読んでいただければと思います。わからないことがあれば問い合わせフォームからご質問や資料請求をお寄せください。私たちの活動にご興味を持っていただけたら嬉しく思います。

今日はどうもありがとうございました。

ピースウィンズ・ジャパン公式サイト

フィアットが大切にしているシェアの気持ち「Share with FIAT」

Interview&text/ Takeo Somiya(Fresno Co., Ltd.)

この記事が気に入ったら

いいね!しよう

FIATの最新情報をお届けします。