シンプルだから、おいしい。親子で作れるイタリア菓子「バーチ・ディ・ダマ」

いよいよ今週末に迫ったバレンタインデー。おうちで過ごす方も多い今年は、手づくりスイーツに挑戦してみませんか? いまからでも間に合う、お子さまも一緒にお菓子作りが楽しめるレシピをご紹介します。 今回作るのは、クッキーでチョコレートをサンドしたイタリアの伝統菓子「バーチ・ディ・ダマ(Baci di Dama)」。レシピを考案していただいたのは、いま国内外から注目を集める東京・恵比寿のペストリーショップ「LESS by Gabriele Riva & Kanako Sakakura」です。 世界的に活躍するイタリア人シェフと日本人シェフが作った菓子店 「LESS by Gabriele Riva & Kanako Sakakura」は、ガブリエレ・リヴァさんと坂倉加奈子さんという、世界を股にかけて活動してきた2人のシェフが手掛けるペストリーショップ。2019年9月にオープンし、早くもスイーツファンの熱視線が注がれています。 ガブリエレさんはイタリア・ミラノ出身。幼少のころから家業のペストリーショップを手伝い、14歳にしてジェラートのセクションをすべて任されるまでに。その後さまざまなペストリーショップで経験を積み、世界の大都市でコンサルティングを経験。7年に渡りUSAカカオバリーアンバサダーを務めた経歴を持ち、革新的な菓子作りを得意としています。 坂倉さんは三重県出身。大阪の専門学校を卒業後にフランス・ノルウェー・日本の名店で経験を積み、国際デザートコンクールでも受賞。ジャンルに捉われず素材に敬意を払い、季節ごとの食材を使用した皿盛りデザートを得意としています。 LESSでそれぞれが担う役割は、クリエイションのアイデアをガブリエレさんが考え、それを坂倉さんが日本にあったかたちで伝えること。素材を深く理解し、日本人の感覚に近い繊細な味の表現ができるというガブリエレさんのお菓子作りは、日本料理にも通じる素材を活かすシンプルなレシピが多いそうです。 また、LESSのお店でユニークな点のひとつが、冷蔵のショーケースがないということ。それは旬のおいしさを、なるべくフレッシュなうちに食べてもらいたいという思いから。ドイツの工業デザインの巨匠、ディーター・ラムスの言葉「LESS, but better」をテーマに掲げ、不要なものをそぎ落として、より良い品質、サスティナブルな販売方法や店舗デザインなどを追求しています。 フィアットと同郷! イタリアの伝統菓子「バーチ・ディ・ダマ」とは 今回、親子で作れるイタリア菓子としてLESSの2人が提案するのは「バーチ・ディ・ダマ」。フィアットと同じピエモンテ州で生まれたといわれる伝統菓子です。チョコレートをサンドしたひと口サイズでコロンとかわいいクッキーで、日本でも比較的知られているイタリア菓子のひとつではないでしょうか。 バーチ・ディ・ダマ(Baci di Dama)はイタリア語で「貴婦人のキス」という意味で、貴婦人がこのお菓子を食べる際に口をすぼめた様子が「キス」のようであったことから名付けられたという説があります。そんなエピソードからも、バレンタインデーにもぴったりのお菓子だといえそうです。 今回ご紹介するレシピはガブリエレさんが考案し、坂倉さんに作っていただきます。ポイントは、温度管理や形などを気にせず、普段お菓子作りをしない方でも簡単に作れるということ。材料はどれもスーパーで買えるような身近なもので揃うので、ぜひ親子で挑戦してみてくださいね。 はじめてでも簡単。バーチ・ディ・ダマの作り方 では、いよいよバーチ・ディ・ダマを実際に作っていただきます。レシピは記事末尾にまとめていますので、そちらもチェックを! 用意する材料は至極シンプル。クッキー生地の材料は、無塩バター、グラニュー糖、アーモンドパウダー、薄力粉をそれぞれ同量の50g、バターと卵白は室温に戻しておきます。すべて同量なので、量の調整も簡単です。

一人ひとりの“好き”が集まる「#LOVEFIAT_2021」

#500_mimosa#happyfiat_yellow#LOVEFIAT_2020#LOVEFIAT_2021#インスタ#カメラ#写真なかなか自由にお出かけできない毎日。おうち時間のなかでも、何か楽しいことに触れて、気分を上げたいものです。 そこでフィアットでは、みなさんに楽しんでもらえるように、フォトコンテスト「#LOVE FIAT 2021」を開催します。これはあなたの好きな写真を、ハッシュタグ「#LOVEFIAT_2021」をつけてインスタグラムに投稿してもらうキャンペーンです。 過去にも、インスタグラムでさまざまなフォトコンテストを開催してきました。今回はとくに投稿数の多かった2つのフォトコンテスト「LOVE FIAT 2020」「FIAT HAPPY YELLOW」から、編集部が独断で選んだ素敵な写真をご紹介します。その写真をお楽しみいただくとともに、「#LOVEFIAT_2021」の投稿の参考にしてくださいね。 「LOVE FIAT 2020」 バレンタインシーズンにぴったりな投稿キャンペーンが、2020年2月に開催された「LOVE FIAT 2020」です。みなさんの“好き”がたっぷり詰まった写真を、ハッシュタグ「#LOVEFIAT_2020」をつけて投稿してもらいました。 このキャンペーンで「好きなもの」を紹介してもらったのは、バレンタインデーがある2月に、フィアットオーナーさまも、まだそうでない人も気軽に参加できるようにするため。自分の好きなものを投稿してもらうことで「生活にさらなる彩りを」と考えて企画したキャンペーンです。 その結果、フィアットとの愛や繋がりを感じる写真だけではなく、家族やペット、ファッション、スイーツなど「#LOVEFIAT_2020」のハッシュタグがついた愛を感じる写真の投稿は5,000件を超えました。その中から編集部が注目した写真をご紹介します。 夕陽のなかで映える「500S Automatica」 Instagramで投稿を見たい方はこちら 夕陽が差し込む大きな水溜りに、愛車の500S Automatica(オートマティカ)を停めて撮影。景色が光の反射によって水面に映り込む「リフレクション」と呼ばれる方法を使うことで、幻想的な世界観をつくりだした写真になっています。 美しい風景だけではなく、好きな猫や日常の身近なものを写真に残して投稿するejistagramさん。愛車のフィアットが写り込んだ風景写真の投稿もあるので、ドライブシーンを連想できます。 ejistagramさんのinstagramはこちら お気に入りの赤い「500」で大自然をドライブ Instagramで投稿を見たい方はこちら 日本百名山に選ばれている北海道の「羊蹄山(ようていざん)」をバックにした、真っ赤なボディカラーの500(チンクエチェント)が目を引きます。大自然のなかを500で爽快にドライブするときの気持ちよさを感じる写真です。 北海道の大自然や街並みといっしょに、愛車の500を撮影した写真が並んでいます。被写体の元のカラーを変えないように撮影してあるので、「その場にいるようなリアルさ」を感じることができる写真ばかりです。 ezoflatさんのinstagramはこちら 箱根・芦ノ湖を「500C」で爽快にお出かけした記録を Instagramで投稿を見たい方はこちら 箱根・芦ノ湖に現れた光芒(雲の隙間から差し込む光)を背景に、カブリオレモデルの500C(チンクエチェント シー)を撮影した1枚。光がうまく当たっているので、ホワイトのボディカラーでも白飛びすることなく、500Cのおしゃれさが際立っています。 愛車の500Cとの日常を残しているKensuke Imamuraさんのアカウントでは、撮影後に加工を施した写真もたくさん投稿されています。アーティスティックな写真を残したい人にとって参考になる写真ばかりです。 Kensuke Imamuraさんのinstagramはこちら 「FIAT HAPPY YELLOW」 春本番をむかえた季節に、インスタグラムのフィードを色鮮やかに彩ったキャンペーンが「FIAT HAPPY YELLOW」です。 キャンペーンのテーマは、2020年3月に発売された限定車『500 Mimosa(チンクエチェント ミモザ)』のボディカラーで、色彩心理学で「しあわせ」のイメージを与えるといわれる“黄色”。黄色いアイテムが写っている写真をハッシュタグ「#happyfiat_yellow」をつけて投稿してもらいました。 このキャンペーンが開催された2020年の3〜4月は、世界各地で新型コロナウイルス騒動によるロックダウンや外出自粛が叫ばれていた時期。フィアットでは「気分がすこしでも明るくなり、生活を楽しんでもらえるようなコンテンツをお届けしたい」という気持ちでキャンペーンをはじめました。 その気持ちに反応してもらったみなさんから、愛車の500

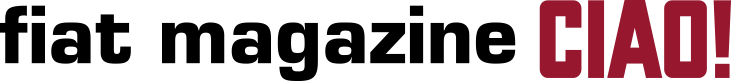

イタリア生まれ、日本育ち!? カップから飛び出る“進化系”3Dラテアート

#500フィアットが生まれた国、イタリアにはバール文化が根付いており、バールでコーヒーを飲むことは生活の一部になっています。バールのつづりは「BAR」で、英語だとバー(酒場)になりますが、イタリアのバールは「コーヒーショップ+ショットバー」という存在。イタリアでは一人ひとりがお気入りのバール「MIO BAR(ミオ・バール = 私のバール)」を持っており、エスプレッソマシンで淹れられたコーヒーを楽しんでいるそうです。 そんなエスプレッソ大国イタリアで生まれたといわれるもうひとつの文化、それが「ラテアート」。エスプレッソにスチームしたミルクを注いで、コーヒーの表面にハートやリーフなどの模様を描くのです。見たことがあるという方も多いと思います。 そしてここ日本に、イタリア生まれのラテアートをさらに進化させた人物がいることをご存知でしょうか。原宿のカフェReissue(リシュー)の代表を務める「じょーじ」こと山本員揮(かずき)さんがその人。山本さんがラテアートをどのように進化させたのか、Reissueでお話を伺いました。 まずは基本のラテアートの作り方 — まず、山本さんがラテアートに興味を持ったきっかけを教えてください。 両親が喫茶店を経営していたこともあり、飲食業に進むことは自然な流れでした。 高校を卒業して、すぐに岡山から上京。18歳のときにフレンチレストランで働きはじめました。そこで先輩から教わりながらカプチーノを淹れたのが最初ですね。 — その後はどうやってラテアートのスキルを身につけていったのですか? レストランで働いているうちに、スタンダードなハートやリーフのラテアートは描けるようになりました。その後は独学で、いろんなキャラクターを描く練習をしていました。 あるとき、制作したラテアートの画像を友人に見せたところ、すごく喜んでくれて。それからSNSを通じて、毎日いろいろな作品を発信するようになりました。自分のラテアートでだれかが喜んでくれることの楽しさを知ったんです。 ただ、この時点ではまだ平面のラテアートでしたね。まずは、スタンダードなラテアートを見てみますか? * * * 今回、ラテアートの制作を担当してくれるのは、Reissueスタッフの「しぃ」さん。パティシエからラテアーティストに転身したという彼女は、パティシエ時代にチョコペンで描いた経験をいかしたイラストのラテアートが得意だそう。 まずは、ポルタフィルターという容器に挽いたコーヒー豆を入れます。 その後、タンパーという道具でしっかりとコーヒー豆を押し詰めていきます。この作業が高圧で抽出するエスプレッソにとって、非常に重要となります。 しっかりと押し固めた豆が詰まったポルタフィルターを、エスプレッソマシンにセット。良い香りとともに、エスプレッソが抽出されます。 つぎはスチームミルクを作ります。使用するのは普通の牛乳。蒸気を使って温めながら、しっかりと泡立てていきます。 エスプレッソとスチームミルクができたら準備完了。スチームミルクを注ぎ、模様を描きます。 迷うことなく注がれたカップの表面には素敵なハートマークが浮かんできます。ラテアートの原点ともいわれる、ベーシックなデザインのできあがりです。 ラテアートは、2Dから3Dへ — いま見せていただいたハートのラテアートはいわゆる2D(二次元)ですが、山本さんが発明したという「3D(3次元)ラテアート」はどのようにして生まれたのでしょうか。 2010年前後でしょうか。そのころ3Dのゲームや映画が世界的に流行していたんですが、私も人を喜ばせる要素として“3D”を使って何か表現したいという想いが生まれました。 そこで思いついたのが、レストランでの修業中に学んだ、「ホットチョコレートの上に泡立てたミルクをアクセントで盛る」という技術。それを応用して、カップの上に泡を盛り、試しにウサギの耳を作ってみたんです。すると、意外にもしっかりとしたかたちができて(笑)。これが、3Dラテアートの始まりです。

「女性が生きづらい社会」を生きる。作家・川上未映子さんと考える、私たちの未来を守るためにできること。

母になることも難しく、社会における発言力もない。苦しみや悲しみはなかったことにされ、傷だらけになりながらもなお声をあげながら生きる、私たち。 そんな女性たちの姿を描いた小説『夏物語』。今年、世界25ヵ国で翻訳・発行されると、米TIME誌が選ぶ2020年ベスト小説10冊、米New York Timesが選ぶ今年の100冊に選ばれるなど、世界中で絶賛の嵐が巻き起こりました。 今回、その『夏物語』の作者である川上未映子さんと、その英訳版『Breasts and Eggs』を読んで感銘を受けたイタリア人女性、ティツィアナ アランプレセ(FCA ジャパン株式会社 マーケティング本部 本部長)の対談が実現。 世界が案じる日本人女性の生きる社会とその行く末、そして、私たちが未来を少しでも良い方向に変えるためにできることについて、一緒に考えてきました。 世界が驚いた「日本人が生きる今」 『夏物語(英題:Breasts and Eggs)』が世界から評価されたことについて、どう感じていますか? 多様性が注目されるようになり、いわゆるマジョリティーの立場や目線から書かれたものが長い時間をかけて飽和状態になってきて、「今まで知らなかった、遠い、誰かの話をききたい」という気持ちの強まりを感じます。 そうした背景の中で「アジアの女性がどういう社会で、どういう倫理で生きているのか」に関心が高まっていて、注目をしていただけたんじゃないかと思っています。 たしかに、西欧諸国には日本文化が好きな人は多いですが、「今の日本」を知っている人は少ないですよね。イタリア人の日本に対するイメージも、まだとてもステレオタイプだと感じています。 そうなんです。イタリアでも『夏物語』に関してありがたいことに50件ほど書評が出て、全国紙の日曜版の表紙にも大々的に取り上げていただいたのですが……、驚いたのが、そのタイトルが「私たちはもう、芸者じゃない!」みたいなものだったんですね。 ほかのメディアも、芸者や富士山の写真を使っているのを見ると、まだまだ日本はこういうイメージを持たれているんだなあと衝撃を受けました(笑) お恥ずかしい……!(笑) いえいえ(笑)。でも、そこにリアリティを感じて興味深かったです。ほかにも、海外では「日本といえば東京」というイメージがあることを強く感じました。日本人は皆、都会的で豊かな暮らしをしていると思われていたんですね。 『夏物語』ではワーキングクラスの女性を書いていますし、社会の格差も、東京に対してのカウンターである大阪も書いています。これまでのステレオタイプなイメージとはかなり違うものばかりですよね。そのため、海外の読者の多くが「まさか日本にここまで貧困があるなんて……!」と驚いたようです。 これまでは日本でそうしたテーマの小説が書かれても、なかなか海外に輸出されなかったということでしょうか。 そうですね。国内では無数に書かれていますが、そういうものに諸外国の編集者の関心が向かなかったのでしょうね。『夏物語』があるインパクトを持って受け止められたのは、世代や立場が違うさまざまな女性の課題を描いた点も大きかったかもしれません。 フェミニズムの話もあるし、貧困問題も、シングルマザー問題も、それから何より、生殖倫理について。人がなぜ人を産むのかというフィロソフィカル(哲学的)な問いが根底にあるので、そこを起点にして、立体的に読んでもらえたんじゃないか、と思っています。 女性視点の物語があぶり出した、生きるのが難しい社会 この本を読んで特に感じたのは、登場人物の女性たちのたくましさでした。彼女たちは、弱さや傷を抱えていても、エネルギーがすごくありますよね。逆に、男性はあまりパワフルに描かれていないように感じました。 そう感じていただけたのは、この小説が女性の一人称を採用して書かれていることが関係すると思います。この小説はリアリズム小説で、現代日本社会を生きる女性の登場人物の視点で男性が描かれています。なので、構造上の必然なんですよ。 この小説について、ある男性読者から「男性のことがほとんど書かれていない」と言われたことがあるのですが、それは「男性にいい役が与えられていないじゃないか」ということだと思います。気持ちはわかりますが、リアリズム小説なので、しょうがないですよね(笑)。その意味で、私はこの小説で、男性についてはしっかり書いたつもりでいます。 女性視点で描くことによって、男性社会の、女性に対する支配システムが見えるようになるのですね。 小説でも書いた通り、それぞれ生きている現実が違うんですよ。また、パートナーのいない女性が母になることは、今の日本の社会ではとても難しいことです。登場人物の紺野さんも、まさにそうした専業主婦のひとりですよね。日本の女性は、構造的に自立するのが本当に難しく設定されています。 そうした社会の中で、主人公の夏子は「出産」という道を選びますね。その選択を描いた背景には、どのような想いが込められているのでしょうか。 「子供を作るべきではない」というアンチナタリズムが日本でも周知されつつあります。「生むことは罪に近いんじゃないか?」と。それは若者たちの間で、あるリアリティを持って共有されています。それはチャイルド・フリー的な、合理性を問う観点からだけでなく、根本的に、倫理的に、そうなんじゃないかと。私自身は親になりましたが、その戸惑いや気持ちは、よく理解できます。 私には22歳の娘がいますが、彼女も「子どもは産みたくない」とよく言っています。SNSも含め、メディアでは世界のバッドニュースばかりが流れていて、若い人たちはネガティブな印象を受けています。「将来はない。なのになぜ子どもを産むの?」と。 現実的に無理だと思う若い人たちも、本当に多いです。日本で子どもを産み育てるとなると、小学校から大学まですべて公立に入れても、数千万円かかります。そうすると、「自分が今日生きていくのも大変なのに、子どもを産むことなんてできない」と思いますよね。というか、選択肢どころか、自分が親になって誰かの人生に責任をもつなんて想像することも難しい──そんな現実があると思います。 「抑圧されることが当たり前の社会」で生きる私たち 未映子さんは小説家でもありますが、日本社会で生きるひとりの女性でもありますよね。日常のどんなシーンで、女性としての生きづらさを感じますか? 今8歳の子どもがいるのですが、子どもを日本で育てることの難しさを感じます。自主性をめぐる点や同調圧力の問題など、いくつも難しさを感じますが、性に関することにも。ありとあらゆるところに、女性への性加害を娯楽と結びつけるような表現が満ちています。ヘテロセクシャルの青年男性を中心にしたコンテンツが、普通に子どもたちの生活圏に入っているんです。広告もそうだし、コンビニエンスストアもそう。 そういうことの何が問題なのか。誰の問題なのか。それを問うことにどういう意味があるのかすら、理解できないし、しようともしない。ずっと娯楽や趣味と女性の性的な表象の区別をつけずにきてそれに慣れきっているから、何が問題なのかが分からないんですよ。権利くらいに思うんでしょうね「これ以上、おれたちの花園を踏み荒らすな」みたいなね。街頭インタビューで「趣味は?」と聞かれた男性が「痴漢です」と答え、それが放映されて笑っていたような時代から、根本的に搾取している側の意識は変わっていないんです。

イタリアの年末年始に欠かせない料理、ザンポーネとコテキーノってどんな味?

ザンポーネとコテキーノというイタリア料理をご存じですか? ザンポーネは豚足に、コテキーノは腸に、塩とスパイスを混ぜ込んだ豚肉のミンチを詰めたソーセージのこと。日本ではあまり馴染みがありませんが、イタリアでは年末年始に食べることの多い、冬の定番料理です。 ただ、この2品について調べてみると、ネット上ではなぜか「まずい」という評判が……。今回はイタリア各地の郷土料理に精通した、東京・池ノ上のイタリアン「ペペロッソ(PepeRosso)」の今井和正シェフに協力を仰ぎ、ザンポーネとコテキーノを実際に食べてみました。そのお味やいかに!? イタリアの年末年始の食文化 — ザンポーネとコテキーノをいただく前に、まずはイタリアの年末年始の食文化についてお聞かせください。まずザンポーネとコテキーノが年末年始によく食べられているというのは本当ですか? 地方によって差はあれど、やはりイタリアの年末年始にザンポーネとコテキーノは欠かせません。発祥の地とされるエミリア=ロマーニャ州のモデナを中心に、イタリアの幅広い地域で食べられています。 ザンポーネは豚足の皮にミンチを詰めるので、手間もかかるし、皮に火を入れるのが難しい。だから家庭で作る場合、どちらかといえば火入れが簡単な腸詰めのコテキーノを作る人が多い印象です。近年ではプレコット(precotto)という、できあがっていて切るだけで食べられるレトルトタイプも主流になっています。 忘れてはいけないのが、ザンポーネやコテキーノには必ずレンズ豆を添えるということ。レンズ豆はコインのような形をしているので、食べるとお金持ちになるといわれているんです。験(げん)担ぎという意味では日本のおせち料理と似ていますね。 — ザンポーネとコテキーノの他に、年末年始に食べられているものはありますか? クリスマスの食材でまず挙がるのがウナギです。ウナギは幸運な食材とされていて魔除けという意味で食べます。リゾットにしたり、グリルにしたり、揚げて南蛮漬けみたいにしたり。味はいいのですが、けっこう骨が入っていて、歯茎に刺さります(笑)。日本のウナギは下処理が世界一ですね。 塩漬けにした干し鱈のような食材、バッカラもよく食べられます。水で戻してパン粉をのせて焼いたりします。 そしてラザニアは絶対です。家庭ごとにオリジナルのレシピがあって、すごく大きいサイズで作ります。イタリアの家庭に入って修業させてもらったらまず、「お前のラザニアはなんだ」と聞かれるぐらい重要なメニュー。ここぞというときには必ずラザニアが出てきます。 あとはザクロ。ザクロはスーパーフードだと思われていて、エネルギーがつくとされている食材です。 パネットーネというパンと、パンドーロというパンケーキのようなクリスマス菓子もたくさん買って、1月の中旬ぐらいまで食べています。 — お酒はどのようなものを飲むのでしょうか? 地元のワインを飲んだり、あとはパネットーネとあわせてモスカート・ダスティというマスカットで作った甘いスパークリングワインを飲んだり。日本のお屠蘇(とそ)のように、お正月だからこれを飲むというのはあまり聞かないですね。 — お聞きしていると、クリスマスとお正月が一緒になっている印象がありますね。 ほとんど一緒です。だいたい12月に入ったら街全体がイルミネーションに包まれてクリスマスムード全開になります。各家庭でも飾り付けをして、小さいジオラマみたいなものを作り始めるんです。 — ジオラマを? はい、みんな作っています。それ(キリスト降誕の様子を表した人形や模型「プレゼーピオ」)を家の目立つところに飾って、今年こんなにすごいのを作ったぞと、家を訪れた人たちと品評し合うんですね。 そんなことをしながら12月の中旬から1月5日ぐらいまでクリスマスのテンションが続きます。中でもメインは12月25日。日本では24日が恋人と過ごす日みたいになっていますが、イタリアでクリスマスは家族と過ごす日です。 年末のカウントダウンは広場に大勢の若者が集まって、そこでは花火が打ち上げられてみんなで盛り上がっています。 — クリスマスは家族と、大晦日は友人と過ごすんですね。 そうです。彼らにはキリスト教が根付いているので、クリスマスをすごく大切にしています。 ザンポーネとコテキーノの作り方 — では、いよいよザンポーネとコテキーノを作っていただきます。その前に一つ確認したいのですが、じつのところ「まずい」ですか? そういう話はありますよね。みんなまずいと言うし、最初の師匠にも「ザンポーネは美味しくないからやらない」と聞かされていました……。これから作るので、実際に食べてみてください。 —

ジーンズでもOK ? イタリア生まれの総合芸術、オペラの楽しみ方

演劇と音楽がひとつになった、イタリア発祥の「オペラ」を鑑賞したことはありますか? 一流の歌手や大編成のオーケストラ、豪華な衣裳、そして舞台装置に至るまで、そのスケールはまさに舞台芸術の極北といえるほど。ただ一方、「何だか堅苦しくて、内容も難しそう…」というイメージもあり、やはり敷居が高いと感じてしまう方も多いのでは。 「でも実は、オペラは想像以上に気軽に楽しめるんです」と話すのは、本場ミラノで長年オペラの仕事に携わってきたオペラ・キュレーターの井内美香さん。きっと知るほどに観てみたくなる、オペラの世界へと誘っていただきました。 そもそもオペラとミュージカルって何が違うの? オペラとミュージカル、その違いは大きく2つあります。 ひとつは「すべてが生の音」であるということ。オペラは1600年ごろに始まった当時と同じく、歌も演奏も生音です。3,000人も入るような大きな劇場でもマイクは使いません。オペラ歌手の特別な発声方法により、歌詞もちゃんと聞こえるんですね。もちろんオーケストラも生演奏でスピーカーなどは使用しません。実験的な作品でエレクトロニクスの音楽とコラボレーションすることはあるのですが、基本的には生の音にこだわっています。 もうひとつは「すべての台詞を歌う」ということ。ミュージカルだと台詞のあとに歌が来ることが多いと思うのですが、オペラの場合はすべてが歌で構成されています。 オペラの発祥は? オペラが生まれたのは1600年ごろのイタリアです。フィレンツェのメディチ宮廷がパトロンとして、古代ギリシャの演劇の研究を振興したことに始まります。だから初期のオペラは神話をモチーフにしたものが多いんですね。内容は痴情事件、スキャンダルやゴシップ系のものも多く、神様が浮気者で妻が怒るみたいな話だったりします。おもしろいですよ。 初期は王侯貴族の間で流行し、貴族が不動産として劇場にボックス席を持っていたんです。毎晩そこで仕事の話をしたり、賭け事をしたり、社交の場にもなっていました。 その後、一般の人々にもその流行が飛び火します。劇場が多く作られ、やがて庶民が天井桟敷などのすごく安価な席でも観られるようになりました。 ミラノでは毎晩スカラ座に行くというおじいちゃんに会ったこともあります。一番安い席だと、なんと500円ぐらいで入れるんです。日常的にオペラに触れているミラノのお客さんは特に耳がこえていて、劇場での批判も賞賛も強烈です。 イタリアのオペラの魅力とは? オペラのレパートリーの半分以上は、イタリア語のオペラが占めています。その他にはフランス語のオペラ、ドイツ語のオペラ、ロシア語のオペラなどが人気で、英語のオペラは意外と少ないんです。 その理由はイタリアがオペラ発祥の地であるということと、イタリア語は母音が多用されていることで音楽の旋律に乗りやすいということ。イタリア語はとても音楽的な言語で、ふつうにおしゃべりしていても歌っているみたい。だからすべてを歌で表現するオペラでも、違和感がないのでしょう。 そんなイタリアオペラで最高峰の歌劇場は、1778年にできたミラノの「スカラ座」です。イタリアでは毎年12月7日にスカラ座の初日が成功したかどうかが、新聞の一面を飾るほど重大な話題となります。 ミラノを含むロンバルディア州はオーストリアの支配が長く、オーストリアが得意とする器楽曲とイタリア人が得意とする歌唱が融合したことでミラノに良い音楽文化がもたらされました。ミラノはいまなおオペラの最重要拠点となっています。 その他、世界的に有名な歌劇場にはニューヨークのメトロポリタン歌劇場、パリのオペラ座、ロンドンの英国ロイヤル・オペラ、ウィーンの国立歌劇場などがあります。 オペラを楽しむコツは? オペラは総合芸術なので音楽、芝居、美術セット、衣裳など見所は多いです。一番の華はやはりオペラ歌手。日本ではクラシック音楽ファンが多いのでオーケストラが活躍するオペラの人気が高いです。 初期のオペラでは台本作家が最も偉いとされ、モーツァルトのころからは作曲家が重要に。その後、マリア・カラスをはじめとするスター歌手や指揮者の時代になって、近年は演出家が活躍する時代になったといわれています。 オペラの演目は歴史ある作品がほとんどなので、演出で変化がつけられています。たとえば神話や歴史的人物などを題材とした演目を現代に置き換えて演出するなど、より演出家の独創性が強く打ち出されている作品が多くなっています。同じ作品でも、演出家が変わるとまったく違う作品のように楽しめるのです。 オペラ観賞は価格が高くて、時間が長い? なにをもって高いとするかですが、そもそも生のオペラは頻繁に観に行かなくてもいいんですよ。いまは配信など無料で楽しめるものもたくさんあるので、1年後にこの作品を観に行こうとなったら原作を読んで、音楽を聴いて、動画共有サイトでいろんな演出を観てから行くと、生でオペラを鑑賞する時間がすごく濃厚なものになりますよね。

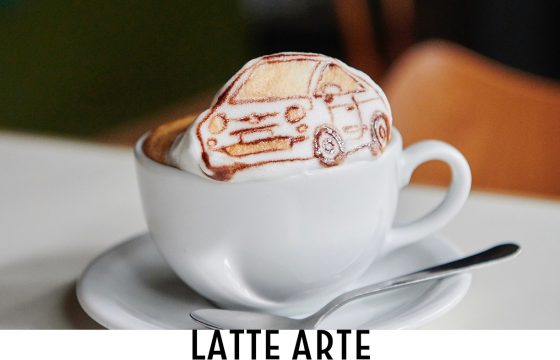

その魅力は唯一無二。ベネチアンビーズで作る、ハンドメイドアクセサリー

おうち時間のすごし方としていま注目が高まっている手芸の中でも、人気を集めるアクセサリー作り。せっかく手作りするならパーツもオリジナリティにこだわって、イタリアが誇る「ベネチアンビーズ」を使ってみるのはいかがでしょうか? ベネチアンビーズとは、イタリア北東部に位置する水の都ベネチア(ヴェネツィア、ベニス)のガラス職人によって、ベネチア独自の技術によって一つひとつ手作りされるビーズのこと。豊富なサイズや形状、鮮やかな色合いや表面に施された金箔など美しい装飾が特徴で、まったく同じものは一つとして生まれません。つまりベネチアンビーズを使うことで、あなたが作るアクセサリーもまた、あなただけのものとなるのです。 同じものとは二度出会えない。一粒一粒が唯一無二のベネチアンビーズ 今回訪れたのは、東京・吉祥寺のベネチアンビーズ専門店「ベネチアン バザー」。オーナーのロッテル・マウリツィオさんは、ベネチアンビーズの中心地ともいわれるベネチア・ムラノ島出身のガラス職人。材料の調達からビーズのデザイン、加工まですべて自身でおこなっています。1990年にはベネチアに自身の工房を立ち上げ、ベネチアン バザーの店頭には現在5,000種類をこえるベネチアンビーズが取り揃えられています。 「ベネチアンビーズを作るには、高度な技術が必要です。まず、バーナーの炎でガラスを溶かします。そして細い銅線に巻きつけて型で挟んでベースとなる形を作り、金箔や白金箔、色ガラスなどの装飾を加えていくのが基本の作り方。この時かまど内の温度が上がりすぎてしまうと、綺麗に色が出なかったり装飾が取れてしまいます。熟練の職人が時間をかけて丁寧に手作りすることで、美しく輝くベネチアンビーズができあがるのです」 マウリツィオさん自らの手で作るオリジナルビーズは、日常でふと思いついたことや、その時の気分によってデザインしているといいます。まったく同じデザインのビーズは二度と作られません。 たとえば下の写真手前の透明なガラスでコーティングされた一粒は、作るのに2時間を要するという作品。中を覗き込むと、金箔や「ヴェッテ」という極めて細いガラス棒をスライスした装飾などが複雑に重なり、混沌としながらも美しく、見るほどに引き込まれていくようなパワーを感じます。 「一粒一粒に作り手の個性が宿ることがベネチアンビーズの特徴です。さまざまな色や形、美しい光に魅了され、ベネチアンビーズを好きになる方は多いでしょう。また、ベネチアンビーズ作りへの熱い想いを持った職人の作品には、《心》が込められていることも魅力のひとつ。私自身も『最高のビーズを作る』ことをモットーにベネチアンビーズを作り続けています」 また、割れてしまった古いベネチアンガラスの花瓶などを再び溶かしてビーズ作りの材料にすることも。ヴィンテージのベネチアンガラスは、現代ではもう作ることのできない貴重な素材。壊れてしまっても時代をこえて新しい命が吹き込める「エコ」で「サステナブル」なところも現代的な感性にマッチしそうです。 はじめてでも簡単、ベネチアンビーズでアクセサリー作り ベネチアンビーズ専門店「ベネチアン バザー」にはベネチアンビーズだけでなく、ベネチアンビーズを使って作られたネックレスやイヤリング、ブレスレットなどのアクセサリーも多く並びます。それらはすべてマウリツィオさんによって手作りされています。 「アクセサリー作りを始めたのは、自分が心を込めて作ったビーズをできるだけ多くの方に届けたいと思ったからです。ビーズを見ながら、どのようなデザインにしたら身につける人が一番美しく見えるか想像しながら作っています」 そんなマウリツィオさんに、ベネチアンビーズを使って初心者でもご家庭で簡単にできるネックレスの作り方を教えていただきました。 まずアクセサリー作りで必要となる道具は、ワイヤーを切る「ニッパー」と、つぶす・曲げる・つかむの3つの使い方ができる「ラジオペンチ」の2つ。紐はナイロンコートワイヤーがおすすめです。通常の手芸用のテグスではガラスのエッジで切れてしまう可能性があります。 最初にネックレスの顔となる、メインのビーズを選びます。マウリツィオさんは全体のテーマとなる色を決めてから作り始めるそうです。着用時のシーンやスタイルをイメージしながらセレクトしてください。センターのビーズを決めてワイヤーに通したら、バランスを見ながら左右対称にビーズを通していきましょう。 種のように小さいことから名付けられた「シードビーズ」も指先の上に乗せて通していきます。 最後に金具で留めたら、わずか15分ほどでネックレスが完成。慣れるまではもう少し時間がかかるかもしれませんが、工程自体は至極シンプルです。 今回マウリツィオさんが作ったネックレスは、ダークトーンでまとめがちな秋冬の装いにも映えそうなブルーでまとめた爽やかなデザイン。さらにネックレスと色味の合ったブルーのビーズを2つ選んで、イヤリングも5分ほどで作ってくれました。お好みのビーズにイヤリング用の金具を取り付けるだけで簡単に作れるので、最初はイヤリングから挑戦してみるのもいいかもしれません。 ひとつとして同じもののない、作り手の個性が宿ったベネチアンビーズ。お気に入りの一粒を選ぶ時間も、アクセサリーを作る時間も、そしてそれを身につける時間まできっとあなたの心を満たしてしてくれるはずです。ぜひ一度、本物のベネチアンビーズを手にとってみてください。 【取材協力】 ベネチアン バザー 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町4-1-1 TEL 0422-23-1677 平日 12:00

イタリアで定番人気のお菓子って?輸入菓子マニア・タマアニさんがナビゲート

イタリアのお菓子といえばティラミスやパンナコッタなどを思い浮かべる方が多いと思いますが、今回ご紹介するのはイタリア現地のスーパーマーケットに売っているようなお菓子たち。イタリア人ならだれでも1度は食べたことがあるはずのポピュラーな商品を、輸入菓子一筋25年のスペシャリスト「タマアニ」さんにセレクトしていただきました。前出の写真の左がアニさん、右がタマさんという二人組です。 専門店には週2日で通い、合計10,000種類、25,000個以上の世界各国のお菓子を食べてきたという無類の輸入菓子マニア・タマアニさんが、数あるイタリアお菓子の中から選りすぐった7商品をナビゲートします! 1. アモーレ! 愛の国のチョコレート『バッチ』 大人の燃える恋心を表した、世界でも類をみないチョコレートこそバッチです。 バッチ(Baci)とは『たくさんのキッス』を表し、1922年サッカーの名門ペルージャで誕生しました。エピソードもイタリアらしく、後に高級アパレル「ルイザ・スパニョーリ」を立ち上げたルイーザ婦人が、パスタ・ブイトーニの御曹司で14歳年下のジョヴァンニ氏へ宛てたラブレターから「チョコを愛のメッセージで包み込む」アイデアが生まれたという秘話があります。 クラッシュヘーゼルナッツを加えたココアクリームの上に、ヘーゼルナッツを丸ごと1個乗せ、ダークチョコで覆った贅沢なプラリネチョコレート。うっとりする口どけに、軽やかなナッツの歯応えを感じる至福のハーモニー。素敵な恋を楽しみましょう。 2. イタリア・チョコレート史に偉大な足跡を残した『ジャンドーヤ』 1866年。フィアット創業者ジョヴァンニ・アニェッリ氏は、トリノ県ヴィッラール・ペローザの小さな村に生を享けました。その同郷の地が産んだチョッコラータこそカファレルのジャンドーヤです。 その歴史は19世期初頭にさかのぼります。かの有名なナポレオン一世が、大陸封鎖令を発令しカカオが不足。それを補う為にヘーゼルナッツを混ぜ合せて、今のジャンドーヤの原型が生まれたと伝えられています。 味わいは、一切の邪魔が入らない滑らかな口溶け! ヘーゼルナッツの豊潤な風味が、チョコレートに立体感を生み出し、いつまでも残る余韻がたまりません。また、少し小粒な形も後をひく美味しさです。 まさに期待を裏切らないイタリアン高級チョコレートですよ。 3. イタリア家族の認知度は何と96%!『ポラレッティ』 楽しかった子供の頃の夏の思い出。あの頃に食べた冷たい棒アイスを覚えていますか? 実はイタリアでも、冷凍庫で凍らせて食べるアイス『ポラレッティ』があります。1914年以来、何世代にも渡ってイタリアの子どもたちに、喜びと笑顔をもたらしてきました。 老若男女を問わず、安心して食べられるように、合成着色料、防腐剤は一切不使用。本物のフルーツジュースを使ったシャーベットアイスで、フレーバーは、ストロベリー、オレンジ、レモン、サワーチェリーの4種類と色々。シャリシャリで、どれもフルーティーな美味しさ! 一本食べきりサイズは、とても食べやすく、好きな時にキンキンに凍らして楽しめますよ。 4. トスカーナ最古の銘菓『カントッチーニ』 少しずつ気温が下がるこの季節。コーヒーにぴったりなビスケット・カントチーニ! 別名ビスコッティともいわれています。 起源はローマ時代にまで遡り、フィレンツェにほど近いプラートが発祥の地。ザクッとした食べ応えある食感と共に、蜂蜜の優しい甘味。そしてアーモンドの香ばしさが、味を引き締めてくれる優美な味わい。見た目の無骨さとは裏腹に、なんとも優しい甘味が、また一つ、また一つと手を伸ばすことに! コーヒーと一緒に味わうと、いくらでも食べれてしまうこと請け合いです。また、本場トスカーナでは食事の締めくくりとしてヴィン・サント(デザートワイン)に浸して楽しみます。秋の夜長のお供としていかがでしょうか? 5.

インスタしチャオ!秋のおすすめドライブスポット

#おでかけ#インスタ#カメラ#ドライブ#写真#楽しい運転9月に入ってもしばらく続いた残暑がやっと終わりを迎え、雨音と共に一気に秋の訪れを感じる今日この頃。快適な秋のドライブシーズンがやってきました。 目的地を決めずに気の向くままにドライブするのもアリですが、様々なライフスタイルを送っているフィアットオーナーおすすめのドライブスポットで、あなたも “インスタ映え”する写真投稿にチャレンジしてみませんか。 今回は日常的にインスタグラムを活用されている6人の500(チンクエチェント)、500X(チンクエチェントエックス)オーナーさまに、おすすめのドライブスポット&こだわりの撮影方法について教えていただきました。 インスタ映え間違いなし! 秋のおすすめドライブスポットをチェック カナモリさん(@takashi.kanamori) 六矢崎浜オートキャンプ場 湖畔ギリギリまてキャンプ場としで使えるので、波を眺めながらボーッとするのに最適。琵琶湖の西側に位置しているので、秋はサンライズスポットとしておすすめです。 (夕日写真は、夏至の時期限定) カナモリさん(@takashi.kanamori) 陣馬形山キャンプスペース なんといっても、おすすめはこの朝日とともに撮影された辺り一面に広がる雲海の絶景。他の時間帯で、夕日や日没後に眼下に見える夜景もとても綺麗なのでおすすめです。 景色が目まぐるしく変わるので、ぜひベストなシャッターチャンスを探して撮影してみてください。 nobo.t128さん(@nobo.t128) 滋賀県高島市マキノ高原 メタセコイア並木道 山里の緑豊かな場所でのんびりドライブ。 一年中オススメな場所ですが、秋になるとメタセコイア約500本が植えられた並木道が、およそ2.4kmにわたって紅葉で鮮やかに色付きます。大ヒットした韓国ドラマ「冬のソナタ」の舞台に似ていることで言わずと知れた有名スポットです。 nobo.t128さん(@nobo.t128) MAGNUM COFFEE(丹波篠山) のんびりと山里ドライブを満喫したあとは、水出しコーヒーでひとやすみ。 店内の雰囲気もとてもおしゃれなので、忙しい日常から離れた自分時間が欲しい時に、是非ふらっと立ち寄ってみてください。 kizawaさん(@hiroya_kizawa) 手取川河川敷 川の流れる心地よい音とともに、外で淹れるコーヒーでゆったりした時間を過ごしてみませんか。 こだわりの撮影方法は、アクセントにする ”フィアットのアバターブルー” 以外のもの(キャンプ道具)はなるべくシンプルなベージュやブラウン系の色味のものをチョイスするようにし、寄りよりも風景を取り入れて撮影することです。 ゴル太さん(@golta_coolsome_crew) 岩沼製紙工場(阿武隈川河川敷) 工場群と愛車が一緒にとれる唯一のポイントなので、おすすめです。 撮影のこたわりポイントは、周辺が暗いのでシャッター時間を長くして、愛車自体にも短時間ですが光をあてています。幻想的な雰囲気が楽しめます。 ゴル太さん(@golta_coolsome_crew) 阿武隈川河川敷 愛車を眺めながらベンチに座ってボーッとできるところで、秋には紅葉が楽しめるのでおすすめです。 撮影のコツは車にピントをあわせ、背景をぼかして黄昏時の少し物悲しい雰囲気を表現しています。 ゴル太さん(@golta_coolsome_crew) 鳴子峡付近 紅葉と愛車を一緒に撮影できる“インスタ映え”スポットとしておすすめです。 撮影ポイントは、紅葉の発色を強く設定することでより鮮やかな仕上がりになります! よっぴさん(@potetochan_25) 愛知県豊橋市付近 ドライブ帰りにたまたま見つけた場所で、長い一本道で見晴らしが良いオススメのロケーションです。