『500X SPORT』は人生を加速させてくれるクルマ。鈴木啓太さんインタビュー

#500X SPORT#MYFIRSTFIAT#楽しい運転#鈴木啓太サッカーシンガーソングライター、アーティスト、俳優など、様々なシーンで活躍するフィアットオーナーとフィアットとの出逢いや関係性を描くプロジェクト「#MyFirstFIAT」。 その第6弾に、元サッカー日本代表の鈴木啓太さんが登場。 現在、腸内細菌の可能性を追求し、アスリートをはじめ、人々のコンディションを腸内環境から整えるビジネスを展開する鈴木啓太さんに、サッカー選手時代のこと、ビジネスのこと、そして愛車『500X SPORT』への思いについて、お話を伺いました。 サッカーとの出逢いがくれた素晴らしい景色 2000年の入団以来、2015年まで浦和レッドダイヤモンズ一筋でプレイした、元サッカー日本代表の鈴木啓太さん。16年にわたりプロサッカー選手として活躍した鈴木啓太さんがサッカーをはじめたきっかけ、そして学生時代の思い出などについてお聞きしました。 「僕は静岡県清水市の出身なんですけれど、近所の子供たちがみんな家の前でボールを蹴っているといった環境だったんです。僕は、外で遊ぶのが苦手みたいなタイプだったのですが3歳か4歳の時、急に“サッカーをやりたい”って言い出したらしく。それで、地元のサッカーチームに入ったのが、はじめたきっかけですね。 その後、サッカーが楽しくて頑張った結果、小学校の時に全国準優勝、中学校の時に全国優勝することができました」。 「でも、高校時代は辛いことしかなかったかな(苦笑)。僕は、高校サッカーでいう花形のサッカー選手権というものに一度も出場することができなかったですし、静岡県大会でもベスト4までしか進めなかったので、とても悔しい思いをしました。 でも、そうした中、常に自分自身の100%を出し続けていたことが、プロサッカー選手になれた理由だと思っています。辛いことが多かった高校時代の中でも、一緒に戦ってきた仲間ができたことは、いまでもとても大きな財産になっています」。 プロサッカー選手として、現役生活を16年間続けた鈴木啓太さん。その中で、思い出に残っているシーンについて伺いました。 「浦和レッドダイヤモンズで16年プレイできたことは、本当にありがたいことです。 その間、海外にチャレンジしたいと思うことはありましたけれど、結果として自分が常に浦和レッドダイヤモンズを選び続けたし、浦和レッドダイヤモンズも僕を選んでくれた。その選択が正しいかどうかは現役時代にはよくわかっていなかったのですが、スパイクを脱いだ時、あの赤いユニフォームを着て、誇りを持ってプレイさせてもらったことが最高の時間だったと感じましたし、いまでもそう思っています。 自分の人生にとっての大きな財産ですし、次のチャレンジに対しても、前向きに取り組めるきっかけになっていると思っています」。 「また、現役時代の思い出で印象に残っているシーンは、スタジアムに入った時の真っ赤に染まったスタジアム。どの試合ということではなく、僕の中ではそれが一番心に残っていますね。満員のスタジアムの中、スポットライトがピカッと光っている。その真っ赤な光景が、毎試合グッときていました。あれほど興奮する出来事は、今後の人生の中でもそうはないんじゃないかなって思っています」。 「クラブチームのメンバーとしてではなく、日本代表としてピッチに立つときは、国を代表して戦うわけですから絶対に負けることが許されない。 もの凄いプレッシャーと同時に、日の丸をつけて戦うことに大きな誇りを感じましたね。 日本代表として戦うことは、自分自身夢見ていたので、それが実現した時は、本当に震えましたし、心の奥底からよろこびが湧き上がってきました。 でも、どんな時でも、ファンやサポーターのみなさんが自分と一緒に戦ってくれていると感じられたので、そういう意味では日本代表として戦う時も、クラブチームのメンバーとして戦う時も、関係ないのかなと思ったりしますけれど」。 「また、試合の中でいいパフォーマンスを出すことを考える中で、いいトレーニングといい休息、そしていい食事の重要さを感じていました。 幼少の頃からの母の影響やいろいろな人の助言から、コンディショニングはお腹をベースにやっていくのが大事だということを思っていました。 サッカー選手としての経験は、自分をとても成長させてくれたと思います。そこから多くのことを学んで、次に生かしていく。まだまだ足りないこともありますが、そういった考え方や経験してきたことを軸に、様々なことを学んで進んでいきたいと思っています」。 アスリートの視点に立ったビジネスへの挑戦 現役引退後、鈴木啓太さんはAuB株式会社を設立し、人々のコンディションを腸内環境から整えるビジネスを展開。次のステージとしてサッカー関連の仕事ではなく、なぜ現在のビジネスを選んだのか。サッカー選手からビジネスマンへの転身についてお聞きしました。 「現役時代から、ぼんやりと次のキャリアを考えていました。その中で、サッカー界やスポーツ界にとって必要なことが見えてきたこともあり、それを変えるにはどうしたらいいんだろうと思いはじめました。その方法として、業界の中から変えることもひとつの方法ですし、外から変えることもやり方としてある。僕はそれを、外からやりたいと思い、一度外に出てたくさんのことを学び、サッカー界やスポーツ界に還元したいと思いました」。 「腸内細菌は、研究分野としてはホットな題材だと思いますが、ビジネスプランや成長ということよりも、まずは自分がそれを本当にやりたいかという思いが重要でした。その思いに正直に向き合った結果、このビジネスをはじめることを決めました。 ビジネスに対して、手応えもプレッシャーもすごく感じています。でも、本質的に重要なのは、自分が何をしたいのか、どう伝えていくのかだと思っています。そして、経済の発展や成長の中に、自分のビジネスが入っていれば、何よりだなと感じています」。 「また、腸内細菌はアスリートはもちろん、一般の人にもとても大切なものなんです。 アスリートってコンディションが悪かったら、いいパフォーマンスが出せないことはわかるじゃないですか。でも、それはみなさんも一緒なんです。コンディションが良ければ、パフォーマンスが上がって、いい仕事やいい生活ができるはず。そういったことを、世の中に拡げていくことが、僕の役目だと思っています。 ビジネスをはじめた頃もいまも、心境の変化はないですね。悩みも増えながら、それが楽しみだったり。これからも世の中の人たちのコンディショニングを作っていきたいなと考えているので、今後どんな発見があるのだろうとワクワクしていますね。 また、現在食とテクノロジーを融合したフードテック事業やヘルスケア事業も展開しています。そういった一連の事業を元に、みなさんの生活やコンディションの向上に役立ちたいと思っています」。 自分らしさを表現したライフスタイル 現役時代からスタイリッシュな印象が強い鈴木啓太さん。ファッションやライフスタイルなど、日々の暮らしの中でどのようなこだわりを持っているのかお聞きしました。 「体調とか感情とかって、その日によって変化するじゃないですか。だけど、何かにこだわったり執着したりすると、そこに引きずられる。だから、僕はあまりいろいろなこだわりを持ち過ぎないようにしています。それがこだわりといえば、そうなのかもしれませんね。 例えば、Tシャツ・ジーンズ・スニーカーでもかっこいい人っていると思うんですね。それって、スタイルとか姿勢とか仕草とかが、滲み出ているからだと思うんです。人には、それぞれ似合う服とかいろいろあると思うんですけれど、ファッションって自分の生き方とかライフスタイルとか、そういうものを表現するものなのかなと思っています」。

大切なのは日常を楽しむこと。イラストレーター 伊吹春香さんインタビュー

#500花という意味のイタリア語「Fiore」の名を冠した限定車、500 Super Pop Fiore(チンクエチェント スーパー ポップ フィオーレ)のイラストを手掛けたのは、鳥取県在住のイラストレーター伊吹春香さん。レトロな雰囲気を基調に、可憐さや儚さ、切なさが詰まったオリジナリティのあるイラストを描く伊吹さんに、ご自身のクリエーションやフィアットとのコラボレーションについてお聞きしました。 描きたくなるのは、人や自然の美しさに触れたとき — 伊吹さんがイラストレーターになったきっかけを教えてください。 子どものころから絵に携わる仕事がしたいと思っていました。最初は漫画家になることが夢だったんですが、中高生くらいでイラストレーターという存在を意識し始めて……。 初めての仕事は、20歳のときに知人の梨農家さんに依頼されたパッケージシールのデザインでしたが、正直仕事というよりお手伝いをするという感覚でした。当時は自分が本当にイラストレーターになれるなんて思っていなかったので、制作環境も整えておらず、アナログで描いた絵をwordでデザインして、家のコピー機で印刷した紙に両面テープと撥水シートを貼ってシールにするというものすごくアナログなことをしていて(笑)。でも今思えば、あれが最初の「イラストでお金をいただく」という行為でしたね。 その数年後、『イラストレーション』という雑誌の誌上コンペ“ザ・チョイス”で漫画家の江口寿史先生が審査員の際に応募、準入賞をいただき、それがきっかけで本格的にイラストの仕事をしたいと思うようになりました。 といっても、鳥取の広告代理店でDTPデザイナーとして働きながら副業でときどき依頼を受けて絵を描くような生活でしたが、去年思い切って退職。東京のビッグサイトで行われた「クリエイターEXPO」に出展して、イラストレーターとして本格的に活動を開始しました。 — イラストレーターとして、どのようなものからインスピレーションを得ていますか? 人と自然だと思います。 人の日常の営みを見るのが好きで、ふと目に留まった家の窓辺が植物できれいに飾られていたり、窓を開け放して玄関先を掃除している人を見たり、夕飯時に包丁のトントンいう音が聞こえたり、朝友達が化粧をしているところを見たり……そういうものに興味があって、見ているだけでわくわくしてきます。 また、自然のなかにある花や木の色がきれいだったり、空が広く感じたり、風が気持ちよかったり、ふといい匂いがしたり…そういう自然の美しさを感じるときも絵を描きたくなります。 — 鳥取で活動されていることはご自身のクリエーションに影響を与えていますか? やっぱり自然がきれいなところでしょうか。人が少ないこともあって静かで、穏やかな感じです。そんな素朴な感じが絵柄にでているのかもしれません。海も山もあって、温泉もあって、刺激はないけど癒やしスポットは沢山あります。 昨年鳥取の定住にまつわるポスターの絵を描かせていただいたのですが、そのときはキャッチコピーも考えて、鳥取の良さとはなんぞやと考え直したんですけど、改めて自分はここの風土がとても好きなんだなぁと。もはや意識レベルではなく、毛穴レベルで無意識の内に影響されているんだと思います。 あと、たまに「都会への憧れを感じる絵」だと言われることがあるので、田舎にいることで“都会”という未知への憧れを持ち続けることができるのかもしれません。 — レトロな雰囲気の女の子を描かれることが多いですね。 明治・大正に活躍した竹久夢二や、現代の林静一さんなどの抒情的な絵の世界観が子どものころから好きで、自分もこんな絵を描きたいなぁという思いからだんだんと影響されてきました。かわいいな、おしゃれだなと反応するものがレトロな雰囲気のものが多いので、自然とそうなったんだろうなと思います。 — イラストレーターとして大切にしていることは? 当たり前ですが、自分の絵柄は保ちつつ、お客さまのご要望にしっかり応えていくことが大事だなと思っています。言われたままのことをするのではなくて、自分なりの解釈やエッセンスを加えていった方が喜んでくださることが多い気がするので。 正直プレッシャーもありますしまだまだ未熟な部分もあるのですが、そこは逆にあまり意識せずに楽しんで描いた方がいい結果になるように感じています。この心がけを忘れずにやっていきたいです。 あと、イラストとは全く関係ないようですが、日常生活を楽しもうとすることも大事な気がします。料理や掃除、洗濯とか……自分なりの「美」を意識しながら取り組むと気分も上がるし、結果的にやる気も出てくる気がします。

『パンダと手の記憶』 絲山秋子さん書き下ろしエッセイ

#panda自分の好きな車について語ったとき、相手が同じように気に入って喜んでくれたらどんなにいいだろうと思う。けれども、世の中はそんなに甘くない。絶望の言葉というものもある。イタリア車だけではなくどんな車でも共通するのはこんな言葉だ。 「で、その車のどこがいいの?」 質問のようだが答は求められていない。「良さをわかるつもりはありません」という意味である。すばらしい性能やスペック、見た目の美しさや乗り心地の良さなどについて、どんなに言葉を尽くし、表現を工夫して伝えようとしても相手の納得は得られない。 だからこの言葉を聞いたらすみやかに、語りたいという気持ちを引っ込めることにしている。私は、 「なにもかも。全部!」 と答える。 人にわかってもらえなくても好きな気持ちは変わらない。 実際のところ、私がこれまで乗ってきた車は不調なときや困ったことも含めて、何もかも全部いい車ばかりだったのだ。 大学を出るまで東京の実家にいた私が、就職して初めて赴任した土地が福岡だった。九州に行ったことも一人暮らしをしたこともない。もちろん社会人としての常識も商品知識もない。専門用語と方言の区別もつかなかった。毎日、初めて覚えることばかりで新鮮だった。喧嘩や反発もしたけれどやる気と体力だけは充実していた。営業車の運転に慣れてきて、二十五歳で初めて買った車がフィアット・パンダである。 三十年前のフィアットは、ティーポ、ウーノ、パンダというラインナップがすてきな三兄弟みたいだった。最初はなんとなく真ん中に位置するウーノがいいのかなと思ったが、パンダ乗りだったディーラーのお兄さんに「パンダに出来ないことなんてありません!」と言われ、謎の熱意に押された。もちろんパンダは小さな車だしリッターカーなので出来ないことは結構あった。でも、出来ないことは出来ないと伝えてくれる正直な車だった。 パンダのおかげで、コーナーでは丁寧にアクセルを踏み、ポンピングブレーキでしっかり止まること、水温の変化を見逃さないこと、強風に気をつけること、高速道路では常に勾配を意識してスピードを保つことなどが身についた。それらはただのルールではなく、車の調子や寿命にも関わることだった。もちろん、チョークボタンを引いて暖機運転をするとか、加速するときはクーラーを切るとか、異臭がしないか気をつけるなどといったプラスアルファの部分もあるが、パンダが教えてくれたのは大事なことばかりだと思う。 記憶には、頭で覚えるものと体で覚えるものがあるという。私の場合、頭の記憶力はかなりのポンコツで、目で見たことも言葉で知ったこともすぐに忘れてしまう。たとえば人の顔と名前を覚えるのが苦手で意外な場所で会ったら誰だかわからない。数字にも弱くて自分の車のナンバーが覚えられない。郵便番号や家の電話番号も出てこない。覚えておきたくて写真を撮れば記憶までトリミングされて、フレームの外側の景色が消えてしまう。 けれども、パンダで出かけた場所の記憶は鮮明だ。海水浴に出かけた糸島半島も、平戸の美しい浜辺や川内峠の見晴らしも、唐津城の手前の虹の松原も、別府から阿蘇へ向かうやまなみハイウェイの緑の眩しさも、すばらしい放水が見られる熊本の通潤橋も、そこに至る道の隅々までがストリートビューよりなめらかに、連続して思い出せる。もしも今から行けと言われても地図は必要ないと思う。 名古屋に転勤してからは紀伊半島と北陸が行動範囲に加わった。三重県の員弁(いなべ)から滋賀県の永源寺に抜ける隘路の石槫(いしぐれ)峠に突如として現れる車幅制限のコンクリートブロックも、奈良県の吉野から紀伊半島を縦断して熊野灘へと南下していく川沿いの道も、敦賀から加賀へと向かう海岸線の道も、昨日走ってきたかのようにありありと思い出せる。なぜかと言えばそれらの記憶は、パンダのダブルサンルーフを停めるゴムバンドの手触りや、シャッター式の灰皿の蓋を滑らせる面白さ、上下のスライドが結構固いライトのスイッチ、箸箱の蓋みたいなウィンカーレバーの感触などとしっかり結びついているからだ。手の記憶はぶれることがない。いつでも確実に同じ感触を呼び起こすことができる。 パンダの後に乗ったフィアット車は、ティーポ二台(MTとAT)とクーペ・フィアットだ。ティーポの広々とした車内空間やフルフラットにもなるシートの快適さ、クーペ・フィアットのすばらしい加速といい感じのエンジンブレーキを思い出すだけで、アルバムをめくるようにたくさんの景色があふれ出す。今住んでいる群馬のものも、新潟や富山、埼玉や神奈川の景色も混じっている。好きな車と美しい場所は、体の記憶として保存されているのだ。 人間が最後まで残している感覚は聴覚だと言われるが、手や肌の記憶もずっと残るのではないだろうか。私が人生最後に思い出す感覚は、もしかしたらセンターコンソールのべたべたかもしれない。それはそれで、私の人生のようにしょうもないけれど幸せなことだと思う。 絲山秋子(いとやま・あきこ) 1966年、東京で生まれる。 早稲田大学政治経済学部卒業後、2001年まで営業職として福岡、名古屋、高崎、大宮に赴任。 2003年、『イッツ・オンリー・トーク』で文學界新人賞を受賞してデビュー。2004年、『袋小路の男』で川端康成文学賞。2006年、『沖で待つ』で芥川賞受賞。2016年、『薄情』で谷崎賞受賞。 オフィシャルサイト

VRアートで描く「和」の世界への想い。せきぐちあいみさん インタビュー

#500#MYFIRSTFIAT#VR#せきぐちあいみ#楽しい運転シンガーソングライター、イラストレーター、俳優、フォトアーティストなど、様々なシーンで活躍するフィアットオーナーと、フィアットとの出逢いを描くプロジェクト「#MyFirstFIAT」。その最新作に出演中のVRアーティスト・せきぐちあいみさんが、今回描いたのは「和」の世界。 伝統と革新の世界を愛するせきぐちさんが、今回描いたVRアート、そして愛車『500 TwinAir Lounge』への思いについて、お話を伺いました。 「和」の世界に込めた思い 先進技術を用いて描き出すVRアート。しかし、最新作の#MyFirstFIATでせきぐちあいみさんが制作した作品は、その真逆とも思える「和」の世界。「和」のモチーフを選んだ理由、そして本作品への思いについて、お話を伺いました。 「“和”って、とても抽象的。辞書で調べると“和やか” “協力し合う” “調和が取れている”という意味が出てくるんですけれど、それも含めて“和”って、私たちの心の中にあるイメージなんだと思うんです。日本人ならではの、素敵な感覚というか。私は、昔からある日本ならではの景観や伝統工芸を描くことで、そう言った“和”の世界を表現したいと思い、今回の作品を制作しました。日本にある伝統文化とか工芸品って、まったく古いものではないと感じています。 そもそも、古いとか新しいという感覚自体が、近年生まれた感覚で、ちっぽけなものさしだと思うんです。長い歴史の中で、古いものを守り続けたものではなく、その時々で変革を起こして新しいものを創り続けてきた最新作の積み重ねが、いまの伝統につながっていると感じています。なので、私はその素晴らしい伝統的なものを、VRというテクノロジーで描くことで、これまでにないアートを表現したいと思いました」。 VRで描く理想の世界 先進テクノロジーというイメージが強いVRアート。しかし、せきぐちさんの中では、アナログ的要素の強いものだと感じているとのこと。その理由について、お聞きしました。 「歴史を振り返ると、いつの時代も常に新しいものに挑戦し続けている。10年後、きっと私自身もいまは想像もしていないことに挑戦していると思います。変わらない良さの中で、いままでにない挑戦をしていくことで、より良いものを創っていけたらと感じています。 実は、そういうところって、フィアットと共通している部分だと思っています。昔から愛されている良さを守りながらも、新たな技術やデザイン性をドンドン取り入れている。クラシカルさと新しさが上手に融合していて、とても素敵だと思います」。 「また、私が使っているVRの機材にも、似たところがあると思っています。実は、最新のテクノロジーを採用しつつも、コントローラーをペンやブラシのように使って描いていくというアナログ的な要素が強いんです。パソコンに向かって、座って描いているというよりは、直感的にペンやブラシを使って描いているという感覚。そこは、人間の手描き感が活かせると思っているので、自然とか温かみのあるものを表現する方が面白いと感じています。 私は、今回描いた“和”の世界観は、VRとの相性がすごくいいと思っています。 VRって360度、全方向で別世界に連れて行ってくれるので、今後の目標としては、命とか温度とか、そういうものを感じてもらえるような作品を描いていきたいと思っています」。 VRで描く理想の世界 作品によって、幅広い世界観を描いているせきぐちさん。VRアートを制作する際、心掛けていることとは何か。そのポイントを尋ねました。 「VRアートって、絵を描くというよりは、世界を創っていくこと。その新たな表現方法で、みなさんをワクワクさせるとか、想像力を高めるとか、感性を刺激するとか。そういう作品になるよう意識しています。 今回制作した#MyFirstFIATの作品は、日本の伝統文化と最先端テクノロジーという両極端なものを融合しました。いま私が描きたい、みなさんの心に響かせたいという思いで制作しました。 何が古い、何が新しいということではなく、心がワクワクするものを描きたかったんです。日本の伝統文化とか美意識って、本当に素晴らしいですし、無条件に私たちの心が惹かれるものだと感じています。なので、そういった部分を取り入れながら、最新テクノロジーだからこそ描ける表現で、さらに奥行きを持たせるようにしました」。 改めて感じる500の魅力 #MyFirstFIAT第2弾ムービーの撮影で訪れた千葉県香取市・佐原市。小江戸としても知られるこの街の風景に、とても興味を持ったというせきぐちさん。一体、どのような点に惹かれたのか。この街の感想をお聞きしました。 「とにかく、すごく素敵なところでした。めちゃくちゃよかったですね。江戸情緒あふれる印象もあって、街全体で美しさを守っていこうという雰囲気を感じました。理想の場所というか、今回制作したVR作品の世界観にピッタリでした。場所も建物も、心からリラックスできる。日本建築の良さはしっかりと残しつつ、いまの時代にフィットした快適性もある。ここに住みたい!と思う場所でした。 また、改めて気づいたのですが、佐原のような風情を感じる街並みにも500はマッチする。どんな景色にもなじむことができるというのも、500の魅力のひとつだと感じました」。 「500がパートナーになってから、ドンドンかわいくなっていくというか、ドンドン好きになっていくという感覚がありますね。どこにいても、そこに500がいることで、その景色をより華やかにしてくれる。そんな印象を持っています。 また、500は乗り物とか機械という感じではなくて、もっと別の愛着が持てる存在。世の中には、かっこいいクルマや機能性に優れたクルマがたくさんあるけれど、それは500だけの特別な魅力だと感じています」。 いまから楽しみな500との遠出ドライブ せっかく500オーナーになったのに、まだ遠方へのドライブができていないというせきぐちさん。しかし、すでにドライブの目的地候補は決めているとのこと。せきぐちさんが楽しみにしているドライブスポットをお聞きしました。 「ぜひ行きたい場所は、山梨県にある“久保田一竹美術館”。何度か訪れたことがあるのですが、これまでは高速バスに乗って行っていました、なので、500といっしょに行けるのはとても楽しみですね。 ここは、世界中で愛されていた染色家・久保田一竹さんの美術館なのですが、展示されている染物を見ると、その深みや鮮やかさに“これが、人間の手で創り出したものなのか!”と思うくらい感動して。次回は、家族といっしょに訪れたいと思っています。また、近くにあるスポットも巡れるというのも、ドライブならではの醍醐味だと感じています」。 「あと、神奈川県の津久井湖にも行きたいですね。ここは、私が生まれ育った場所。アクセスも悪いし、昔は身近すぎて、その魅力に気づかなかったんですけれど、大人になってからその魅力を再認識。都心から日帰りで行けるし、自然の中でリフレッシュできる素敵なスポット。普段、デスクワークが多いので、本能的に自然を求めているのでしょうね(笑)。おすすめの場所なので、ぜひみなさんも行ってみてください」。

TENDRE(テンダー)が、「仲間とのドライブ」で聴きたい24曲

#500X演奏からプロデュースまで、“音”を自在に操るマルチプレイヤー TENDRE(テンダー/河原太朗)が、FIAT(フィアット)でのドライブをイメージしたプレイリストを公開。本記事ではあわせてインタビューも行いました。 プレイリストのテーマは「仲間とどこかへ遊びにいく1日」。 朝から夜まで、ドライブ中の何気ない日常の光景をおだやかに眺めるような全24曲。TENDREが思い描く理想のドライブを、いますぐ体感して。 プレイリスト — 今回は素敵なプレイリストをありがとうございます。FIATと聞いて、まず何が思い浮かびましたか? ルパン三世の『カリオストロの城』に出てきたクルマをすぐ思い出しました。デザインもとっても好きです。 近頃なかなか運転する機会がないのですが、FIATのラインナップを見てるとあらためてドライブの楽しさを思い出してしまいますね。 慣らすためにも、まずは運転の練習から再開したいなと考えています(笑)。 — 好きな車種はありますか? それこそ昔のPandaはビジュアルもとても好きでして。FIATのウェブマガジンで紹介されている昔のPandaのビジュアルのような、味のある色合いの雰囲気に惹かれます。 — 楽曲をセレクトするときにイメージしたクルマは? 現行だと、500X Crossのカプチーノベージュを乗り回して聴くのもとても楽しそうです。シックさが格好いいですよね。 — 500X Cross、見た目にもいいですが運転していてもすごく楽しいクルマですよ。選曲にあたってはどんなドライブシーンをイメージしましたか? ある1日、仲間とどこかへ遊びに行くというシチュエーションで考えました。 朝は風がここちよく、車窓からの景色と曲の清涼感が相まっていくイメージ。日中はすこしビート感が高まり、車内での会話も盛り上がるように程よくテンションアップ。夕暮れにはエモーショナルが重なりビートもシックに。 夜帰るころには、助手席や後部座席のみんながまどろんでいるかもしれません。そのまどろみに寄り添った音楽を聴きながら、楽しかった1日の余韻に浸って運転するのも味なものだと思います。 — 気の置けない仲間と過ごす時間に特有の、ゆったりとした空気感が伝わってきました。R&Bやソウル、インディーの選曲が多い印象ですが、中でも思い入れのある曲を教えてください。 Raining in LA – Carter Ace プレイリストの3曲目にセレクトしたのは、個人的にここ数年ずっと気に入っているアーティストのひとり、Carter Ace(カーター・エース)。ドライブ中にもし雨が降ったとしても、この曲を聴くとなんだかそれも心地よいなと気持ちが和らぐかも。 1000 Times – Tahiti 80 10曲目は、Tahiti 80(タヒチ・エイティ)。この曲はミュージックビデオでも、日中から日が暮れるシチュエーションで演奏しています。ぼくがこの曲を知ったのはドライブに出かけていたときで、曲が流れている最中に見た夕日が綺麗だったのを思い出しました。 Goodnight

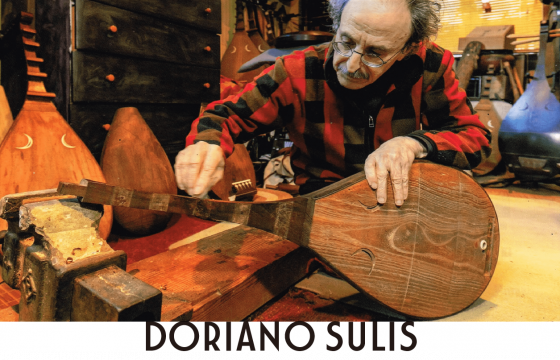

唯一の筑前琵琶職人ドリアーノ・スリスさんの思い

日本の「ものづくり」文化継承を目的としたNPO法人「メイド・イン・ジャパン・プロジェクト」とのコラボレーションによって、日本の優れた伝統工芸品に新たな光をあてる活動「FIAT × MADE IN JAPAN PROJECT」を展開するフィアットが、今回注目したのが「筑前琵琶」を守る活動。 雅楽の演奏など、日本古来より親しまれている楽器・琵琶の中のひとつ「筑前琵琶」は、いま絶滅の危機に瀕しています。その筑前琵琶の製作と修復ができる唯一の職人が、イタリア人のドリアーノ・スリスさん。 琵琶の音色に魅了され、孤軍奮闘し続けるドリアーノさんに、琵琶との出逢いから今後の活動、そしてこれから思いについてお話を伺いました。 琵琶との出逢い イタリア・サルディーニャ島出身のドリアーノ・スリスさん。現在、イタリア語や文化を教えるイタリア会館・福岡の館長であるとともに、筑前琵琶の製作・修復をする職人として活動を続けています。イタリア出身のドリアーノさんが、どのようにして琵琶と出逢ったのか、その経緯についてお聞きしました。 「ローマに住んでいた頃、日本人の妻と出逢い、1974年に日本を訪れました。そして、半年ほど経った頃、ラジオから流れて来た音色に衝撃を受けたのが、琵琶との出逢いでした。独特かつ不思議な音色が、とても魅力的に感じました。日本人にとっては古典的な音かもしれませんが、イタリア人の私にとってはいままでに聞いたことのない、とても現代的な音色に聴こえたのです。 ラジオで聴いた琵琶の音色が忘れられず、友人の紹介で当時日本唯一の筑前琵琶職人・吉塚元三郎(よしづかげんざぶろう)先生の工房を訪ねました。その時、福岡県の無形文化財であった吉塚先生に“弟子はいるのですか?”と質問したところ“ひとりもいない”という答えが返ってきました。そこで“私に教えてください”と言うと、吉塚先生が私の顔をじっと見た後“明日から来なさい”と。それが、琵琶職人としての第一歩になりました」。 吉塚先生に弟子入りした後、様々なご苦労があったとのこと。そのエピソードについてお聞きしました。 「当時の私は、日本語があまり話せなかったので、コミュニケーションを取るのが大変でした。しかも、師匠は博多弁しか話さなかったので、とても難しかったです。博多弁は、語尾に“たい”とつけるのですが、その意味が分からなくて。吉塚先生の言った言葉を、よく辞書で調べていましたね。 それと、道具の役割や種類、使い方を覚えるのに苦労しましたね。力任せに道具を使ってケガをしたこともありましたが、徐々に学んで上手に使えるようになりました。 琵琶の修復をする度に道具の大切さを知り、いまでは道具を自分で作ることもあります。 弟子入りしてから、最初の半年は辛いこともありましたが、その後はとても楽しくて。いまでも、琵琶に夢中です」。 琵琶修復への思い 吉塚先生のもとで5年間修行し、現在も琵琶の製作と修復の活動を続けるドリアーノさん。琵琶職人として、どのようなこだわりがあるのか尋ねました。 「私は、修復ということにこだわっています。修復とは、修理するだけではなく、元の状態に戻すこと。バチが当たって傷ついた部分があれば、琵琶の上に濡れた雑巾を載せ、その上に焼きごてを当て、蒸気を木に押し込むことにより少しずつ凹みを戻していくのです。時間がかかっても、作られた当初の状態に再現することにこだわっています。 例えば、木の“ねじ”が壊れてしまった場合、同じ素材の古い木材を探して来て、それを削って“ねじ”を作ります。 しかも、細かな細工がされている小さな部品があったり。それを修復するのに3日も4日もかかることもあるのですが、そうした作業をしていると、琵琶を作った人の想いが感じられるんです。それも、修復の醍醐味のひとつ。とにかく時間がかかるのですが、私にとってはこういう複雑な部分も魅力なのです。 また、琵琶という楽器は部品を組み立てて作るのではなく、木の塊を削って作っていきます。ひとつ一つカタチも音も違うのです。そのため、私は琵琶のことを“音の出る彫刻”と呼んでいます」。 「また、現存する琵琶も完全なカタチで残っているものは、ほんの少し。部品だけが残っているということが多いのです。その部品をもとに、他のパーツを製作し、琵琶を修復することも多々あります。クルマに例えるなら、旧車のドアだけが残っている状態から、クルマを作るようなもの。そのため、時間も手間もとてもかかります。だからこそ、完成したときの達成感も大きいですね。 ちなみに、私が初めて乗ったクルマは、フィアットの“Nuova 500(ヌォーヴァ チンクエチェント)”。その後“600(セイチェント)”にも乗りました。フィアットは、イタリア人の私にとっては特別な存在。しかも、500も600も、イタリアのライフスタイルを変えた傑作。思い出いっぱいのクルマです」。 琵琶を守り続けるために 琵琶の起源はペルシャ近辺。中国を経て、奈良時代に日本に伝わり、芸能や祈りの場になくてはならない楽器となりました。特に中世では「平家物語」を携えて各地を放浪した琵琶法師が弾いていた楽器としてよく知られています。しかし、現在その琵琶を製作できる職人、そして修復できる職人はごく僅か。筑前琵琶に関しては、ドリアーノさんが唯一の職人なのです。そこで、ドリアーノさんは筑前琵琶を守るため、精力的な活動を続けています。 「筑前琵琶は、いま存亡の危機に直面しています。琵琶づくりの担い手が途絶えようとしているのです。そこで、私は“ドリアーノ琵琶プロジェクト”を立ち上げました。いうなれば、琵琶の学校です。私は“最後の筑前琵琶職人”。師匠の吉塚元三郎先生から教えていただいたことを、日本の人たちに伝え残したいのです。 私は長年、研究のために古い琵琶を探し続けてきました。しかし、残念ながら原型を留めているものは少なく、とても高価です。だから、一部分だけしか残っていないものやパーツを収集して琵琶の仕組みを探りながら製作してきました。単なる部品であっても、深く見ていくと、新しい発見があります。そのバラバラになった部品をもとに、まったく新しい琵琶の完成品を作り出すこともあります。それも含めて琵琶の製作・再製作・修復などの技術を伝えていきたいと思っています。いまなら、まだ間に合うのです」。 「私は、すでに72歳。いまのうちに、少しでも筑前琵琶づくりの技術を伝えなければならない。これが、今回のプロジェクトを立ち上げた理由です。 筑前琵琶づくりの再興を担う場を、私たちは“琵琶館”と名づけ、福岡市の中心・天神近くでのオープンを予定しています。琵琶の音色や音楽をもっと知ってほしいという願いもありますが、何より筑前琵琶の製作を守っていきたい。同時に、その技術で他の種類の琵琶の修復もできるようにしたいと思っています。 教えるのは私一人ということもあるため、少人数でもお互い心の通った学びの場を、ぜひ実現したいと考えています。そして琵琶づくりはもちろん、演奏や語り、歴史なども学べる場にしたいと思っています。私がいままでに日本から学んだことやいただいた優しさを、日本のみなさんに利子をつけてお返ししたいのです。 そのため“琵琶館”のオープンを目指し、現在クラウドファウンディングを立ち上げています。みなさんからご支援をいただき、筑前琵琶再生の新たなスタートが切れればと思っています」。 また、今年の秋には「よみがえる琵琶」と題した修復琵琶の個展を開催する予定のドリアーノさん。自身で製作・修復した筑前琵琶をはじめ、薩摩琵琶や盲僧琵琶など、様々な琵琶を一堂に展示。このような機会は貴重なので、ぜひ多くの方に観ていただきたいと語るドリアーノさん。 「琵琶を通して、日本文化の素晴らしさを、より多くの方に知っていただけると嬉しいです。300年前に製作された貴重なものをはじめ、数多くの琵琶を展示する予定です。昔の人々が育んだゆとりや時間の流れ、そして楽器など、日本の伝統文化に触れることによって、より豊かな気持ちになれると思います。ぜひ、ひとりでも多くの方にご覧いただきたいです」。 奈良時代から受け継がれる伝統楽器「琵琶」。この素晴らしい音色を絶やさぬよう、ドリアーノさんの活動を、フィアットは心から応援したいと思います。 筑前琵琶を守るドリアーノさんのプロジェクトはコチラ

FIATも名演。わが家で楽しむイタリア映画3選

#限定車・その他「おうち時間にユニークな映画を楽しみたい」という方に、ツウ好みのイタリア映画はいかがでしょうか? イタリア生まれのFIATが名脇役として登場する作品から、珠玉の3本を選りすぐってご紹介します。 DVDやBlu-rayはもちろんWEBの動画配信でもご覧いただける作品に絞ってセレクト。劇中にはちょっと刺激的なシーンも含まれるので、鑑賞の際はご注意を! 2人の青年が織りなす、美しきラブストーリー 『君の名前で僕を呼んで』 舞台は1983年、北イタリアの別荘地。17歳のエリオと、アメリカからやってきた24歳のオリヴァーがともに過ごすひと夏。燃えるように激しく、そしてやさしさと切なさに満ちた恋模様を描いた青春映画です。エリオを演じたティモシー・シャラメ、オリヴァーを演じたアーミー・ハマーのセンシャルなルックスと演技力も話題となりました。 決して派手さはないけれど、映画を構成する世界のすべてが、知的で、甘美で、愛おしく感じる132分。映画が総合芸術と称される所以を感じさせてくれます。映像も、音楽も、どこを切り取ってもうつくしいきらめきを放つ、宝石のような作品です。 動画配信サービス(2020年4月現在) YouTube Google Play Amazon prime video 『君の名前で僕を呼んで』 Blu-ray&DVD 好評発売中 ¥3,900+tax 発売元:カルチュア・パブリッシャーズ セル販売元:ハピネット © Frenesy , La Cinefacture 痛くて愛おしいロードムービー 『歓びのトスカーナ』 イタリア・トスカーナ州にある、心に問題を抱えた女性たちのための診療施設に入居する、虚言癖を持った“自称・伯爵夫人”ベアトリーチェと、やせ細った身体中にタトゥーを入れたドナテッラ。ルームメイトとなった2人は、ひょんなことからともに施設を脱走することに。 まったく正反対の性格ともいえるベアトリーチェとドナテッラ。行き当たりばったりの逃避行を繰り広げるうちに、2人は徐々にお互いを理解し、認めあい、絆を深めていきます。一種のロードムービーともいえる展開で、道中に登場するFIATをはじめとしたさまざまなクルマも魅力的です。 心がささくれ立った彼女たちの生きづらさに、観ていて息苦しく感じることもあるけれど、ラストには希望が感じられます。人はそれぞれ違っていて、それぞれのタイミングで決着をつけて、それぞれの人生を謳歌できる。だれもの自由な精神を肯定してくれるような、やさしい眼差しがそこにありました。 劇中にはFIATのクルマが多数登場します。ベアトリーチェとドナテッラが最初に盗難(!)したクルマは、2011年に発売されたクロスオーバーSUV「Fiat Freemont(フィアット フリーモント)」。 また、ベアトリーチェが乗ったタクシーは、500のLargeバージョンという意味を込めて「500L」と名づけられた5ドアワゴン。こんなタクシーなら長距離移動でも快適かも。 そしてファミリーから商用まで、使い勝手の良さから人気の「Fiat Doblò(フィアット ドブロ)」も登場。映画の中では診療施設のクルマとして、施設のスタッフが運転しています。 動画配信サービス(2020年4月現在) YouTube

歴代広告で振り返る、FIAT Pandaの40年

#panda2020年に40周年を迎えた、FIAT Panda(フィアット パンダ)。 1980年に誕生した初代から、2003年にモデルチェンジした2代目、そして2011年から現在にいたる3代目までPanda 40周年の変遷を、いま見ても新鮮な当時のグラフィック広告とともにご紹介します。 1980年〜|初代Pandaの広告 イタリアを代表するデザイナー、ジョルジェット・ジウジアーロ率いるイタルデザイン社が開発を担当し、1980年にデビューした初代Panda。直線基調のボディパネルに平面の板ガラスを組み合わせることで開発・製造コストを抑えながら、イタリアらしいデザイン性とスペース効率を両立。日本を含む世界各国で人気のロングセラーモデルとなりました。 1980年、発売時のキャッチコピーは「La grande utilitaria.(偉大な、大きな大衆車)」。車の大きさとその汎用性を、遊び心を持って伝えています。 2003年〜|2代目Pandaの広告 20年以上も生産され続けた初代Pandaに代わって、2003年からは2代目が登場。SUV的なコンセプトのもと、背が高く丸みを帯びたフォルムに、コンパクトながらも広い室内スペースを持つ5ドアハッチバックへと進化。2004年には、欧州カー・オブ・ザ・イヤーを受賞。日本では同2004年にデリバリーが開始されました。 2003年のインターナショナルローンチキャンペーン。「Don’t call me baby.(ベイビーと呼ばないで)」というキャッチコピーのもと、威風堂々たるデビューを飾りました。 初代に引き続き、2代目Pandaでも四輪駆動の4×4をラインナップ。こちらの広告では、自慢の走破性能をユニークに伝えています。キャッチコピーは「Life is full of ups and downs.(人生は波瀾万丈)」。 2006年には1.4L 直列4気筒 DOHCエンジン+6速MT搭載のスポーティーモデル「100HP」を発表。こちらはフランスの広告で、キャッチコピーは「LE DIABLE S’ HABILLE EN PANDA(Pandaを着た悪魔)」。ふだんのPandaとはがらりと異なる大人のムードを漂わせています。 「Good news for nature, Fiat already reduces its CO2 emissions.(自然界に朗報、FIATはすでにCO2排出量を削減)」と、Pandaの環境性能を伝えるフランスの広告。美しく茂る花畑を、ミツバチが元気に飛び回る様子が描かれています。 2009年〜2010年にわたって展開された、「LESS IS GENIUS(少ないことは才能だ)」キャンペーン。「CO2排出量」「価格」「サイズ」「燃料消費」など、Pandaの“LESS”な特徴をユーモラスに表現しています。

水引って知ってる? FIAT限定車に採用されたモチーフを調べてわかったステキな伝統文化

#500#Giappone#ドライビング#楽しい運転#限定車ご祝儀に使用される日本の伝統文化「水引」 皆さん、水引(みずひき)ってご存じですか? 2020年2月5日にフィアットから発売された限定車「500 Super Pop Giappone(スーパーポップ・ジャポーネ)」に、特別装備のステッカーとして「水引」が採用されています。モチーフとなったのは、水引の代表的な結びである「あわじ結び」を発展させ、梅の花型に仕上げたもの。カタチがかわいく、色を織り合わせた表現がきれいなその水引模様が個人的にとても気になったので、Ciao! Magazine編集部で水引について聞いてみたところ、水引について詳しく説明できる人はほとんどいませんでした。 そこで今回は、日本の伝統文化であり、昔から目にする機会が多いにもかかわらず、詳しい人があまりいない水引について、水引一筋140年以上の老舗、田中宗吉商店さんにお話をうかがいに、長野県は飯田市へと向かいました。飯田市は水引の生産で、全国の70%を占める一大産地なのです。 水引について聞いてみた ──水引とはどういうものか教えてください 「楮(コウゾ)や三椏(ミツマタ)を原料に作られた和紙を、テープ状にし、それを縒(よ)ることで紐状にします。紐状にしたら糊をつけて固めます。こうして水引の芯ができあがります。あとは染色などの工程を経て完成しますが、最近ではさまざまな色のフィルムや絹などで包み込み、新たな表現を追求した水引も存在しています。水引は古くから祝儀袋や正月飾り、結納セットなどに使われていますが、もともとは髪を結うための“元結(もとゆい)”が原型でした。元結は、明治4年の断髪令により、男性がまげをしなくなったため需要が大幅に減少しましたが、今でもお相撲さんは元結で髪を結っています。ちなみに相撲協会でご使用いただいている元結もここ飯田市で作られているのですよ。強度があり丈夫だから相撲のようなハードな用途にもご愛用いただけているのだと思います。水引は、“結ぶ”という日本古来の慣習を重んじた製品で、“人を結ぶ”、“心をつなぐ”ものとして古くから愛用されてきました。機械化が進んだ現在も、結びの作業は一貫して手作業でていねいに行われています」 ──水引はご祝儀袋に代表されるように、お祝い品として生活の様々な場面を彩るシーンで使われていますね 「そうですね。やはり、“人を結ぶ、心をつなぐ”縁起の良いものであるという点と、相手に差し上げるときに、美しい装飾ゆえに心がこもる、そういった日本らしい温かな慣習が大切にされているのだと思います。あとは日本独自の文化ですから、“和”の象徴、地域の代表品として、国内のみならず世界に発信されています。例えば、某国内航空会社に、欧米路線のファーストクラスのお客様のおもてなし品として、一定期間、飯田水引のアクセサリーを採用いただきました。また、1998年の冬季長野オリンピック・パラリンピックでは、参加選手や関係者の方々に飯田の水引細工が贈られたんですよ」 ──水引の結び方には色々あるそうですが、代表的なものとその意味を教えていただけますか 「結び方には、“結び切り”、“花結び”、“あわじ結び”などがあります。結び切りは、簡単にほどけないことから、一度きりであってほしいことに使います。花結びは、簡単にほどけるということで、繰り返しあっていいこと。例えば、入学や新築、出産などのお祝いに使われています。あわじ結びは、固く結ばれることから、結婚のお祝いをはじめ、人や心を結ぶといった場面に使われます。また、祝儀袋の裏側は、ご祝儀の場合、“受け止めて流れない”という意味を込めて、下の折りが外側に来るように折ります。不祝儀の場合はその逆で、上の折りが外側に来るように折ります」 ──水引は最近、アクセサリーとしても注目されているようですね 「はい、近年はモノ消費よりコト消費などと謳われていますが、編み物やパッチワークを楽しむような感覚で、水引細工を自由な発想で楽しまれる方が増えていますね。素材のバリエーションも増えていて、さまざまな表現が可能になりました。ですから、水引は無限の可能性を秘めているといっても過言ではないかもしれません。水引を専門に扱う我々もアクセサリーを製品化していますが、最近はYouTuberの方の目に止まり、独自のアクセサリー作りを紹介している方がいらしたり、企業から“こういうものが作れないでしょうか?”という問い合わせをいただいたりもしています。水引アクセサリーは、短い時間で独自性のあるモノづくりを楽しめるところが、いまの時代に合っているのかもしれませんね」 水引細工を作ってみた 水引のアクセサリー。気軽に楽しめるということで、田中秀明さんにご指南いただきながら、挑戦してみました。ここでは、フィアット限定車の模様に似たデザインができるということで、あわじ結びを応用して作れるトリコローレカラーの水引細工を作っていきます。 45cmの長さにカットした3本の水引を使用します。用意する道具は、ニッパー、ハサミ、水引を固定する細いワイヤー 水引を、左右がだいたい均等となるように曲げ、輪を作ります 片方を写真のように曲げます(ここでは輪の中は通しません) もう片方の長い方の線を写真のように輪の中に通します 輪を通したら引っ張りあげます 線を引き上げると3つの輪ができるので、それぞれの輪を同じぐらいの大きさになるように整えます 3つの輪ができました。これがあわじ結びです さらに片方の線を写真のように通し、4つ目の輪を作っていきます 輪を通したら、先を引っ張り、輪の大きさを整えます 長い方の線を写真のように輪の中に通します 輪を通したら、下に引っ張ります。これで5つ目の輪ができました 5つの輪を作ったらかたちを整え、最後に通した水引の交点を、ほどけないようにワイヤーで固定します ワイヤーで固定したら、ハサミで余ったワイヤーをカットします 余った水引を切り落とします 完成! なお、“結び方がわからない”という人は、飯田市のwebサイト『ハジメマシテ飯田』内にて紹介されている “あわじ結びの結び方”という動画を合わせてご参照ください。 【動画】水引 あわじ結びの結び方(『ハジメマシテ飯田』より) 自分だけのアクセサリーを作ってみよう はじめての水引細工。最初は難しそう……と思っていましたが、結びの基本パターンを理解してしまえば、あとはその組み合わせで様々なかたちのものを作れそうな可能性を感じました。ちょっとした贈り物として、また二人を結ぶお守りとして、マイ水引アクセサリー作りに試してみては? 人と人を結び、心と心をつなぐ水引。とてもステキな伝統工芸ですね! 今回の「500 Super Pop Giappone」に採用された水引にも、さまざまな想いや意味が込められていることを知ることができました。興味のある方は、ぜひチェックしてみてください! それではCiao! 500 Super Pop Giapponeの詳細はコチラ Photo/荒川正幸