秋のクルマの注意点は? フィアットの点検&メンテナンス事情

#500エンジンオイルバッテリーメンテナンス秋秋風が肌寒く感じるこの季節。まだまだ寒暖の差も大きく、夏の疲れが溜まった身体を整えようと、食事や睡眠などに気遣う人も多いと思います。みなさんの愛車も同じように、猛暑を乗り越えたことであちこちに負担がかかり、放っておくと不調の原因になりやすいときです。 秋はそんな愛車を労わるのにピッタリの季節。これからまた、クルマにとって過酷な冬がやってくる前に、愛車をしっかりと気遣い、メンテナンスなどで万全な状態に戻してあげるためのポイントを解説します。今回はフィアット/アバルト松濤でメカニックとして活躍している、この道25年以上のベテランである追川信人(おいかわ・のぶと)さんにご紹介いただきました。 秋にチェックしたいメンテナンスポイントをご紹介 まずは、どんなクルマでも「ここは必ずチェックしておきましょう」というポイントから。 「今年も猛暑でしたので、やはりいちばん心配なところはバッテリーですね。乗られる頻度が多いお客様は、わりとバッテリーの持ちもいいのですが、月に1,2回など乗る機会が少ないお客様の方が、実はバッテリーの劣化が大きいことがあります」 ▲メカニック・追川信人さん(フィアット/アバルト松濤) 久しぶりに愛車で出かけようとしたら、エンジンが掛からなくなっていた、という事態になる前に、バッテリーの状態をチェックすることが大切です。 「最近は、ドライブレコーダーで駐車中の常時監視機能を使っているお客様も多いので、それが原因となってバッテリー上がってしまい、入庫される方が増えています」 ドライブレコーダーをはじめ、スマホやタブレットの充電など、バッテリーへの負担が大きいのが最近のドライブ事情。夏の間はエアコンもフル稼働だったという人も多いと思いますので、しっかりチェックしておきたいですね。 「最近のバッテリーはカバーで覆われてしまっていて、外から見ただけではチェックできないものがほとんどです。定期的に愛車をフィアット正規ディーラーに診せていただいて、専用のテスターでバッテリーの状態をチェックすることが、トラブルを防ぐためには重要だと思います。お客様の使用環境などをお聞きしながら、長持ちさせるためのアドバイスなどもさせていただいています。また、できれば週に一度でもいいので愛車に乗ってあげることも、バッテリーを長持ちさせる秘訣だと思います」 忙しい合間でも、愛車でドライブする時間を持ちたいものですね。もし、放っておいてバッテリー交換ということになると、工賃を含めて数万円ほどはかかってしまうそうなので、早めのチェックをおすすめします。 続いてのポイントは、エンジンオイルです。 「よく、『オイルは何kmごとに交換すればいいですか?』という質問をいただくのですが、正直なところそれは早ければ早いほどいい、という答えになります。オイル交換をずっとしなくてもクルマは走るのですが、異音や振動が出始めたときには、もうエンジンは壊れて手遅れになっていると考えた方がいいですね。例えばフライパンに油を引いて火にかけますよね。ずっと火にかけていると焦げて、そのうち大変なことになりますが、エンジンオイルを長いこと交換せずに走るのはその状態を続けているのと同じです。危険な状態で走っている、ということ意識していただきたいと思っています。猛暑が過ぎた今はまさに、オイル交換をするのにいい時季だと思います」 そして、秋ならではのチェックポイントとして、追川さんが教えてくださったのはボディのメンテナンス。 「夏の間は樹木の成長が活発なので、ボディにはたくさんの樹液が飛び散っていると思います。また、高速道路を走った後などはフロントマスクなどに虫の死骸もたくさんついてしまいますよね。それらをそのままにしておくと、落ちなくなってボディの劣化につながってしまいます。マメに洗車してあげることが基本ですが、スポンジで擦ると傷がつきやすいので、プロにお願いする方が安心です」 ついつい、雨が降ると汚れも落ちたような気になって、洗車を後回しにしてしまうこともあると思いますが、それではどんどんボディが劣化してしまうのですね。ツヤが欲しいときはコーティングもおすすめで、こまめにきれいにしてあげると樹脂類の持ちもぜんぜん違ってくるとのこと。「洗車をサボっている人のクルマはすぐわかります」ということなので、手を抜かないようにしたいものです。 「また、秋は落ち葉が多くなりますので、クルマのいろんな隙間に落ち葉が溜まったままになると、雨の日や洗車の際の水の流れ(排水)が変わってしまいます。細かい草や泥が詰まって、雨漏りをしてしまうこともあるので、マメに落ち葉を取り除いて欲しいです」 溜まりやすい場所としては、フロントガラスとボンネットの間や、リアゲートの開閉部分。乗り込む前に、ささっと手で払うだけでも違ってくるそうです。自宅の駐車場に樹木があるという人はもちろん、公園や山などへドライブに出かけた際にも注意したいですね。 さらに、落ち葉や砂などはフロントガラスにも落ちてきますが、前が見えないからといきなりワイパーを動かすのは、愛車を痛める原因になってしまいます。 「ワイパーは水滴や汚れを取り除いてくれるものですが、汚れがひどいときにいきなり作動させるとガラスに線傷がついてしまいます。まずはウエスなどで拭き取ってから、ワイパーを動かすようにするといいと思います。夏の直射日光などでワイパーのゴムも痛んでいることが多いので、劣化しているようなら新品に交換した方がいいですね」 続いて、夏の間に大きな負担がかかっていたタイヤも、今一度しっかりチェックして欲しいポイント。 「溝があとどのくらいあるかを見るのも大事ですが、ヒビ割れがないか、ゴムが硬くなってないか、そして製造年月をいっしょに確認することをおすすめします。空気圧は最低でも1ヶ月に1回はチェックして欲しいです。フィアット車は空気圧が低下してくると、メーター画面内にチェックランプが点灯するので、不安になってしまうお客様もいらっしゃいますが、事前の警告なので、ガソリンを入れる時など、警告が出る前に空気圧をチェックすることが重要です」 指定空気圧は取扱説明書に記載されているので、一度確認しておくといいですね。秋は台風が発生しやすく、雨の日のドライブも多いかもしれません。溝が減ったタイヤや硬くなったタイヤは滑りやすくなるので、ぜひ早めの点検、交換をおすすめします。 次のページ:【フィアットならではのチェックポイントをご紹介!】

フィアットは自分のアイコンみたいな存在|FIATオーナー紹介

#500#オーナー紹介500 TWINAIRツインエア山形県を中心に、フリーランスの映像作家かつクリエイティブディレクターとして、マルチな活動をしている菊地翼(きくち・つばさ)さん。あまりクルマに詳しくないとおっしゃる菊地さんが、フィアットを好んで乗り続けている理由について、自動車ライター・嶋田智之さんがお話を伺いました。 乗っているクルマで見られ方って変わるんだ 「今ではもう自分のアイコンみたいな存在になっていますね。僕はクルマに詳しくはないし、ドライブに出掛ける趣味もなくて、あくまでも実務のために乗っているようなものなんですけど、本当にいいクルマと出逢えたな、って思っています」 そう語ってくださるのは、菊地翼さん。山形市内に軸足を置き、山形県内を東奔西走しながら活動している映像作家かつ、クリエイティブディレクターです。その“クリエイティブ”の中には写真あり、デザインあり、企画あり、イベントあり、と活動は多岐に渡ります。それらは、すべて映像の仕事を核にして広がっていったもの。同様に映像の仕事から派生した、自治体と協力し合うかたちでの町づくりにも力を注いでいて、山形市から北西20km少々の大江町では、昔の銀行跡をリノベーションしてカフェやギャラリー、レンタルホールを備えた、町の住人と町を訪ねる人をつなぐ『大江町まちなか交流館 ATERA』のプロデュースと運営を担っています。 ▲菊地翼さん また山形市から南西36kmほどの高畠町で、大正時代からの巨大な石切場跡の史跡を会場にした『岩壁音楽祭』というイベントを2回にわたって開催した運営メンバーの中心人物のひとりで、2025年に再び開催を予定しているとのことです。 昔から関心があったのは映像に音楽にクリエーション。クルマにはまったく興味はなくて、動いてくれさえすれば何でもよかった。しかも愛車である『500』は欲しくて買ったというわけでもない。菊地さんはそんなふうに振り返ります。 「最初は家族から譲り受けた小さな国産車に乗っていました。クルマは用事が済ませられれば何でもよかったし、壊れるまではそれでいいって思っていました。ところが、数年乗ったら壊れまして(笑)。以前、僕は山形のFM局に数年間つとめていたんですが、その頃に仕事を通じて知り合ったディーラーの方が紹介してくれて、とあるフランス車を買うことになったんです。乗っているクルマで見られ方って変わるんだ、ということを知りましたし、わりと気に入ってもいたんですけど、それも4年乗ったらエンジンがかからなくなっちゃったんです。それで次は国産車に変えたんですけど、そのクルマも乗れなくなってしまい、同じディーラーの方に再び相談してみることにしました。その方の会社はいろいろなブランドを取り扱うディーラーをやっていて、今度はフィアットを紹介されたんです。でも、僕はその時点ではフィアットに乗りたいとは思ってなかったんですよ。」 それはいったいなぜだったんでしょう? 「まず、小さいこと。現場に行くときには機材とかも積み込まなきゃならないんです。それにあんまりよく走らないんじゃないか、っていう先入観もあったんですよ。かわいいクルマに乗っている人って見られそうなことにも抵抗がありました。でも、よくしてくださっているディーラーの方が結構マジメに勧めてくるし、僕もアシがなくて困っていたので、興味本位でフィアットに乗りはじめたんです。ほかのフィアットに乗っている方は好きで欲しくて購入するんでしょうけど、僕の場合はほかにいい選択肢がなくて『500 TwinAir Pop(チンクエチェント ツインエア ポップ)』を選んだ、っていう感じです」 ▲『500 TwinAir Pop(チンクエチェント ツインエア ポップ)』 次のページ:【想像していたクルマとは違ったフィアット】

創業260年を迎えるトリノ最古のカフェ、Bicerinのフィロソフィーを紐解く。

#500#トリノSWEET LIFE WITH FIATイタリアドルチェ1763年創業のイタリア・トリノの老舗カフェ・Bicerin(ビチェリン)が作る、北イタリアの郷土菓子『バーチ・ディ・ダーマ』。マカロンの原型とも言われる、アーモンド生地でチョコレートを挟んだキュートな焼き菓子です。今回は、Bicerinの歴史や魅力、『バーチ・ディ・ダーマ』のこだわりについて、Bicerin広報室長の柴さやかさんにお話を伺いました。 なお、フィアットでは『500』の限定車『500 1.2 Dolce』の登場を記念して、ただいま『SWEET LIFE WITH FIAT』キャンペーンを実施中。10月は“ココロに残っているスイーツとの思い出”をTwitterに投稿していただくと、抽選で『バーチ・ディ・ダーマ』をプレゼント! キャンペーンの詳細は記事の最後に掲載していますので、ぜひ参加して、心ほどけるひとときを提供する甘~いスイーツを手に入れてください。 イタリア・トリノ最古のカフェ、Bicerinが築いてきた伝統 Bicerin(ビチェリン)をご存じですか。日本上陸は2018年と比較的最近なので、知らない方も多いかもしれません。一方、イタリアでは伝説の老舗カフェとして、全土に名を知らしめています。 Bicerinは、日本の江戸時代にあたる1763年に、フィアットの本拠地でもあるイタリア・トリノに誕生した、トリノ最古のカフェです。トリノのコンソラータ大聖堂の前に質素なテーブルとベンチを並べた小さな店がその始まりでした。 ▲イタリア・トリノにあるCaffè Al Bicerin(カフェ・アル・ビチェリン)店 創業当時、カフェは男性たちが集う場所でしたが、初代の店主ジュゼッペ・デンティスの後、女主人たちがカフェを仕切ってきたこともあってか、女性からも高い人気を集めました。 「もともとは女性のサロンのような場所でもあったと聞いています。現在のオーナーは男性ですが、長く女性がオーナーを務める時代が続いていました。なかでも、1910年から1975年にかけて店を切り盛りしていたカヴァリ家の女性たちの遺産を引き継ぎ、Bicerinの名を世界的なものにしたのは、女主人のひとりであるマリテ・コスタの功績です」(柴さん) 1983年に店を引き継いだ彼女は、かつてトリノに花開いたチョコレート文化を研究し、そのオリジナルともいうべきレシピを再現。また、店や家具を19世紀当時そのままの姿へと復元することに情熱を注いだそうです。マリテは2015年に他界していますが、Bicerinが築いてきた伝統は、マリテの家族と長年彼女を支えてきた女性たちの手によって、現在、そして、未来へ引き継がれていきます。 Bicerinの歴史は、フィアットが推進している女性の社会進出やエンパワーメントを応援するプロジェクト『#ciaoDonna(チャオドンナ)』の理念にもリンクします。Bicerinは創業以来、女性をはじめとしたさまざまな人の時間を豊かに演出してきました。 260周年を間近に控えるBicerinは、その歴史のなかで、多くの偉人にも愛されてきました。トリノに花開いたチョコレート文化の保存にも尽力したことでも知られる、イタリア初代首相、カミーユ・ベンソ・ディ・カヴールもその一人で、入口近くの大理石のテーブルが彼の指定席だったそうです。『三銃士』『モンテクリスト伯』の著者であるアレクサンドル・デュマ・ペールは、友人に送った手紙の中で「トリノを去りがたい理由」としてBicerinをあげ、また、「トリノで見逃せないもののひとつ」とも書き記しています。 そんなBicerinが日本に上陸したのは、前述のとおり2018年とごく最近のことです。 ▲Bicerin 銀座店 「もともとイタリアには、店をチェーン展開していくことを良しとしない文化があります。特にBicerinはファミリー色が強い企業。フランチャイズ化の依頼も断り続けていたそうです。弊社も最初は断られたのですが、伝統を引き継いでいくことに魅了されていた弊社の社長が何度も足を運び、ファミリービジネスに対するイタリアのカルチャーを大事にしていることを理解していただき、ついにアジア展開の許可をいただきました。 実際、いっしょに仕事をしてみると、伝統を大事にしながら、革新を取り入れ、進化させられるものは進化させていくといった、企業の気概を強く感じます。日本独自の企画についても、好意的に受け入れてくれます」(柴さん) 次のページ:【プレゼント商品『バーチ・ディ・ダーマ』 についてご紹介!】

浜名湖ガーデンパークに1,000台のフィアットが大集合!FIAT PICNIC 2022レポート

#500#500X#panda#イベント500eフィアットピクニック静岡県の浜名湖ガーデンパークに全国各地から1,000台を超えるフィアットとアバルトが集結し、『Nuova 500』生誕65周年を祝う『FIAT PICNIC 2022』が開催されました。会場中央にあるステージで行われたさまざまなコンテンツから、同時に開催されていたアクティビティまで、今回のイベントの模様を自動車ライター嶋田智之さんにレポートしていただきました。 FIAT PICNIC 2022にようこそ! 「みなさん、こんにちは!FIAT PICNIC 2022にようこそ!」 9月10日の朝10時。浜名湖ガーデンパークに、MCをつとめるお笑いタレントのレギュラーのおふたりの声が響き渡ります。フィアットファンのための恒例のイベントは、ここ数年はコロナ渦を鑑みて規模を縮小したり、かたちを変えたりしての開催でしたが、今回は例年どおりの大規模開催。受付けがはじまる30分前の朝8時には約900台を想定したメインの駐車エリアはほぼ埋まり、受付け開始と同時に長い列ができていました。みなさんがどれほどこの日を楽しみにしていたかが伺えます。のちに判ったことですが、この日この場に集まったフィアットとアバルトは約1,000台、参加人数も2,000人オーバー。フィアットのイベントとしては世界最大級といっていいでしょう。 開会式のステージにはフィアットのブランドアンバサダーをつとめるティツィアナ・アランプレセさん、ステランティスジャパンのマーケティングダイレクターであるトマ・ビルコさん、同じくフィアットブランドマネージャーの熊崎陽子さんが登壇。レギュラーのおふたりの思わずクスリとさせられてしまう軽快なトークでスタートし、それぞれご挨拶です。 ▲左から、レギュラーのおふたり、ティツィアナ・アランプレセ氏、熊崎陽子氏、トマ・ビルコ氏 まずはティツィアナさんが、今年が『Nuova 500(ヌォーヴァ チンクエチェント)』のデビューから65年目となることにからめ、「私たちはずっとECOを大切にしてきました。今年からは『500(チンクエチェント)』に電気自動車ができたので、将来に向かってヘリテージを大切にしながら、サスティナビリティをもっと大切にしていきたいです」と、『500e(チンクエチェントイー)』の存在の重要性を伝えます。「このイベントはフィアットとアバルトのファミリーイベント。15年も続けてきたので、はじめの頃は小さかったお子さんもすっかり大きくなりました。フィアットに乗る人たちは若々しいです。心がとても若い。それはフィアットLOVEだから、ですね」とフィアット愛の強さをのぞかせました。 フレンチブランドに携わった時間が長いトマさんは、「初めてこのイベントに参加したんですが、朝からみなさんのポジティブなエナジーを感じて、とても感動しています。フィアットオーナーの人たちはすごい。熱いです」と、驚いていた様子でした。「私はまだ勉強しなきゃならないことがたくさんあるから、みなさん、私をつかまえていろいろ教えてください」という言葉には、拍手を送る参加者の姿も。 同じく初参加の熊崎さんも、「この日を楽しみにしていました。こんなにたくさんの色とりどりのフィアットを見て、みなさんの笑顔を見て、本当に感動しています」と、ニコやか。「これからもフィアットはサステナブルな活動と女性を応援し続けるブランドでありたいと思っています。ハッピーで楽しいイベントやキャンペーンを今後も企画していきます。楽しみにしていてください」と嬉しいコメントをくださいました。 そして開会式の最後に、参加者全員で記念撮影。地上からとドローンからの2パターンの撮影が行われました。数え切れないほどのフィアット乗りがギュッと集まる光景は圧巻です。 “誕生会”をテーマとしたコンテンツスタート! 記念撮影が終わると、いよいよイベントが本格的にスタート。まずは『FIAT♡PETSファッションコンテスト』です。今年のドレスコードは“誕生会”。フィアットのクルマたちが愛玩動物っぽいからなのか、あるいはペットっぽいからフィアットを選ぶのか。フィアット好きには動物好きが多いようで、愛らしい衣装で着飾ったワンちゃんたちの姿をやさしい笑顔で見つめる人の多かったこと。とてもフィアットらしいあたたかな催しだな、と感じました。 続いては『フィアット デコレーションコンテスト』。ステージの両サイドに5台ずつ、“Forever Young”をテーマにデコレーションされた『500』&『500X』が並んでいます。思い思いのセンスやアイデアで飾られたクルマたちはなかなか見もので、カメラを向ける人も多々。8月にインタビューさせていただいたフラワーアーティストの鵜飼桃子さんもお友達といっしょに参加していて、クラシック『500』を生花で彩った作品は注目を浴びていました。ほかにもルーフの上でピクニックを表現しているクルマあり、浦和レッズ仕様のクルマあり、人気キャラクターに変身しているクルマあり、と賑やかです。はたして栄冠は誰の手に……? お昼になると、世界的なバイオリニストであり、フィアットの熱心なファンでもある古澤巌さんの生演奏がはじまりました。芝生エリアには参加者のみなさんがたくさんのテントを張っていたのですが、美しく澄み渡る感動的な音色に、ほとんどの人がテントから出て聴き入っていたほどでした。 ステージの裏でも大盛り上がり!出展ブースもご紹介 総合受付の近くに長い列ができていました。見に行くと、柴野大造さん率いる“MALGA GELATO”のジェラートが、参加者に配られていました。強烈に暑かったこの日、世界が認めた美味なるジェラートは、一服の清涼剤どころか天国に感じられたことでしょう。 ワークショップも人がひっきりなしです。間伐材から抽出した精油でアロマスプレー作りを体験できる『MEGURIWA』。ハーバリウム作りの『KEI FLOWER』、手染めバッグ作りの『山口屋染房』、木製カレンダーやペン立てを作る『ヒゲゴニア』といった、浜名湖ガーデンパークが展開するワークショップを招いたFIAT × HAMANAKOのコーナー。お子様たちが塗り絵を楽しめる『CIAO! BAMBINA ARIA』。体験というのは旅を何倍にも楽しくしてくれるもの。笑顔で手を動かす人たちで常に満員でした。

インスタしチャオ!美しい夕景とフィアット

#500#500C#panda#インスタ#カメラ#ドライブお出かけ9月も中旬、そろそろ秋の気配が感じられる頃となりました。今回の『インスタしチャオ!』のテーマは、“夕日とフィアット”。Instagramに投稿されているたくさんの写真の中から、美しい夕日や夕暮れの空をバッグに撮影されたフィアットの投稿を7つご紹介。『500(チンクエチェント)』、『500C(チンクエチェントシー)』、『Panda(パンダ)』オーナーのみなさんに、写真を撮影したときのエピソードなどをお伺いしました。 1. 夕時の横浜とチンクエチェント Hawaiisun Styleさん(@anelaisao ) 場所:神奈川県横浜市 「雲ひとつない快晴よりも、このくらい雲が多いときが好きです。刻々と色や形を変えて織りなす光のグラデーションは、数分間のショータイムという感じで心癒されるひとときです。(Hawaiisun Styleさん)」 深いオレンジの夕日と、シチリア オレンジのボディカラーがマッチしている素敵な写真です。 2. 夕暮れの空と『500』のお尻 まさたろうさん(@masataro) 場所: 東京都八王子市某所 「夕焼けがあまりに綺麗だったので、夕日が一番色づいている角度と、お気に入りの前期型のテールランプが入るような画角で写真を撮りつつ、フォロワーさんたちに入籍のお知らせを交えて投稿しました。(まさたろうさん)」 夕焼けに染まる幻想的な雲が広がった、とても綺麗な空と『500』の一枚です。ご入籍おめでとうございます! 3. 電車越しの夕日を眺める『500』 モジェ(25)さん(@moje_giulietta) 場所: 愛知県 豊橋鉄道渥美線沿線 夕日がちょうど少し電車に差し掛かっていて、それを眺めているような『500』の写真。 「電車が通るタイミングを狙って撮影しました。田舎なので本数は少ないですが、待ち時間に『500』を眺めるのも至福のひととときです。撮影時のポイントは、夕焼けの色が綺麗に写るように、逆光で少し暗めに撮影すること。そしてテールランプを点けているのもこだわりポイントです。(モジェ(25)さん)」 4. 富士山と雲間から輝く夕日 Kensuke Imamuraさん(@imaimaquen ) 場所: 静岡県裾野市 パノラマロード付近 「富士山は四季で表情が刻々と変化するので、それがまた楽しい。夏は冠雪がありませんが、その分シルエットを楽しむことができます。富士山と『500』のコラボ、飽きませんね。(Kensuke Imamuraさん)」 撮影当日は、雲間から射す夕日が凄まじかったとのこと。夕日の光芒(こうぼう)を写真におさめた、印象的な一枚です。 5. 遠くに浮かぶ夕日と一緒に ワさん(@saw_rld.fiat) 場所:熊本県某所 「他のオーナーさんたちがたくさん良い写真を撮ってらっしゃるので、私も“私だけのチンクちゃん”を上手に撮りたいと言って、家族とお出かけしたときの写真です。道を間違って狭い狭い山道を走っていたところ、綺麗な景色を見つけ、思わず降りて写真を撮りました(ワさん)」 ブルーからオレンジのグラデーションの空が綺麗な一枚。ぽっかり浮かぶ夕日に癒やされます。 6.

素材そのものより美味しくなければ意味がない。ジェラート世界チャンピオン・柴野大造さんが絶対に譲れないもの

#500#ジェラートイタリアドルチェフィアット『500』の限定車『500 1.2 Dolce』の登場を記念して、オリジナルジェラート2種が誕生しました。開発を担当したのは、ジェラートフェスティバルで世界総合優勝に輝いた経験を持つ、柴野大造さん。今回は柴野さんにジェラートの思い、そしてオリジナルジェラートについて紹介してもらいました。 また、こちらの2種類のオリジナルジェラートを含めた、6種類のマルガジェラートの詰め合わせを抽選で、100名の方にプレゼントします。キャンペーンの詳細は記事の最後に載せていますので、ぜひご覧ください。 ジェラート世界チャンピオンの絶対的な自信 柴野大造さんは、いま日本でもっとも有名なジェラート職人のひとりです。2017年、イタリア・パレルモで開かれた世界最大のジェラート祭コンペティション部門で優勝。一度、彼のジェラートを食べたら、誰もがその美味しさの虜になると言われています。 柴野さんは1975年、酪農家の長男として石川県能登町で生まれました。高校卒業後は家業を継ぐために、東京農業大学に進学します。そんな柴野さんがジェラートと運命の出会いを果たしたのは、大学3年生の夏休みに実家に帰省していたときのことでした。 「その時、冷蔵庫に入っていた、実家の牧場の牛乳を久しぶりに飲んでみたところ、稲妻が走るくらいに美味しかったんです」 ▲柴野大造さん 折しも国の補助事業の一環で、当時、実家の牧場にはジェラートを作る機械が置かれていました。ちょうど試作を行っており、機械のヘリについていたジェラートをすくって食べた柴野さんは、「美味しくて、再度、稲妻が走りました(笑)」と当時を振り返ります。 卒業後、実家に戻った柴野さんは、実家が営む酪農業と両立しながら、1999年に『マルガージェラート 能登本店』をオープンします。 ▲マルガージェラート 能登本店(柴野さんご提供) 柴野さんのジェラートは地元の人を中心に受け入れられ、ポップアップショップのソフトクリームも話題を呼びますが、「自分のジェラートは世界でどこまで通用するのか」「世界で挑戦したい」という欲望がわきあがっていきました。やがて柴野さんは「ルールもわからないまま(笑)」、イタリアの大会に出場することを決意します。 「もちろん誰にも相手にされず、帰りの飛行機でなぜ通用しないのか模索しました。それが5年くらい続いたかな……。それでも、メゲませんでしたね(笑)」 そんな折、イタリアでとあるおじいさんが、「君、面白いことをしているね。うちのラボに来てみないか」と声をかけてくれたそうです。 「藁にもすがる思いで、おじいさんのラボ(レッジョディカラブリア)に行きました」 おじいさんの正体は、当時のジェラート協会の会長のお父様。「ここで特訓していきなさい」と柴野さんは言われ、そこでジェラートの美味しさの背景に科学理論があることを徹底的に叩き込まれます。 「固形分と水分と空気の含有率のルールなど、組成理論について一から学びました。そこからです、僕の快進撃が始まったのは!」 2015年に日本ジェラート協会が主宰するコンテストで、ジェラート日本チャンピオンに選ばれた時も「120%の自信がありました」と力強く言い切ります。 「コンテストに出ると決めた僕が最初に考えたのは、レシピではなく、優勝スピーチでした。僕はタイトルを取るために、ジェラート職人になったわけではありません。ジェラートを日本に文化として根付かせる使命を背負っていると自負しています。タイトルは素材と向き合う入り口でしかありません」 その言葉のとおり2017年、4日間で20万人を動員するイタリア最大のジェラートフェスティバル『Sherbeth Festival』で総合優勝。アジア人初の世界チャンピオンに輝きます。その後もワールドカップ日本代表キャプテンをつとめたり洋菓子世界大会(ミラノ)の日本代表監督に就任し世界一に導きます。そして2021年にはミラノで『世界最高のジェラテリア(世界洋菓子連盟主催)』の称号を獲得します。 「日々努力しながら動いていないと、チャンスは見逃してしまうもの。石川の店舗に引きこもっていたら、絶対にこの展開はなかったはずです」 柴野さんの生き生きとした表情からは、これまで積み重ねてきたことへの、絶対的な自信がうかがえます。 ▲柴野さんがジェラートフェスティバルで優勝された時のお写真(柴野さんご提供) “五感で感じられる”ジェラート そんな柴野さんが運営する『マルガージェラート』のジェラートを、今回『500 1.2 Dolce』の誕生を記念したキャンペーンでプレゼントすることに。なかでも、今回のために開発された『ピーチカルダモンレモン』と『ピスタチオオレンジレモン』の2種類のオリジナルフレーバーは、このキャンペーンでしか味わえません。 また、今回のキャンペーンでは、これに既存のフレーバーの中から、特に人気の高い『プレミアムバニラ』『加賀棒茶』『塩キャラメル』『マスカルポーネとオレンジバニラ』を加えたジェラート6個をセットにして、オリジナルトートバッグやオリジナルアイスクリームスプーンとともにお届けします。 では、柴野さんに2種のオリジナルジェラート『ピーチカルダモンレモン』と『ピスタチオオレンジレモン』について、じっくりと語ってもらうことにしましょう。 ▲『ピスタチオオレンジレモン』(左)、『ピーチカルダモンレモン』(右) 「『ピーチカルダモンレモン』は、SDGsの考えをベースに作っています。桃は、契約農家から流通に乗りにくい規格外品を購入しました。ジェラートは素材をつぶして使いますから、多少形が悪くても関係ありません。傷んでいれば、その部分を削って使います。」 ジェラートを作るにあたり、柴野さんが大切にしているのは“五感で感じられる”こと。特に、香りから続く“五分間の幸福な余韻”にこだわっていると言います。 「今回は、強烈で鮮烈なカルダモンを合わせました。鼻から抜けるときの香りも桃にマッチすると思います。気持ちいい心地いい時間が持続する、そんなデザインで構成しました。また、フィアットがイタリア車ということもあり、“イタリア人から見た日本”という視点も意識しています。桃はジェラートにすると味や香りがぼやけがちなので、レモンのゼスト(皮)と果汁でまとめました」

「かわいい!」が止まらないクルマ|FIATオーナー紹介

#500#500X#オーナー紹介母娘2世代母娘2世代でフィアットに乗っている、かおるさんとあゆかさん。お母さまのかおるさんが『500』に乗っており、お嬢さまのあゆかさんが『500X』を購入し溺愛しているとのこと。そんなおふたりのフィアットを購入したきっかけや、それぞれのフィアットへ感じている魅力、母娘にとってのフィアットの存在について、自動車ライター嶋田智之さんが伺いました。 自分が本当に気に入ったクルマに乗れば後悔しないはず 「かわいい」「やっぱりかわいい」「ほんとにかわいい」 この日、何度この言葉を耳にしたことでしょう。自分たちが撮影されているのに隙を見つけては愛車をカメラで撮影していた、ふたりの女性の嬉しそうな声。ほぼ溺愛といったトーンです。およそ5年前に購入した『500』に乗る母、かおるさん。そして1年半ほど前に購入した『500X』に乗る娘、あゆかさん。母と娘がそれぞれフィアットを愛車にしている、かおるさんあゆかさん親子です。 ▲あゆかさん(左)、かおるさん(右) ふたりのフィアット物語は、かおるさんが『500』を購入したことからスタートします。 かおるさん「ちょうど結婚30周年の年に子供たちが家から巣立って、主人とふたりの生活になったんです。そこにクルマの買い換え時期が重なって、記念も兼ねて何に乗ろう?って考えたのがきっかけです。それまでもスタイルのいい小さなクルマに乗っていて、やっぱり次もかわいいクルマに乗りたかったんですね。私はハンドクラフトが好きで、ハンドメイドマーケットとかに行くとクリエイターさんたちがおしゃれなクルマに乗っていることが多くて、そこで『あのクルマかわいいな、私もあのクルマに乗りたいな』と思ったのが『500』だったんです。そのことを主人に話したら、『それってガイシャだよ?フィアットだよ?』っていわれました(笑)」 ▲『500』 それとなく反対された感じですか? かおるさん「反対というか、“なぜ?”みたいな感じでした。私はフィアットがイタリアのクルマだっていうことも知らなかったくらいだから、そのとき主人が何をいおうとしているのかさっぱり解らなかったんです。でも、これだけかわいいって感じられるクルマはほかにはなくて、自分が本当に気に入ったクルマに乗れば後悔しないはず、と思って買っちゃいました(笑)。最初はデュアロジックに慣れてなくてギクシャクしちゃっていたんですけど、でもそういうちょっとだけクセのあるところもかわいいと思ったし、クセを意識しながら走るのも、初めてだったから楽しかった。今はもう普通に走れていますけど、やっぱり乗ると楽しくてしょうがないんですよ」 日頃はどんなふうに乗ってらっしゃるのですか? かおるさん「通勤と買い物と、ときどきお出かけするくらいですね。日常のパートナーみたいな存在です。小さいクルマですけど家族4人でのお出かけも普通にできるし、荷物もわりと積めるし、不満はありません。まいにちいっしょに暮らしていて、かわいいし、いつも笑っていてくれるから、癒されちゃったりしています。通勤に1時間くらいかかるんですけど、ドライブしながら通勤しているような感覚があるから、楽しくてちっとも苦にならないんですよ。それにエアコンのスイッチのところとかが全部マルなのがまたかわいくて、見ていると渋滞も気にならないくらい。本当にかわいいクルマで、5年経っても気持ちはまったく変わってないです」 “かわいい”と“かっこいい”を両方持っているクルマ あゆかさんが『500X』を購入されたのは、そういうお母さんの姿を見ていたから、ですか? あゆかさん「違います(笑)。私はクルマにはほとんど興味がなくて、仕事の行き帰りに使えて友達と遊びに行ければいいぐらいに思っていたんですよ。だから最初はお母さんが買ってくれた“普通”のクルマに乗っていました。でもあるとき、お母さんのクルマと同じ顔をしているのに4ドアでもっと大きいクルマが走っているのを見て、驚いてその場でお母さんに電話したんですよ。そしたら普通に“あるわよ”って返事が返ってきて(笑)。それが『500X』を知ったきっかけでした」 ▲『500X』 かおるさん「娘がフィアットに興味を持ったことにビックリでした。台風で瓦が飛んできて自分のクルマの屋根に刺さっちゃって、それでも修理に出すまでのしばらくの間、ガムテープで穴をふさいで走っていたくらいクルマに興味がなかったのに(笑)」 あゆかさん「瓦が刺さっているのを最初に見たときには泣きましたよ。でもお母さんが買ってくれたクルマだから、乗れなくなるまでは直しながら大切に乗ろうと思っていたんです。買い換える気はまったくなかったんですよ」 なのに、ちょっと大きくて4ドアのフィアットを見て衝撃を受けちゃったんですね? あゆかさん「かわいい、って思ったんです。次に乗るクルマはSUVがいいって思っていたところもありました。そうしたら、少ししてクルマをぶつけられちゃったんですよ。それで車検も近かったこともあって、買い替えを考えたんです。お母さんといっしょにショールームに行って実物を見たら、なにコレかわいすぎる!って感動して(笑)。ちゃんと『500X』を見たのはその日が初めてだったんですけど、日本車にこういうクルマはないなって思いました。それからはまいにちインターネットで『500X』を検索してばかり。でも、実はショールームに行ったときにはすでに試乗もさせてもらって、絶対にこの子を買う!って決めていたんですよ。もちろんお父さんにも話しました。そうしたらお母さんのときと似た感じで、『ハイオクだよ?』っていわれました(笑)」 お父さんは、娘までフィアットを買うのか、っていう気持ちだったのかもしれませんね(笑)。 あゆかさん「維持費のこととかを心配してくれたんでしょうけどね。半年くらいじっくり考えなさい、ほかのクルマも見なさいっていわれて、日本車も含めていろいろ見て回ったんですけど、どれもピンと来なかったし、何より『500X』を買うって心に決めていて欲しくて欲しくて仕方なかったから、半年後に買いました。維持費がどうとか、そういうのはまったく気にしてなかったです(笑)。長くつきあうんだし、自分が心から気に入ったかわいいクルマと過ごしたら、いつでも絶対に気分がいいはず。そう思ったんですよ」 そのかわいさも含めて、『500X』のどんなところに惹かれたんですか? あゆかさん「まずはフォルムですね。“かわいい”と“かっこいい”を両方持っているクルマじゃないですか。それにベージュの色も、すごくかわいくて。置いてあるのを見ただけで『ああ、うちの子かわいい!』って思っちゃうし、ほかのクルマと並んでいても『うちの子がいちばん光ってる!』って思っちゃう(笑)。使い勝手もものすごくいいですね。室内が広いから何でも載せすぎちゃって、洗車のグッズとかも入れっぱなしです。私、自分で手洗いしないと気がすまないんですよ。前のクルマは自分で洗車したことなんて一度もなかったのに」 普段はどんなふうに『500X』に乗っているんですか? あゆかさん「お出かけが多いですね。それまでのクルマではちょっと怖くて、実は高速道路に入ったことがなかったんですよ。でも『500X』は安定していて怖くないし、乗っていて楽しいから、高速道路に入ってみたんです。そしたらすごく便利で(笑)。これならどこにでもいけるじゃん、って思いました。それからずいぶん遠出をするようにもなったんですけど、2時間が30分に感じちゃうくらい、乗っていて楽しい。休みの日は必ずどこかに行っているし、仕事が終わった後もどこかに行っています。1日1回はちゃんと乗らないと落ち着かなくて。悲しいことに通勤は5分くらいなので、家にいて『500X』を眺めていると、ああ乗りたいって思っちゃう。それで乗って帰ってくると、また眺めちゃう。本当にかわいいクルマで、もう全部好き」 フィアットは家族をつなげてくれる存在 かおるさんは、娘さんがフィアットに乗っていることをどう感じていらっしゃいますか? かおるさん「前からクルマの運転は嫌いじゃなかったとは思うんですけど、今はものすごく楽しそう。驚くほどポジティブにあっちこっちへ走って行ってるみたいで。その楽しそうな感じがいちばんかな、と思いますね」 逆にあゆかさんは、お母さんがフィアットに乗っていることをどう感じていらっしゃいますか? あゆかさん「最初は何とも思ってなかったんですけど、でも自分がフィアットに乗るようになってから、お母さんのクルマもかわいいと思うようになりました。気持ちのどこかでかわいいって感じているところがあったから、『500X』を初めて見たときに衝撃を受けたんでしょうね。お母さんが『500』に乗ってなかったら、私が『500X』に乗ることはなかったと思います。それに『500X』と『500』が並ぶと、すごくかわいいんですよ。並べて写真を撮ってInstagramにアップしたりするのも楽しいし、今日もそうだったけど、いっしょに走るのも楽しい。最近は2台で移動することが増えて、私はお姉ちゃんを隣に乗せて、お母さんはお父さんといっしょで、そういうお出かけの仕方もとっても楽しいです」

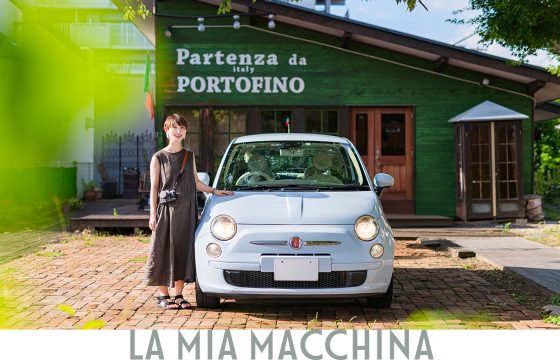

プロのフォトグラファーがレクチャー! #相棒フィアットを素敵に写す撮影テクニック

#500#カメラ撮影テクニック相棒フィアットフィアットオーナーにとって、自身の愛車は単なる移動手段としてのクルマではなく、ライフスタイルを共にする“相棒”のような存在です。事実、TwitterやInstagramなどのSNSには、『#相棒フィアット』のハッシュタグをつけて、愛車自慢をしている投稿がたくさん! オーナーたちにとって、いい感じのスポットを見つけて愛車を撮影することは、ドライブ中の楽しみのひとつとして定番になっています。そこで今回は、より素敵に、よりかわいく、フィアットを撮影するコツやテクニックを、プロのフォトグラファーがレクチャー。実際に『500(チンクエチェント)』に乗ってドライブしながら、さまざまなスポットで撮影を行い、その写真をもとにポイントを教えてもらいました。 ※写真を撮影する際は、他の人の邪魔にならないよう注意してください。また公道での撮影は道路交通法に則り撮影を行いましょう。 “大事な相棒”&“愛するペット”を撮影する基本テクニック 今回の撮影テクニック特集でレクチャーしてくれるのは、プロのフォトグラファーとしてコアなモーターマガジンから人気ファッション誌まで幅広く活躍し、プライベートではクルマやバイクなど乗り物全般を愛する安井宏充(やすい・ひろみつ)さんです。 今回、安井さんは実際に『500』を運転しながら、気に入ったスポットで撮影! 撮影終了後、フィアットをより素敵な写真に収めるためのちょっとした撮影テクニックや、ロケーション選びの際に気をつけた点などについて伺いました。 「まず、『500』はコンパクトでかわいいフォルムということが伝わるように、基本的にはクルマに寄りすぎず、風景や建物なども写り込むような距離感で撮影しました。それによって対象物との比較で、『500』の大きさが視覚的に伝わると思います。あと個人的な好みでは真横とか真正面とか“真”がつく角度が好きなので、『500』もそういう角度で撮ってみるとかわいく写りましたね。あとは大きなクルマの場合だとあおって撮ると迫力を出すことができますが、『500』に関しては立ったままの目線ぐらいで撮ると、バランス良く、かわいく写るように感じました。ロケーションに関しては、建物なら近代的なものよりも歴史を感じるもののほうが、『500』には似合いますね」 あと『500』ならではの特徴といえば、その“顔”。まるで生き物のように見えるキュートなデザイン&フォルムから、オーナーたちはよく愛車のことを、“相棒”のほかに“ペット”とも語ります。 「『500』の顔はヘッドライトが目、その下のフォグランプがほっぺた、フロントグリルが口のように見えてかわいいですよね。先ほど距離感の話をしましたが、顔に関しては近くに寄って撮ると、より“生き物”っぽいというか、“動物”っぽく見えましたね」 オーナーにとって日々を共にする愛すべき“ペット”が、ぶらり街へ、自然へ。さまざまな空間の中にちょこんと佇むその姿を収めた写真からは、愛くるしさがたっぷり伝わってきます。 「さらに今回のオレンジのようなPOPなカラーは、都会でも自然でも、どんなシチュエーションでも映えました。個人的には特に緑の中で映えるように感じましたね。あとこういう色は逆光よりも順光のほうがキレイに映るので、それは撮影の際に少し意識してみてください」 また、一眼レフといった本格的なカメラを持っていないフィアットオーナーもいるかと思いますが、安井さんの話によると、スマホでもちょっとしたコツで『500』の素敵な写真は撮影可能とのこと! 「今のスマホは明るさの調節なども簡単にできますし、もともとスマホはワイド目の広角レンズのため、被写体に近くても周りの風景などを入れやすい。その特性を利用して、冒頭でも話したようにクルマに寄りすぎずに撮影すれば、『500』のかわいさが出た写真を撮れると思います」 ポイントは「情報量を少なく」&「非日常感を演出する」 ここからは、実際に安井さんが撮った写真の中から、特にお気に入りの一枚をスポット別にセレクト! それぞれの写真撮影の際に、意識したポイントについてコメントをもらいました。 〈スポット①〉駅 「この写真は背景にある歴史的な建造物と『500』の並びが印象的だったので、寄りで撮って切れてしまうよりは、しっかりと背景が入るような距離まで引いて撮ることを意識しました。あとは、建造物とクルマと道路の横のラインがキレイに揃うように真横から撮りました」 〈スポット②〉駐車場 「この場所に限らずですが、まずまわりにほかのクルマを入れないことがマスト。それに加えて、できるだけ細かな物、例えばここなら消化器などが映らないほうがキレイな写真になります。やはり写真の中の情報量が多くなればなるほど、写真が素人っぽく見えてしまいますね」 〈スポット③〉埠頭 「橋がダイナミックに見えるスポットってあまりないですし、うしろのトレーラーも非日常的。背景のダイナミックなイメージと、『500』のキュートなイメージのコントラストがあって撮ってみたくなりました。ちょっと『500』が迷い込んだような感じもしますね」 〈スポット④〉高架下 「この写真は、線路の隙間から光が落ちていたので、それを効果的に入れてみました。あとはこれも駐車場の写真と同じで、写真には映っていない左端に自販機がありましたが、そういう余計なものを入れないほうが『ここはどこなんだろう……?』という非日常感を出せると思います」 〈スポット⑤〉自然 「手前に雑草が入ると現実感が出る気がして、すっきりとした構図に映るように撮影しました。自然の緑と『500』のオレンジの組み合わせもキレイですね。あと細かいテクニックだと、ステアリングを切ってフロントホイールを振ることで、生き物らしい動きが出る気がします」 〈スポット⑥〉街中 「フィアットが生まれたイタリアっぽい石畳のスポットで、クルマのお尻のほうから撮影しました。これも情報量を少なくして見る人の想像をふくらませたいので、歩行者などがいないタイミングがベストです。街中では、道路のルールを守って撮影するようにしてください」 ドライブ&最高の一枚を撮影して楽しむフィアットライフ! 全体を通して、フィアットの撮影は“ファンタジー感”を演出すると、素敵な写真になる確率がUP!「どこか不思議な空間に『500』が突如舞い降りた」──そんな瞬間を切り取ると、世界観に合った写真を撮ることができるかもしれません。あなたの相棒であり、愛すべきペットがより映えるスポットを探しながら、ドライブを楽しんでください。そしてもし最高の一枚が撮れたら、ぜひ『#相棒フィアット』のハッシュタグを付けて、TwitterやInstagramなどのSNSに投稿してみてください。

500は私の大切な宝物であり家族の一員|FIATオーナー紹介

#500#イラスト#オーナー紹介フラワーアーティストフィアット乗りのなかで密かに人気を集める『500』のポストカードや、優しいタッチで描かれたクルマのLINEスタンプ。そのイラストを手がけているのは『500』オーナーの鵜飼桃子(うかい・ももこ)さんです。そんな鵜飼さんが感じているフィアットの魅力に加え、本業のお仕事でも大活躍だという『500』とのライフスタイルについて、自動車ライター嶋田智之さんが伺いました。 眺めているだけでほんのりと幸せな気持ちになるイラスト ▲鵜飼桃子さん 「『500』に乗っていなかったら、今のような活動をすることはなかったかもしれませんね」 そう語ってくれたmomoちゃんこと鵜飼桃子さんを知ったのは、彼女が描くイラストがきっかけでした。イタリア車を中心とするイベントの会場で彼女が描いたイラストのポストカードを持っている方がいて「フィアットに乗っている人の間で、非売品だからっていうこともあって、秘かに人気なんです」と教えてくれたのでした。同時に「“ぶーぶとゆかいななかまたち”っていうLINEスタンプもあって、フィアット乗りの中にはファンが多いんですよ」と話してくれました。 ▲ポストカード ▲LINEスタンプ 絶妙な淡い色彩で描かれた、愛らしい『500』のポストカード。フィアットにインスパイアされたように思えるクルマたちが優しいタッチで並ぶ、微笑ましい印象のLINEスタンプ。独特の雰囲気があって、眺めているだけでほんのりと幸せな気持ちになってきます。なので、鵜飼さんはイラストレーターなのだと思い込んでいたのです。そのつもりで会いにいってみると……。 「イラストはただの趣味で、描きたいから描いているだけなんです(笑)。本業はお花の仕事なんですよ」 聞けば鵜飼さんは、フラワーアーティストでありフラワーライフクリエイターでもある花の専門家。日頃は花屋さんの仕事をこなしつつ、個人として活動するための“atelier cinque(アトリエチンク)”を立ち上げ、プリザーブドフラワーやドライフラワーでハンドメイドするリースやアレンジ、そしてもちろん生花のアレンジなども手掛け、お客さんの注文に応じたり、ワークショップを開いたり、作品をマルシェで販売したりしています。 「花屋さんには社用車がないので、私の『500』で花市場にも行きますし、配達にも出掛けます。小さいクルマだから荷物がたくさん積めないと思っている人が多いと思うんですけど、見た目と違って結構たくさん積めるんですよ。大きなフラワーアレンジや胡蝶蘭だって当たり前のように積めちゃうし、花材の仕入れをするときも、リアシートを倒せば意外と余裕でモリモリとお花を積めちゃいます。助手席と運転席の間にも細い花をポンポンって置いたりとか。隙間も楽しく使えますよ。ボディが小さくて小回りが利くから、狭い道にも楽々入れて、配達先が入り組んだ路地にあっても困るようなことがありません。不自由なことは何ひとつないですね」 人を笑顔にしてくれるクルマ “花”と『500』って、見ているだけで人を幸せな気持ちにさせるっていうところが共通していると思うんですけど、最初から仕事に使おうと思って購入されたんですか? 「どちらかといえば、自然にそうなったっていう感じですね。もともと最初に『500』を意識したのは、高校生の時だったんです。私、片道9キロぐらいの自転車通学で(笑)、自転車に乗りながら道行くクルマを見るのが好きだったんですよ。美術部だったので、クルマのデザインというか、かたちを眺めるのが楽しかったんですね。そんな中でいちばんかわいいって感じたのが『500』で、その頃から自分でクルマに乗ることになったときの候補にしようって思っていました。でも、免許をとってからも、最初のうちは実家にあった軽自動車にたまに乗るくらいで、あまりこだわりはなかったんですよね」 にも関わらず今はこうして『500』にお乗りです。何かきっかけはあったんですか? 「結婚と同時にクルマがないと不便な場所に移り住んだので、自分のクルマを持とうと考えたのがきっかけでした。ちょっと変わったクルマに乗りたいと思っていろいろ探していたところ、高校生の頃にかわいいって思った『500』に、デュアロジックっていう独特のトランスミッションがあるのを知って、それはいいかも、って感じたんですよ。誰でも乗れるんだけど、でも普通のオートマチック車じゃない、っていうところに興味を持ったんですよね。そういうタイミングでこのチャチャチャアズールの『500』と出逢って『ああ、見ちゃった!もうこの子しかない』って。運命の糸まで見えちゃったんですよね(笑)。その日のうちに、試乗も何もせず『これください』って契約してきちゃいました。クルマの買い方とか、よくわからなかったので。でも、完全なデザイン買い、色買いですよね」 ▲『500』 初めて乗ったときには、どんなことを感じました? 「まずはかわいいと思っていたデザインと大好きな色に包まれて走っているっていうことの嬉しさ、かな。このかたちとこの色の組み合わせが、私にとって最高なんですよね。それともうひとつときめいたのは、白いステアリングと、その真ん中に赤いFIATのエンブレム、奥には丸いメーター。そういうところもかわいくて(笑)」 「それからは、乗るたびにどんどん好きになっちゃいました。走っていても楽しいですよね。スイスイッて曲がってくれて気持ちいい。お尻のほんわかしたラインも好きだし、大きく開く重いドアも、たまにはさまれるけど(笑)、そんなところも生き物みたいでかわいい。何から何まで全部好きになりました。買ってから5年経ちますけど、今も全部好き。自動車に対してここまで愛着を感じるとは思ってなかったです。手洗い洗車なんてクルマ好きの男性がすることだと思っていたのに『500』と出会ってからは朝早く起きて自分で手洗い。クルマが『気持ちいいな〜』って喜んでくれるような気がして(笑)」 そういえば鵜飼さんご自身のInstagram(@fiat_to_momo)も『500』の写真が並んでいて楽しい印象ですけど、“atelier cinque”のInstagram(@atelier_____500)の方には『500』のラゲッジルームを作品の展示に使っている写真がありました。 「“atelier cinque”としてマルシェに出展することも多くて、クルマが入れるマルシェは、必ず『500』といっしょです。あるとき『500』にお花をもりもりに積んでいって、後ろを大きく開けてそこにお花を並べて販売したら絶対かわいいよね、って思いついちゃったんです。それからはお花が好きな方はもちろんですけど、奥さんがお花を見ている間に旦那さんがクルマをジッと眺めていたり『500』オーナーの方やおじいちゃんが『イタリアのクルマが凄く好きなんだ』ってお話をしに来てくれたり。『500』ってマルシェの雰囲気に似合っているのにマルシェで見かけることはほとんどないせいか、お花にはぜんぜん興味ないけどクルマを見に来てくれる人とかも増えましたね(笑)」 「もちろん女性のお客さんからも『かわいいクルマですね』って好評で、すぐに仲良くなれちゃう。本当に人を笑顔にしてくれるクルマなんですよね。だから『500』といっしょにマルシェに出る日は1日ずっと楽しいんですよ。私は『500』と出逢ったことで、好きなものや好きな人に囲まれて好きなことができるっていうのは、本当に幸せなことなんだって気づかされました。『500』を通じて、友達もたくさんできました。そんなところから、お花好きな方やクルマ好きの方が気軽に遊びに来られる自分のお店をいつか持ちたい!っていう将来の夢もできました。『500』に出逢ってなかったら、まったく違う人生になっていたんじゃないかと思いますね」 『500』とずっといっしょに暮らしていきたい 最後の質問です。鵜飼さんにとって『500』はどのような存在ですか? 「愛車でもあるし、仕事のパートナーでもあるし。……というか、まいにちのほとんどに『500』が関わっていて、ほとんど自分の一部みたいな感じですね。ビルドインガレージを作っていっしょに添い寝したいくらい大好きです(笑)。いろんな動物といっしょに暮らしているんですけど、同じくらいかわいいです。私、現在妊娠していまして、このクルマは子育てには不向きといわれたりもしたんですけど『500』はただの自動車ではなく私の大切な宝物だし家族でもあるので、これから生まれてくる子供にも『500』を家族の一員のように感じながら育ってもらえたらいいな、と思います。もちろん手放す気なんてぜんぜんありません。これから先、何年乗れるかわからないですけど、ずっといっしょに暮らしていきたいです」 これからしばらくは子供のことを考えてマルシェはお休みということですが、それでも「ギリギリまでツーリングには行きます(笑)」と、熱愛さめやらぬ感じの鵜飼さん。お次はお子さんが生まれてしばらくしてから『500』と子育ての関係についてお話をうかがいにお邪魔しますね。 FIAT 500の詳細はこちら