一人ひとりの“好き”が集まる「#LOVEFIAT_2021」

#500_mimosa#happyfiat_yellow#LOVEFIAT_2020#LOVEFIAT_2021#インスタ#カメラ#写真なかなか自由にお出かけできない毎日。おうち時間のなかでも、何か楽しいことに触れて、気分を上げたいものです。 そこでフィアットでは、みなさんに楽しんでもらえるように、フォトコンテスト「#LOVE FIAT 2021」を開催します。これはあなたの好きな写真を、ハッシュタグ「#LOVEFIAT_2021」をつけてインスタグラムに投稿してもらうキャンペーンです。 過去にも、インスタグラムでさまざまなフォトコンテストを開催してきました。今回はとくに投稿数の多かった2つのフォトコンテスト「LOVE FIAT 2020」「FIAT HAPPY YELLOW」から、編集部が独断で選んだ素敵な写真をご紹介します。その写真をお楽しみいただくとともに、「#LOVEFIAT_2021」の投稿の参考にしてくださいね。 「LOVE FIAT 2020」 バレンタインシーズンにぴったりな投稿キャンペーンが、2020年2月に開催された「LOVE FIAT 2020」です。みなさんの“好き”がたっぷり詰まった写真を、ハッシュタグ「#LOVEFIAT_2020」をつけて投稿してもらいました。 このキャンペーンで「好きなもの」を紹介してもらったのは、バレンタインデーがある2月に、フィアットオーナーさまも、まだそうでない人も気軽に参加できるようにするため。自分の好きなものを投稿してもらうことで「生活にさらなる彩りを」と考えて企画したキャンペーンです。 その結果、フィアットとの愛や繋がりを感じる写真だけではなく、家族やペット、ファッション、スイーツなど「#LOVEFIAT_2020」のハッシュタグがついた愛を感じる写真の投稿は5,000件を超えました。その中から編集部が注目した写真をご紹介します。 夕陽のなかで映える「500S Automatica」 Instagramで投稿を見たい方はこちら 夕陽が差し込む大きな水溜りに、愛車の500S Automatica(オートマティカ)を停めて撮影。景色が光の反射によって水面に映り込む「リフレクション」と呼ばれる方法を使うことで、幻想的な世界観をつくりだした写真になっています。 美しい風景だけではなく、好きな猫や日常の身近なものを写真に残して投稿するejistagramさん。愛車のフィアットが写り込んだ風景写真の投稿もあるので、ドライブシーンを連想できます。 ejistagramさんのinstagramはこちら お気に入りの赤い「500」で大自然をドライブ Instagramで投稿を見たい方はこちら 日本百名山に選ばれている北海道の「羊蹄山(ようていざん)」をバックにした、真っ赤なボディカラーの500(チンクエチェント)が目を引きます。大自然のなかを500で爽快にドライブするときの気持ちよさを感じる写真です。 北海道の大自然や街並みといっしょに、愛車の500を撮影した写真が並んでいます。被写体の元のカラーを変えないように撮影してあるので、「その場にいるようなリアルさ」を感じることができる写真ばかりです。 ezoflatさんのinstagramはこちら 箱根・芦ノ湖を「500C」で爽快にお出かけした記録を Instagramで投稿を見たい方はこちら 箱根・芦ノ湖に現れた光芒(雲の隙間から差し込む光)を背景に、カブリオレモデルの500C(チンクエチェント シー)を撮影した1枚。光がうまく当たっているので、ホワイトのボディカラーでも白飛びすることなく、500Cのおしゃれさが際立っています。 愛車の500Cとの日常を残しているKensuke Imamuraさんのアカウントでは、撮影後に加工を施した写真もたくさん投稿されています。アーティスティックな写真を残したい人にとって参考になる写真ばかりです。 Kensuke Imamuraさんのinstagramはこちら 「FIAT HAPPY YELLOW」 春本番をむかえた季節に、インスタグラムのフィードを色鮮やかに彩ったキャンペーンが「FIAT HAPPY YELLOW」です。 キャンペーンのテーマは、2020年3月に発売された限定車『500 Mimosa(チンクエチェント ミモザ)』のボディカラーで、色彩心理学で「しあわせ」のイメージを与えるといわれる“黄色”。黄色いアイテムが写っている写真をハッシュタグ「#happyfiat_yellow」をつけて投稿してもらいました。 このキャンペーンが開催された2020年の3〜4月は、世界各地で新型コロナウイルス騒動によるロックダウンや外出自粛が叫ばれていた時期。フィアットでは「気分がすこしでも明るくなり、生活を楽しんでもらえるようなコンテンツをお届けしたい」という気持ちでキャンペーンをはじめました。 その気持ちに反応してもらったみなさんから、愛車の500

【お年玉プレゼント】自然な素材と製法にこだわったチーズを、自宅で楽しく手作り! 浜松のチーズ工房「HAKU」の手作りチーズキット

#cheese、#イタリア料理、#グルメ、#チーズ元気で、明るく、前向きな毎日のために、フィアットがすべての女性にエールを送るプログラム「#ciaoDonna(チャオ・ドンナ)」。 2021年の年明けには、この一年もっとCIAO! な日々を送っていただけるよう、2020年12月28日(月)〜2021年1月17日(月)にお年玉プレゼントキャンペーン「BUON ANNO NUOVO 2021」を実施。今回の記事では、そのプレゼントのひとつ、浜松にあるチーズ工房「HAKU」が提供する手作りチーズキット「おうちdeモッツァレラ」をご紹介。 ※「BUON ANNO NUOVO」は、イタリア語で「明けましておめでとう」を意味する言葉 店長の鈴木淑子さんに、チーズへの想いやHAKUが大切にしていること、「おうちdeモッツァレラ」の作り方のコツや、おすすめの食べ方などについて伺いました。 「本来のチーズの美味しさを伝えたい」HAKUが大切にしていること 「チーズ本来の美味しさを、たくさんの人に知ってもらいたい」 そんな想いからスタートしたHAKUでは、浜松市内の牧場でとれた、搾乳から1日未満の新鮮な生乳だけを使用。また、チーズ作りに使うのは自然な素材だけ。生乳を発酵させる乳酸菌と、固めるための植物性酵素、それから塩のみで作られているのです。 「もともとチーズに特別な興味はなかった」という鈴木さん。立ち上げのきっかけになったのは、静岡にあるチーズ専門店で食べた本格チーズの味でした。 「こんなに美味しいチーズがあるんだ……!」と感銘を受けた鈴木さんは、その味を浜松の人たちにも伝えたいと、まったくの未経験から挑戦を開始したのです。 当然、お店をオープンするまでの道のりは山あり谷あり。チーズ作りの要となる牛乳については、「浜松でやるなら浜松のものを使いたい」と、浜松市内の牧場を探し回ったり、浜松初の乳製造業だったため、保健所から許可が下りるのを根気強く待たなければならなかったり……。 「チーズ作りには、牛乳に乳酸菌を入れて発酵させる工程があるのですが、発酵が進み過ぎて、72リットルものヨーグルトができてしまった時には、思わず泣きそうになりました」 浜松の魅力が詰まったHAKUの人気商品 そんな多くの困難を乗り越えて、2021年で3年目を迎えるHAKU。今では地元の人たちがひっきりなしに訪れる、浜松の人気店へと成長しました。 「中学生が、千円札を握りしめ、汗びっしょりになって自転車でおつかいに来てくれたことがあって。聞けば、『母親に頼まれて夕食用にモッツァレラチーズを買いに来た』とのこと。その話を聞いて、地域の人の暮らしを支えるチーズになれているんだ、と感じて嬉しくなりました」 そんなHAKUのチーズはまさに、浜松の食材を使った、浜松の人が愛するチーズ。チーズ本来の美味しさを楽しめるだけでなく、浜松の食文化までも一緒に楽しむことができるチーズなのです。 看板商品は、なんといっても浜松産のミルクの味が存分に味わえる「モッツァレラチーズ」。 また、モッツァレラチーズと同じベースからできた「カチョカヴァロ」も人気商品のひとつです。 カチョカヴァロは、約1ヶ月間ひもでつるして熟成させたもので、モッツァレラのミルク感はそのままに、焼いて食べると外はカリッ、中はモチッとした食感を味わえるチーズ。 そして忘れてはならないのが、浜松の食材を使ったチーズの数々! 「グリルチーズ」には、たくあんや生青のり、季節に応じてしその実など、浜松産の農産物を使ったたくさんのラインナップがあるのが特徴です。 「当店に来て下さるお客様は地元の方が多いので、なじみ深い食材で安心して食べてほしい」と鈴木さん。組み合わせる農産物は、お客様からのお裾分けをきっかけに決まることもあるのだそうです。 簡単4ステップ!「おうちdeモッツァレラ」の作り方 今回、新年プレゼント企画に登場する「おうちdeモッツァレラ」は、そんなHAKUの看板商品「モッツァレラチーズ」をおうちで楽しく手作りできる一品。 キットに含まれているのは、チーズのもととなるHAKU手作りの“カード”と、布手袋、ビニール手袋、分量の塩とレシピ。自宅で用意が必要なものは、ボウルと熱湯、チーズをこねるのに使うヘラだけです。 手順も簡単! ざっくり分けて下記の4ステップだけで完成です。 1、チーズのもとを砕く 2、塩を入れた熱湯で暖める 3、チーズをこねる 4、丸くちぎる

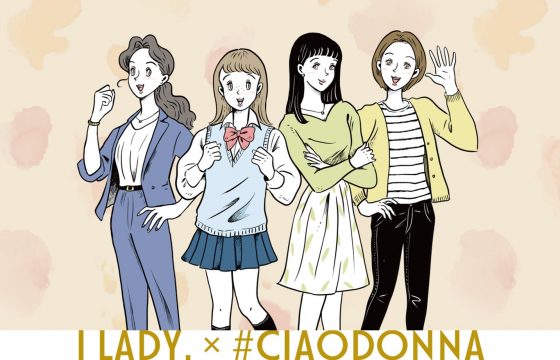

マンガで学ぶ。女性が自分らしく生きるために必要なこととは?

#ciaoDonna、#ShareWithFIAT#マンガ#伊吹春香I LADY女性のエンパワーメントをテーマにしたデジタルマンガ 全話公開 女性が自分らしく生きることを応援する、女性のエンパワーメントをテーマにしたデジタルマンガがイタリアを代表するカーブランドFIAT(フィアット)が取り組むプロジェクト「#ciaoDonna」(※)で展開されています。マンガの主人公と同年代の女性たちに感想を聞くと、現代を生きる女性の性をめぐるさまざまな社会課題が見えてきます。マンガを描いたイラストレーターの伊吹春香さん、監修を手掛けた産婦人科医の遠見才希子さん、公益財団法人ジョイセフの市民社会連携グループ長の小野美智代さんがこうした課題を解決するために今できることについて語り合いました。 性の問題について正しく知る機会がなかった大人たちにも読んでほしい デジタルマンガは全4話で、フィアットと公益財団法人ジョイセフが共同で制作し、17歳の女子高生、21歳の女子大生、28歳のキャリアウーマン、35歳の専業主婦の4人が1話ずつ主人公として登場し、それぞれの年代の女性の性、生き方を考えるストーリーが進みます。主人公と同年代の女性たちからは、「性について知ることがとても大切」(高校生)、「性にかかわる話題がタブー視されていることが原因にある」(大学生)「性教育の大切さを実感」(主婦)といった声が聞かれました。 遠見 日本では、性の問題を大人が子どもたちに考える機会をつくれていないという現状があります。17歳のストーリーの監修に携わりました。日本の学校の性教育の内容は国際的には遅れています。コンドームの使い方なども詳しく紹介するなど、性教育の基本的な内容を盛り込みました。大人は子どもたちに対して、上から目線ではなく一緒に考える姿勢が大切です。個人的には、女子高校生の問いかけに、保健室の先生が「教えていなくてごめんなさーい!!」と答える場面が気に入っています。 また、先生の「相談してくれてありがとう」「困ったときはいつでもサポートするわ」という言葉にあるように、大人たちが子どもたちの気持ちに寄り添い、何かあった時に味方になるといった姿勢を示してほしいと思います。性の問題について、自分自身も正しく知る機会がなかった大人たちのためのマンガでもあると思っています。 小野 女性をエンパワーするマンガです。この日本社会で生きていく中で、男女の意識の差、無意識の中に潜む根深いジェンダー観、それに起因するコミュニケーションの問題が女性を取り巻く問題の多くに起因しています。だから性別、年齢を問わず読んでもらいたいです。17歳のストーリーは、恋愛に関心があるないに関わらず、必要な知識として中学生にも読んでもらえたら。 遠見 実際、スマートフォンやインターネットの広がりで、低年齢のうちから性情報に触れる機会が増えました。性暴力は身近に存在することがあります。妊娠と出産は基本的に女性の体だけにしか起こりません。男性と女性には決定的な違いがあります。包括的性教育を行うと、性行動に慎重になって初交年齢が上がるという研究結果があります。 伊吹 最初のストーリーでは、主人公の女子高生に対して、保健室の先生が説教するような書き出しにしてしまい、遠見先生に言われてハッとしました。子どもたちと同じ目線で考える姿勢が大切だと知りました。こうした感覚がもっと世の中に広がればいいなあと考えて描きました。また、全体のストーリーを通じて、「なぜ男性がそう思ってしまうのか。男性側の視点に立つと男性なりの葛藤があるのでは」と感じました。現在、社会は変わっている部分と変わっていない部分がありますが、「ジェンダーレス」化は進んできています。洋服などもユニセックスなものが人気を集めているようにさまざまなところで変化は起きています。今回のストーリーに登場する男性はどういう心境だったのかといった男性バージョンをはじめ、男性を主人公にしたマンガも描きたいと思いました。 「性」を意識することなく生きるために。生き方のヒントを伝えたい 遠見 今の日本社会は変わってきていますが、女性である、ということだけでの生きづらさは、まだまだあると思います。どんな性でも生きやすい社会になればいいなと思っています。そのためには、社会の制度や仕組みを整えていくことが大切です。また、女性が仕事をするうえでは、妊娠する時期についてのプレッシャーがあるかもしれませんが、「産む選択」「育てる選択」の少なさも影響しているのではないかと思います。もっともっと選択肢が増えれば生きやすい社会をつくることができると思います。「今、これからどうしていくか」をいろんな世代の人で話し合っていきたいです。特に若い世代の声を大事にしたいですね。 小野 SRHR、「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス/ライツ」(性と生殖に関する健康と権利)は、すべての人が持っている権利です。日本はそれを自分ごととして考えることすら機会を十分に与えられているとは言えませんが、国際基準ではライフスキルの向上に、包括的性教育が有効だとされています。私たちは、一人ひとりが自分の性や身体と向き合い、自分らしい選択ができるための啓発活動を行っています。ラブ(Love)、アクト(Act)、ディサイド(Decide)のやり方は人それぞれで、私たちは一人として同じ人はいません。私自身は「こんなに多くの人が、自分らしい選択をしている、アイレディ(I LADY.)に生きている人がいる」という大人のサンプルを見せることが一番の啓発だと思っています。これだけ情報が氾濫していると便利な一方で逆に迷ったり、悩んだりする若者が多いのも実態です。「自分の人生は自分自身で決める」という力、ライフスキルを身につけるために、自分らしく選択している多様な大人の生き方を見せてあげたいです。このマンガを通じて、さまざまな生き方のヒントを伝えたいですね。 伊吹 真剣に話し合うと難しい話についてもマンガだからこそフランクに話せることがあります。「女性らしさ」「男性らしさ」といった性を意識することなく、みんなが自分の生きたいように生きていくにはどうしたらいいか。みなさん、ふだんの生活のレベルでも生きづらい部分があると思います。お互いが悪気なく言っていることの中に、お互いの首をしめていることがあると感じています。でも社会は変わってきています。「今のままで世の中終わらない。変わっていくのだよ」ということをもっと知らせていきたいです。 「日本社会の事実を伝えている」 内容に共感 また、今回の漫画の主人公と同年代の女性たちに、デジタルマンガの感想や女性のエンパワーメントについて、課題解決に向けて実践していることを聞きました。 私立潤徳女子高校(東京都)の生徒のみなさんからは、17歳の主人公のストーリーについて、「性について知ることはとても大切」「男性もマンガの内容を知るべき」「自分は未成年で性交を行いたくない」といった感想が寄せられました。 女子大学生(21歳)は、日常生活の中で女性であることで嫌な思いをすることについて「そもそも性的なことがタブー視されていることが原因にあると考えている。性についてパートナーや友達ともオープンに話せるように自分自身が話しやすい人になるように努力している」といいます。 大学院生の村上芽生さん(27歳)は、同年代が主人公のストーリーについて「共感の嵐。日本社会の事実を伝えている。次世代のために、ジェンダー役割にとらわれず、自分の好きなことをするように行動を変えていきたい」と語ります。そのうえで「こうした考えや活動に賛同する企業の商品を私たちが選択する行動もあるのでは」と提案しています。 主婦の久冨祥子さん(35歳)さんは、「性教育の大切さを実感した。社会的な環境が女性の活躍を阻んでいる側面もある。子どもがどんな大人になりたいかを常に考え、親が変わっていくことを意識している」と話しています。 FIATマンガプロジェクトのページはコチラ ※ #ciaoDonna フィアットは2018年春からすべての女性にエールを送るプロジェクト「#ciaoDonna(チャオ・ドンナ)」を進めている。イタリアでは親しい間柄で使われるあいさつの言葉「ciao」。そして女性という意味の「Donna」。この二つの言葉を組み合わせたメッセージは、年齢に関係なく、女性の活躍や飛躍、健康や楽しい暮らしなど、より楽しく充実した暮らしや未来をつくるために、女性のエンパワーメントを推進する活動を意味する。また、2011年から「Share with FIAT(シェア ウィズ フィアット)」を合言葉に、素晴らしい社会活動をしているさまざまな団体とコラボレーションをしながら、女性のエンパワーメントや子供たちの人権保護、動物愛護などの団体のサポートをしている。 #ciaoDonna公式Instagramアカウントはコチラ 遠見 才希子(えんみ・さきこ)

フィアットが大切にしているシェアの気持ち「Share with FIAT」

#ASHOKA JAPAN#FIAT#ShareWithFIAT#アジア女子大学#アニマルレフュージ関西#スマイリングホスピタルジャパン#ピースウィンズ・ジャパン#ルーム・トゥ・リード・ジャパンI LADY自分の幸せはもちろん、みんなの幸せを求める時代をつくっていきたい。フィアットは「Share with FIAT」を合言葉に様々なNPO法人と連携し、女性のエンパワーメントの向上や健康の促進、動物愛護、子供たちの教育環境の醸成、災害時の人道支援、そして若者の育成などの社会貢献活動を行なっています。これは国連の提唱するSDGs(持続可能な発展)に通じるアクションでもあります。ここではフィアットのパートナーであるNPO法人の2020年の活動を振り返ります。 アショカ・ジャパン 社会問題に取り組むチェンジメーカーを発掘しサポート 地球のみんなで社会問題を解決していく。そんな世界の実現を目指す社会起業家ネットワークASHOKA(アショカ)。いま世界では子どもの違法労働や、社会的弱者の差別、地球温暖化など、じつに様々な社会問題が生じています。複数の要因が複雑に絡み合ったこれらの問題の解決には、本質を探り出し、根本的に変革することが必要です。アショカではそうした取り組みを行う社会起業家を“アショカ・フェロー”として選出し、その取り組みが加速するようにサポートしています。 一方、世の中に次々に起こる社会問題に対し、その改善に取り組むチェンジメーカーの数は不足しているのが現状。そこでアショカでは、チェンジメーカーを育成する取り組みとして、12歳から20歳までの若者を対象に社会問題に取り組む人を支援する“アショカ・ユースベンチャー”を展開しています。同プログラムでは1年間の実験環境を通じて、彼ら・彼女らが向き合う社会の問題に、自らで解決策を見つけてアプローチする機会を提供しています。日本では2011年からアショカ・ジャパンとして活動を展開。2020年は新型コロナウイルス感染症という困難な事態が起こりましたが、アショカ・ジャパンではこの新たな問題に対する政府の対応に危機感を募らせ、不測の事態でも問題を見極めてアプローチできる人材の育成のため、ユースベンチャラーの数を増やす取り組みを強化。3年間で100人生み出すという、これまでの倍以上のペースに相当する野心的な目標を立ち上げました。 ユースベンチャラーの多くは他薦、すなわち積極的に発掘していかなければなりません。分野が特定されないなかで素質のある人材を見つけ出すのは至難のわざのようですが、そうしたなか人材発掘を進め、ユースベンチャーとして認定するかの可否を決めるパネル審査会を2ヶ月に1度ペースで実施。7月は2組、9月には3組、11月は2組を認定するなど、その数を着実に増やしています。このほか活動の認知拡大を図るアショカ・トークや、「社会を変える」をテーマとしたワークショップを学校で展開するなど、社会をより良くする活動に取り組む若者の発掘・支援や、若者が社会を変えるムーブメントを起こす活動に取り組んでいます。2021年も頻繁にパネル審査会を実施し、ユースベンチャラーを増やす取り組みを強化するなど、若者チェンジメーカーの育成に力を注いでいくとのこと。今後の活動に注目です。 ASHOKA JAPAN ルーム・トゥ・リード・ジャパン 低所得国で暮らす子どもたちに学習の機会を 「子どもの教育が世界を変える」を理念に、南アジアやアフリカなどの低所得国で暮らす低学年の子どもたちに識字(読み書き)教育を提供する活動や、中高生の女の子に高校卒業までの道のりを支える女子教育プログラムを展開しているRoom To Read(ルーム・トゥ・リード)。識字教育については、教育者のトレーニングに始まり、現地語で書かれた絵本等の教材の開発および流通、図書館の開設まで、現地のスタッフが政府と共同で行っています。また女子教育プログラムでは、男女不平等が残る社会背景の環境下で、彼女たちが学園生活を送りやすくする手助けをし、自らの意思を持って人生の重要な決断をするスキルを身につけるサポートをしています。具体的には、授業とは別にライフスキルを学ぶ教育プログラムの提供や、メンターと呼ばれる女性によるサポートで学業やメンタル面のバックアップなどを行っています。 2020年はコロナウイルス感染症の影響により、ルーム・トゥ・リードが支援を行っている16カ国では軒並み学校閉鎖となるなど、学習環境に弊害がもたらされました。コロナ禍はオンライン化への切り替えが困難なインターネットアクセスが限られる地域では特に深刻な問題となり、失業者が増えれば経済的な困窮に追い込まれ、子どもたちの学習継続が危ぶまれます。そこでルーム・トゥ・リードでは急遽、ラジオやテレビを通じて読み聞かせの授業を行ったり、教材の郵送による配布や、保護者に子どもたちの学習の継続を呼び掛けたりするなどして、子どもたちの学習環境が失われてしまわないように努めています。また、無数の島々で構成されリモート環境が発展していたインドネシアで展開していた遠隔教育の設備をグローバルに解放し、世界各地の子どもがオンラインで児童書や教材を読めるようにする方策にも取り組んでいます。 日日本においては2020年末、コロナ禍においても子ども達が学び続けられる活動「Action for Education 2020 – IMAGINE みんなのアクションで子ども達に教育を!」を展開中。これはみんなの力を合わせ、クリスマスの贈りものにコロナ禍にある子ども達3,000名に教育というギフトを贈ろうという取り組みです。また、去る11月28日にオンラインイベントを開催し、これまでリアルイベントとして行っていた支援者への活動の報告や、支援を受ける子どもたちにとっても励みとなる番組の提供を行いました。オンラインイベントには、ルーム・トゥ・リード・ラオス女子教育プログラム卒業生で、現在日本語を勉強中の大学生からの日本語によるメッセージや、女子教育プログラムのメンターの方や、支援を受けているタンザニアの子どもたちからのメッセージを紹介するなど、ルーム・トゥ・リードの活動が詳しくわかる内容となっています。 ルーム・トゥ・リード・ジャパン スマイリングホスピタルジャパン 病気の子どもたちが本物のアートに触れ、前向きな気持ちになるように 重い病気と闘う子どもたちに本物のアートと触れ、ワクワクしてもらいたい。そして前向きな気持ちで病気と闘ってもらいたい。そんな想いからマジシャンや音楽家、美術家などアーティストとともに病院を訪れ、子どもたちに本物のアートに親しんでもらう活動を行っているスマイリングホスピタルジャパン。全国の30の病院および14の施設に、年間で計500回以上訪問し、子どもたちの笑顔を引き出しています。しかし今年はコロナウイルス感染症の拡大により、病院への訪問が叶わなくなってしまいました。子どもたちはいま、両親との面会時間まで大幅に短くなってしまい、病室でほとんどの時間をひとりで過ごしながら、病気と闘っているのです。 こういう時期だからこそ、子どもたちに笑顔になってほしい。そうした思いからスマイリングホスピタルジャパンでは、訪問活動の代わりに、アーティストの方と協力して塗り絵や紙芝居セット、ステッカーといったアクティビティのプレゼントを行ったり、YouTubeの『スマイリングちゃんねる』で動画配信を行ったりしています。スマイリングちゃんねるでは、マジックや音楽遊び、実験など、子どもたちが観るだけでなく、一緒に手を動かして楽しめる動画を提供しています。すでにその数は計70作以上に! スマイリングホスピタルジャパン代表理事の松本惠里さんは「病院にはいつ訪問できるようになるか見通しが立たない状況のなか、アクティビティの提供や動画配信を通じて、病院とも子どもたちともつながり続けることが大切だと思っています」と活動を続けていくことの重要性について話してくださいました。スマイリングホスピタルジャパンでは、寄付による支援のほか、ホームページやFacebookのシェアや、アーティストの動画編集のサポートなど様々なかたちで協力してくださる方を募集しています。また、スマイリングホスピタルジャパンをフィーチャーした本が2021年2月に英治出版から登場する予定も。ご興味のある方はぜひチェックしてみてください。 スマイリングホスピタルジャパン ピースウィンズ・ジャパン 災害の緊急支援から復興まで幅広くサポート 自然災害や紛争、貧困などで生活の危機に瀕した人々を支援する国際NGO、ピースウィンズ・ジャパン。これまでに世界33の国や地域で活動を繰り広げ、数多くの人々に支援の手を差し伸べてきました。今年は新型コロナウイルス感染症の拡大や、各地で起こった自然災害への対応で古今東西、支援活動を繰り広げました。ピースウィンズ・ジャパンが運営する空飛ぶ捜索医療団ARROWS(アローズ)は、1月に中国・武漢へマスクなどの物資支援を開始したほか、長崎に停泊中のイタリア籍クルーズ船や、集団感染病院へ医療支援などを行い、コロナという見えない敵と対峙しました。このほか令和2年7月に日本を襲った豪雨への緊急支援、さらには世界各地での衛生啓発や緊急支援など、幅広い分野で活躍しています。

Pandaオーナーによる、座談会 Panda愛を大いに語る

#panda#おでかけ#イベント#オーナー#パンダリーノPandaのデビュー40周年を記念して、オーナーの方々に集まっていただき「Panda愛を大いに語り合おう!」という名の座談会を開催しました。1980年に誕生した初代から2代目、そして現行モデルの3代目が大集合。どのような愛が語られたのか、その模様をお届けします。 Pandaオーナーによる試乗会 座談会の会場は代官山T-SITEにあるカフェバー・ダイニングIVY PLACE。この場所は都会のど真ん中、代官山でありながらも120台もの駐車場が完備されているため、数々の車好きのオーナーが足しげく通う場所。朝9時半に駐車場に到着すると、すでに愛くるしい佇まいで歴代のPandaが並んでいました。並んでいるかわいい姿を見るだけで顔がほころび、ホッと心を和ませてくれる存在です。オーナーのみなさんもどこかそのPandaのフレンドリーさを身にまとっている雰囲気。 この日は、フィアット車の試乗会からスタート。用意された試乗車は500、500X Sport、そして2020年10月13日に登場した150台の限定モデルPanda Cross 4×4。Pandaはもちろん、500や500Xとのご対面に、参加者のみなさんは自然と笑みがこぼれている様子でした。 初代オーナー、2代目オーナーの方は「アイドリングストップがついていること自体が衝撃でした(笑) それもとてもスムーズでストップ後の操作が心地よかった」「Pandaらしさが引き継がれていて楽しかった」というコメントをはじめ、現行Pandaのオーナーの方々は「内外装の違いを発見して楽しかったです」「チンクもかわいくて浮気しそうになりました」などなど、新しい発見や走りの楽しさ、面白さを体感できた様子。 試乗会後はオープンテラスがついた開放的な空間でランチをとりながら座談会がスタート。モータージャーナリストの若林葉子さんを司会に迎え、Pandaオーナー6名に加え、FCAジャパンのマーケティング本部長であるティツィアナ・アランプレセとプロダクトマネージャーの生野逸臣を交えて、和やかなムードの中、座談会がはじまりました。 Pandaを選んだ理由を教えてください! 一目ぼれ、憧れ、ライフスタイルがキーワード 座談会のスタートは自己紹介と、Pandaとの出会い、Pandaオーナーになったきっかけを教えていただきました。 山口善之さん 愛車:初代Pandaセレクタ(1994年式) 「もともと車はデザイン重視。Pandaはその終着点ですね。新車から乗り続けて今に至りますが一生付き合う覚悟です。イタリア車、フィアットのこだわりや大衆ブランドというカテゴリーも好きになった理由。イタリア車のシンプルなデザイン、ガジェットな雰囲気、見た目のおもちゃ感。本当に味わい深い車だなと思います」 飯嶋ひろさん 愛車:Panda Easy(2019年式) 「私は2006年から乗っていた2代目Pandaから、昨年現行Pandaに乗り換えました。物心ついた頃から動物のパンダが好きで、社会人になってからは好きなパンダグッズを集めるのがライフワークでした。免許を取得して自分の車を選ぶ際に、車が好きな友人からPandaという車があることを聞き、実際に見に行ったら即決でした。完全なる一目ぼれです」 立迫謙一さん 愛車:2代目Panda(2007年式) 「実は家の駐車場の事情で長さは4m以内、子供が小さいから4ドアがいいなど条件に見合う車を探すことから始まります。いろんな制約がある中でぴったりと当てはまったのは2代目Pandaでした。もともと小型車が好きなこともありますが、僕にとって初めてのイタリア車、Pandaは全然飽きません。本当に楽しい車です」 榊原淑恵さん 愛車:初代Panda セレクタ(1994年式) 「道で見かけたのがきっかけでそれ以来どうしても乗りたいという気持ちと、今乗らないと一生乗れないかもしれないと思い探しました。最終的に今の愛車を見つけたのは出張先の大阪です。それほど長く乗るつもりはなかったのですがすっかりと魅了されてしまいました」 三浦直樹さん 愛車:Panda 4×4(2018年式) 「今の車が初Pandaです(笑) いつかはクラウン…じゃないですけど、いつかはPandaに乗ってみたいという思いがずっとありました。遡れば小さい頃から輸入車の図鑑をよく見ていて、そのときに初代Pandaを見てデザインに衝撃を受けたことを覚えています。実際に選ぶ段階では現行のPandaにしようと思っていたのですが、アウトドアが好きなので今のライフスタイルにとてもマッチしています」

アジアの将来を豊かなものに。アジア女子大学の活動とその思いを聞く。

#AUW#ShareWithFIAT#アジア女子大学#イベント自分だけでなく、みんなの幸せを求める時代をつくっていきたい。そうした想いからフィアットは「Share with FIAT」を合言葉に、社会貢献活動をサポート。人と人との想いをつなぎ、社会に笑顔をひろげる活動を行っています。そのShare with FIATのパートナーのひとつであるアジア女子大学(https://asian-university.org)では、アジアの優秀な女性に高等教育の機会を提供し、社会・政治問題に取り組むリーダーの輩出を掲げています。今回はアジア女子大学支援財団の理事を務められ、ゴールドマン・サックス証券の副会長という顔も持つキャシー松井さんに、アジア女子大学の取り組みについてうかがいました。 社会を変革する女性リーダーを アジア女子大学は、2008年にバングラデシュ・チッタゴンに設立された国際大学。南アジアや東南アジアの教育機会に恵まれない優秀な女子生徒に高等教育の機会を提供し、地域社会やコミュニティのリーダー育成を目指しています。彼女たちの学費は100%近く奨学金で賄われ、大学卒業者がいない家庭の子女を優先的に入学させているのが特徴。彼女たちの出身国では今なお貧困問題や男女不平等な社会環境が残っており、アジア女子大学ではそうした問題に提起できるリーダーを育て上げ、地域の制度を変革しようというビジョンを描いているのです。実際に、政府や非営利団体のリーダーとなった数多くの卒業生を輩出しています。 今回インタビューに応じていただいたキャシー松井さんは、アジア女子大学支援財団の理事を務めると共に、アジア女子大学の日本支援財団代表という立場で生徒の奨学金を捻出するファンドレイジングイベントの実施や、企業や組織に協力を求めるなどの活動を行い、学校運営や学生たちの支援をされています。また、ゴールドマン・サックス証券の副会長を務められ、日本株ストラテジストとして国内外の機関投資家に日本株式の投資戦略を提案する仕事をされています。1999年には「ウーマン」と「エコノミクス」を組み合わせた「ウーマノミクス」というレポートを書き、世間で半数を占める女性という人材の活用が、働き手としても消費者としても経済発展をけん引することを提唱されています。働く女性が増え所得が増えれば、消費も盛り上がり、経済にもプラスになるということを提示した松井さんのレポートは、のちに安倍政権の打ち出した経済政策「アベノミクス」の第三の矢である成長戦略として、女性の雇用拡大を推進する方針の裏付けとされました。松井さんは投資の世界のスペシャリストであり、女性への教育という投資のリターンが大きいことを確信されています。松井さんの提唱するウーマノミクスとアジア女子大学のビジョンは同じ方向を向いているのです。 アジア女性大学の取り組みについて、ご紹介いただけますでしょうか? 「これまでさまざまな学者や有識者の研究、そして私自身もウーマノミクスで提唱しましたが、女性の活躍が社会の成長につながることは社会の共通認識となっています。女性が高等教育の機会を得ると、経済的に独立したり、自らビジネスを立ち上げたり、将来的に自分の子どもに教育機会を与えたりと好循環なサイクルを生み出しやすい。つまり社会へのリターンが大きいのです。現在、アジア女子大学では東南アジアや南アジア、中東など19カ国の生徒が学んでいますが、例えばアフガニスタンやバングラデシュではそもそも高等教育の機関が少ない。あったとしても“これを覚えなさい”、という一方的な教え方をしていて、本当の意味でのリーダーが育ちやすい環境とは言いづらいのが現状です。女性が運転できないという理不尽な制度が残る国もあります。そのような地域では、法律や制度そのものを変えるリーダーを育てないと、これからも同じ状況が続くことになります。そこで未来を担うアジアの優秀な女性たちに高等教育の機会を作り、社会を変革できる人材を育て上げるようという思いから、2008年にアジア女子大学はスタートしました」。 アジア女子大学ではリベラルアーツ教育を掲げサイエンス分野も充実させていますが、教育プログラムも社会で活躍する人材育成を視野に入れたものなのでしょうか? 「そうですね。特定の学問を専門に扱うことも大事ですが、リーダーとなる人材には、オールラウンドな知識が求められます。専門知識があることに加え、討論や英語でプレゼンテーションもできる。そういうスキルを備える必要があります。理系分野では先進国でも男性が圧倒的に多いのが実情ですが、ここも問題だと思うので、理系分野で活躍できる女子を増やしていきたいと考えています。環境関連のサイエンスとか、公衆衛生といった分野はこれから需要が拡大します。今のコロナ問題を見ても、途上国で公衆衛生の問題が挙がっていますので、このような問題に対して解決策を考え、政策を実行できる人材を育てることに注力しています。たとえば2017年には武田薬品工業の協力により公衆衛生学の新たな寄付基金教授職が設置され、同分野における研究者や医師、政策立案者の育成が期待されています」。 アジア女子大学の現在の状況と今後の取り組みについて教えていただけますか。 「全校生徒数は2008年の創立時には120人程度でしたが現在は約900人にまで増えています。生徒数は今後も増やしていくつもりで、将来的には3000人規模まで増やしたいと思っています。もちろんそうなると奨学金だけでは賄いきれませんので、学費を負担できる生徒も含め、より多様性のある教育環境を作りたいというのが長期ビジョンです。連動してキャンパスも新設する予定で、現在はチッタゴン市のビル内で講義を行なっていますが、バングラデシュ政府から提供いただいた56万平方メートル(東京ドーム約12個分)の土地に常設のキャンパスが建設されます。そこに大学院を創設する計画もあります」。 生徒たちの卒業後の進路について教えてください。 「彼女たちの約85%は出身地に戻り、地域のコミュニティに貢献する職などに就き、残りの15%は大学院に進学しています。進路の決定はもちろん自由です。通常のカリキュラムが修了するまでに5年かかりますが、生徒は1年生や2年生の段階からインターンシップを経験します。たとえばユニクロさんにもインターンシップの機会を提供していただいており、生徒は同社のバングラデシュのヘッドクォーターでプロジェクトを与えられ、インターンシップの最後に、日本の本社でプレゼンテーションを行うという実践的な経験を積ませてもらっています。生徒たちはインターンシップ先の企業に就職するケースもありますし、進学を選択する生徒もいます。進学先はオックスフォード大学やスタンフォード大学、コロンビア大学など一流校の合格率もかなり高いです。彼女たちはハングリー精神が非常に強いので、就職や進学にも非常に熱心に取り組んでいます。ほとんどの生徒が寮住まいで共通言語は英語になりますから、語学力も同時に上達するのです」。 松井さんご自身も、生徒さんたちの奨学金の資金調達を行ったり、武田薬品工業さんやユニクロさんと交渉されたりとチャレンジングなお仕事をされていると思いますが、そのような大きな目標やプロジェクトに取り組む原動力となっているものはなんですか? 「自分の両親は奈良県出身の農家で高校までしか出ていないのですが、子ども4人を育て、高等教育の機会も与えてくれました。アジア女子大学の学生と一緒で、自分たちが大学を経験した第一世代なのです。結果、小さな種を蒔いたら色々な花が咲くということを自分自身の目で見てきましたので、次の世代、特に教育環境に恵まれないコミュニティの女性たちにそのことを伝えたいと思っています。それともうひとつは、日本とアジアの距離を縮めたいという思いがあります。日本は例えばアメリカとの距離は縮めようとしていますが、ずっと近いはずの東南アジアとの繋がりは希薄に感じます。日本も自力で成長したわけではなく、アジアに依存している部分が多いにも関わらず、得ているものに対して与えるものが少ないように感じられます。その辺を踏まえ、個人的には日本とアジアの架け橋というか、パイプを太くしたいという思いもあります」 フィアットも女性のエンパワーメントには力を入れていますが、社会貢献を行う企業活動についてどのように感じられますか? 「アジア女子大学はフィアットにお世話になっています。フィアットのような、自社の利益だけでなく、様々なコミュニティと積極的に関わりを持ち、企業として社会活動に積極的に参画する企業がもっと日本に増えることを願っています。今のコロナ禍の状況で、企業の考えや体質が浮き彫りになった部分もあると思います。危機に直面したことで、従業員の扱いやサプライチェーンの管理、危機管理の対応などの問題がクローズアップされましたね。自社の利益だけを追求するのではなく、もっと幅広いSDGs(持続可能な開発目標)といったことを考えていかないと、投資家の目が厳しくなる一方だと思います。私は投資の世界で生きている人間なので、そうした組織の対応力に目がいきます。企業にとしてお金を寄付することはもちろん立派ではありますが、それで終わりというのではなく、組織として社会貢献活動に参加する。そのような企業が日本にもっと増えていくことを期待したいですね」。

-1024x629.jpg)